1997.03.10�`2005.12.15�X�V

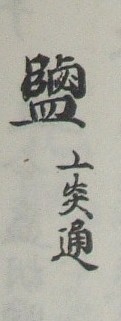

�u���فv�Ƃ��ӕ����u���у\�v

�����@�`�Y

�@�w�k�R���x��S�O�\�Z�i�̉���

�@�������������B�̖@�c�̌�O�ɂ��Ԃ�ЂāB����̂܂��肯��ɁB���܂��莘�鋟��̐F�X���B���������\���q������āB����ɐ\����B�{���Ɍ䗗�����͂���ꎘ�ꂩ���B�ЂƂ��\����܂莘�炶�Ɛ\���鎞�����B�Z���̓��{�Q�苋�āB�L�[��łɕ��Ȃ�Ў����ƂāB�܂����قƂ��ӕ����͂��Â�̕ɂ�������ƁT�͂ꂽ�肯��ɁB�y�Ɍ��Ɛ\���肯��B�˂̂قNJ��ɂ���͂�ɂ���B���܂͂�����ɂČ�֏������Ƃ���Ȃ��B�Ɛ\���ꂯ��ɁB�ǂ�݂ɐ��Ă܂���o�ɂ���B

�s��s�������_���t

�R�c�r�Y�u���قƂ��ӕ����͉���̕ɂ������ށv�i�w����ƍ����w�x���Z�Z�N�X���j

���܂Ђł��u���قƂ��ӕ����͂���̂ւ�ɂ������ށv(�w���c�j�v���m���ыL�O����w �_�W�x �א���)

�ɓ��ʎ��u�w�k�R���x�S�O�\�Z�i�Ƃ��̎��Ӂv(���g���Y�ق��ҁw�k�R�����@�x�p���ЁA�� ����N)

�r�c�؎��u�k�R����S�O�\�Z�i�̈���߁\�����g�p�̎��ԂƊ������̋K�͂Ƃ̂���\�v (�w����ƍ����w�x�����N���Z�Ɍ܍�)

�R�c���O�u���قƂ��ӕ����͉���̂ւ�ɂ������\���������j����\�v(�w���ꍑ���x��� ���N12��)

�@

�@��������́w�N�X���x�m�O���Łn�����40�ɁA

�E��R��(�c���^�_�N�T)�j�V�z�g�]���n���у\�g��e�B�y�уg���^�����T�n�J���i���ˊo�g�N�^�T���k�B�m�k�y���j�n��X�g�B�����@���B

�����C�J�R���������B���j�n���m�����p�B���y�і�B�������������n�d�g����B���]�T��B�h�����σe���e�ז��B����g���N�����i���B�����j�n�c�g�B�V�n�R���V�g�����n�s�������m���j���B

�@

�@

�s���������t�ɂ݂�u���فv����

�@�w��A�v���ʕ��x�d�u�h���A�ϊCਖ�v

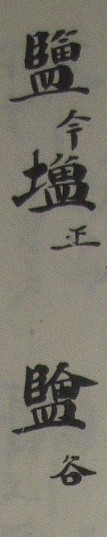

�@�w�������T�x�ɑ攪�S�Z�\�܁A���H����\�O�E�X�ɁA�u���H�B�v�X��v�Ɏn�܂��āA���p����w���X�x�w�L�x�w���B�x�w�����x�w�A��x�w�j�L�x�w�����x�w�㊿���x�w���V���L�x�w�����_�x�w鰎u�x�w鰗��x�w���u�x�w冎u�x�w�珑�x�w�v���x�wꎏ��x�w�����x�w�kꎏ��x�w�����x�w�ǎq�x�w���q�x�w�D�A�q�x�w���p�q�x�w����q�x�w����x�w�R�C�S�x�w�C���t�H�x�w�t�H���x�w�̓��ݕL�p�x�w�X�c�_�x�w�����x�w�����ʁx�w�����O���B�x�w��߁x�w冉��{�I�x�w���{�x�w�瑾�N�n�L�x�w�y�B�L�x�w�v�B�L�x�w�t�B�L�x�w�{���S�x�w���]���k�_�x�w��\�٘^�x�Ƃ��������Ђ́A�ʎ��u�X�v���Ȃ��Ĉ��p���A�w�A�u�x�w����t�H�x�w�����u�x�w���l���q�L�x�w�y�B�ٕ��u�x�w�Ηсx�Ƃ��������Ђ́A�����u�d�v���Ȃ��Ď��^���Ă���B�{�M�ł����ʎ�(����̏�p��)�u���v�̕����͑S���p�����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E���Ă��������B���̕����Ɍ���Ȃ�A�іڂ́u�y�v���ł͂Ȃ����āu�M�v���Ƃ������ƂɂȂ�B���̂Ȃ��ŁA�w�����x���p���ɁA�u���H�����C����X���p�v�����^�n���u�H�������C�����X���C�X�p����v�Ƃ����āA��Ɍf�����{�M�Î����w�F�t���ޏ��x�̒������p��ɍ��v������̂ł���B

�@�@A�u�����v�l(����)�掏���v

�@�@A�u�����v�l(����)�掏���v

�@�@B�u���P�B�s���p�唖�����掏���v

�@�@C�u���ΏB�h�j���ו掏�v

�@�@C�u���ΏB�h�j���ו掏�v

�@�@D�u���㒌�������掏���v�@�@�@�@�@�@

�@�@E�u�哂�|�m��(���s)�N�V�掏���v�ɁA

����A���Ɏ����{�M�Î����́w�V����x�Ɗϒq�@�{�w���ږ��`���x�Ɍ�����u��(���{�c)�v�̕��������o�ł���B�����A���̕��������{�̕��������Ƃ��āA�w���q�@�����E��x�k�������j�����ي��l�́u��V�E���v�ɁA

����A���Ɏ����{�M�Î����́w�V����x�Ɗϒq�@�{�w���ږ��`���x�Ɍ�����u��(���{�c)�v�̕��������o�ł���B�����A���̕��������{�̕��������Ƃ��āA�w���q�@�����E��x�k�������j�����ي��l�́u��V�E���v�ɁA

�@�@��(���{�c)�Q�l�J�C�捇�@

�@�@�@�@�k�V���\���N�\���\�����n���ʉ��s�����ѓy�t�A���������l

�@

�Ƃ��邱�Ƃ�B��m�F���Ă���B

�@

�s���{�Î����t�ɂ݂�u���فv����

�@�ޗǎ���̐��q�@�����E�����V�c�w趏W�x�V���O(���O��)�N�ɁA

�@�ޗǎ���̐��q�@�����E�����V�c�w趏W�x�V���O(���O��)�N�ɁA

���d�d�B昌����L���B�Ԓ��[��ŁB���㖨��[�B�M���ʋ߉B���}�������B�������y�B�����v�P�S�B�k�����m���ώ�����E�㌫�l

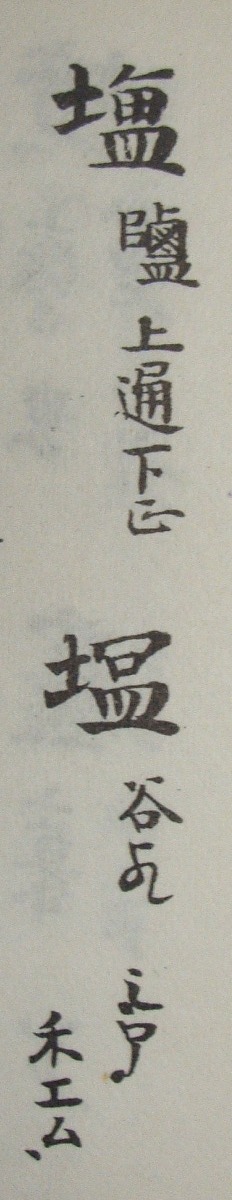

�Ƃ����āA�{�M���������ɂ����āu���v�̕����������Ă���̂ł���B�������������ł́u�y�v��т̌`铂Ƃ����\�L�������Ȃ����Ƃ͐�q�������Ƃł��邪�A���̂悤�Ɂu�y�v��т̌`铂ɂ��鎑���͉��L�Ɉ��p����S�Ăɋy��ł���B���̎���Ƃ��āA�w�哯���ڕ��x�i���Z���N�j���V���ɁA

�V�ۈȔV�@���c�v�����v�������C�T粒n�����������������d����(����)

�Ƃ����āA�u���C���(��)�n���ɐ�(��)��A��(��)�Ɏ���(��)�v�ƒ��L����B�܂��A���q�@�䕨�u��X�Z���v��ɂɁA�u�^�����ҏ\�ꗼ����v�Z�ܗނɁu������ҎO�����c�v�u�^���و���v�Ȃǂƌ����Ă���B�ߔN�A�ޗǕ����������������J�����u�؊Ȏ��T�؊ȉ摜�f�[�^�x�[�X�v�ɂ��u���v��������������ɁA��\�O�����\������A���̑S�Ă��u���v�܂��́u�Y�v�́u�y�v��т̌`铂ɂ��镶���\�L�ł��邱�Ƃ��������Ă���B���̎��`���ŏ��ɗp���n�߂��͖̂{�M����ł��낤���c�B�Ñ㒩�N�����ł̂��̕����̌Â��\�L�@�ɒm�肽���Ƃ���ł���B

�@��������́w�ΐS���x�i�㔪�l�N�E�O�g�N����j����O�\�E�܍����ɁA

���{���]�x���ٓʼn��y�S���뒍�ş��������(���H�a��)�����X�M�f�����W���~�S�����Ɍ���-����_�H���x��(�R�T��)�R(�V�n�t�L��)���i���]�ܖ��V���B��(��)�s��(����L�V)荑R����(�Z�q�^��)�������\�S�y(�v)�s�s(���t��)����(�E���z�V)�z-�呥�Ւv�V��-࣏��{�V�|�e�L���X���B

�[�E��]�ܖ��V�������l�C�V�����|�ٔV���Z�]���y�S�ş����(�^��)�p���O���O�s�������a���V���@�k���{�ÓT�S�W�Q�V�W�T�A�`�F�l

�ƋL�ڂ���B�����ł���w�V����x�́A�M��������

��(���{�c)�d����(�f�{�c)�����@�Z�`�F���^�����j���^���]��������j�ҔV�ۗ^�[���k�ɏ\��U�W�S�D�E�l

�ƁA�ʎ��u��(���{�c)�v��M���ɘZ��̕��������ڂ���B

�@��������̐}�����{�w���ږ��`���x�i����{�n�j�y���ɁA

�@��������̐}�����{�w���ږ��`���x�i����{�n�j�y���ɁA

�Y�@�N���]�ȐZ�������o�v(���R�q�T�V)�t�s�B�ȟ��z��B���Ւv��ࣁB�ܖ��V���ȁ[���B���C�V�����|���V�B�@�@�V�z�@��(���{�c)�d�@���]��ʉ����B�k��O�O�C�D�l

�ƋL�ڂ��Ă���B�����āA�M���͎c�����Ă��Ȃ��̂ł��̓��e�͖��R�ł���B������@��������ϒq�@�{�w���ږ��`���x�y���ɂ́A

�@�@��(���{�c)�@�d��ʉ����@�Y�@�J���@�V�z�m���E���n�a�G���@ �k�@���U�W�@�l

�Ƃ���A������b��(���ۂ́A�m�����Ɏ��߂�)�ɂ́A

�@�@���� ���@��(���{�c)�J�@�ʗ]�胁�@�d�@�k�@��P�O�O�B�C�l

�Ƃ���A�y���ł͎����Ȃ������u��̈����v�����āA�����u��(���{�c)�v�A�ʂ��āu�]�蔽�v�Łu�d�v�������Ō�ɋL�ڂ���B���ɎM���ɂ́A

�d �������@�����@��(���{�c)���@��(�b�l�c�{�M)�J�k�m���P�T�C�D�l

�ƋL�ڂ��Ă��āA�ʎ��u�d�v�B�����u���v�B�����u��(���{�c)�v�B�����u��(�b�l�c�{�M)�v�Ǝl��̕����������Ă���B�����Łu���فv�̘a�P�͖������̂̓y���ƎM���Ƃł́A������A���Ȃ킿�����̎�舵�����قɂ��Ă���B�y���Œʎ������Ƃ����u��(��

�{�c)�v�̕������M���ł͐����Ƃ��Ă���B����́A�y���̒��L�u�d��ʁv�����̂܂��o�Ҏ[�҂���F���A������ȂĐ����ƔF�肵�Ă��܂��������ӎ��̉\���𐄒肷�邱�Ƃ��ł��悤�B�Ƃ�킯�w���`���x�ł��b����݂����m���ɕ���Ă��邱�ƂȂǂ�����b���Ƃ��������͏��O����悤�B���̎����Ҏ[�ӎ��܂��č��������菊�Ƃ��ĉ���̂ł���A�u���قƂ��ӕ����͂���̂ւ�

�{�c)�v�̕������M���ł͐����Ƃ��Ă���B����́A�y���̒��L�u�d��ʁv�����̂܂��o�Ҏ[�҂���F���A������ȂĐ����ƔF�肵�Ă��܂��������ӎ��̉\���𐄒肷�邱�Ƃ��ł��悤�B�Ƃ�킯�w���`���x�ł��b����݂����m���ɕ���Ă��邱�ƂȂǂ�����b���Ƃ��������͏��O����悤�B���̎����Ҏ[�ӎ��܂��č��������菊�Ƃ��ĉ���̂ł���A�u���قƂ��ӕ����͂���̂ւ�

�ɂ�����ށv�͎M(����)���Ƃ������悤�B���̏ꍇ�A����̒m���l�ɂ́A����l����(����)�ƌď̂���M����������āu�ւ�v�ƌď̂��Ă����̂����_�_�Ƃ��Ȃ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���̓_�͍��コ��Ɍ��y���Ă����Ƃ���ł�����B

�ɂ�����ށv�͎M(����)���Ƃ������悤�B���̏ꍇ�A����̒m���l�ɂ́A����l����(����)�ƌď̂���M����������āu�ւ�v�ƌď̂��Ă����̂����_�_�Ƃ��Ȃ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���̓_�͍��コ��Ɍ��y���Ă����Ƃ���ł�����B

�@���q����̑O�c�Ɩ{�y�э���{�w�F�t���ޏ��x(�O�ɖ{)�ɁA

�@�@�Y(����)[��] �����\���\���\����^�]�����҉��Cਁ\�^���p�V�����d�G���k���H�剺�V�R�E�A�l

�@�@�Y(����) �����\���\���\����^�]�����ґ��Cਁ\�^���p�V�����d�����k���H�剺�V�Q�I�F�l

���L�ڂ���B��L�́u�҉v�́A�ꎚ�u�ρv�ّ̈̎��u���v�ŁA�u�C���ςĉ�����(��)��v�ƌP�ނƂ���ł���B�w�ɘC�g���ޏ��x(�\�ɖ{)�ɂ́A

�@�@�Y �V�z�@�������@�{�����n�]�̎Ғ}�O���^����S�L�F�k�z�l�n���Y�k�ɋ�E���H��P�T�Q�@�l

�ƋL�ڂ��A�u���فv�̕����́A�w���`���x�y�������L����u�ʎ��v���ȂċL�ڂ��Ă���B���Ɂw�������x(�V���{)������ɁA�y���k�P�R�Q�D�l�Ɂu���v�̕����A�M���k�X�Q�T�F�l�Ɂu�d�v�̕�����W�L���Ƃ��Ď��ڂ���B�b���ɂ͖����ڂł���B�����āA�ʎ��u��(���{�c)�v�̕��������̂������ڂɂ���B���̕����̍s�����l���邤���ŁA���̓r�₦�͏d�v�Ȋϓ_�Ȃ̂ł���B

�@

��������́w�`�ʕ��x(�c���\�ܔN��)�́A

�d(����)�V�z�@������@�@�X���㑭�@��(�R)�V�z�^�����V�@�k�Q�T�X�D�E�l

�Ǝl��̕������ȂċL�ڂ��A���W�L�������A���W�L�͂���͏�L����(�w�V����x)�ɂ̂ݎ��ڂ̗����A��O�W�L�Ɂw�v���Șґ������x�ɗp����ꂽ�u�X�v�̑����A��l�W�L�́A�w���`���x�M���ł������������ڂ���Ă���̂ł���B�܂��A�w���t�W�x���ʕ�(�����ʕ�)�ɂ́A

��(���^����)�k�n����A�\���u�y�E�ǂւ�v�S�E�D�l

��(���^����)�k�����A��\�܁u�M�E����v�P�T�E�@�l

�Ƃ����āA�W�L���u���v�Łu�y�v�Ɓu�M�v�̗����ɓ��������ڂ����Ă���B

�@�]�ˎ���́w�������l�ߗp�W�x�́A

�d(�V�z)�@�����J�]�B�����m�b�c�������e���e���C������������\���@���a(��)�ʘI�@�k�掵�e���H�Z���S�W�B�l

�Ƃ����āA���������u�d�v�̕����Ɓu���a�v�Ƃ������`�������ڂ��Ă���ɗ��܂�B

�@��������́w�匾�C�x�i��Ε��F�ҁj�ɂ́A

�����y�d�E�i���j�z�a�ꖼ���k����m���J�g�]�t�l�i��j�o����(�E�V�z)�j�e���X���A�c(�V�z�n��)�L���m�A����������j�C(�\�\)�M�e�A���j�N�V�A�Ã��Z�e�A���V�e�A�σe�����A�Ń}���e�A���N�V�e�A���m�@�V�A�����A���@�A��X�A���B���R�d(���}�W�z)���A���B�k�����������l�H�j�A�c��(�V�z�P)���^�w�A���A���i�h�A���t���j�p���A���A���q(�P�K��)�����N���A���g�X�B�H�d(�V���N�G��)�B�d�ɂ���g�n�A�d�Ѓj�i�X�B �]���B�d���o���g�n�A���j�Z�V�e�A�d���������B�d�o�V���X�B�d��U�T(�})���g�n�A���ӁB�d���Z(�V)�ރg�n�A���m�o�����σ��B���n�A���уW���B�i��j�d�j�ЃP�^���R�g�B�V�z�d�P�B �]�u���ً�(�U�J�i)���ْL�v���َI�v���ٍ��v�i�O�j�d��(�V�z�P)�B�c���B�u���كA�}�V�v���كJ���V�v���كK���N�v���`�����\�Z18�d�~�ށu���d�A���m�V�ہA�l�폊���H��A���L�����d���A�V�ہv���{���a���A��44�č��u�d�A�V�ہv���Î��L���i�m���j13�u�j�����D�������͖����A�]�]�A䢑D�j��A�������d�A������������������ՁA�����������A���̞H�i���́j�u�͖�(�J���k)���A�u�{(�V�z)�j���L�A��(�V)�K�P���A�Ճj�����A�]�]�v�B���������C�i�����A�O�n�j��ҁA��u�A�����A�I���w�A�O���n�A�`�c�g���y�_�b�P�K�A���f�n�A�d�����݃^�J�A�\���n�\���n�A��l�V�N�i�b�e�A���N�҃M�}�X�v�s2-697-4�t

�Ǝ��ڂ���B

�@

�@����A���߂āu���فv�̕����ɂ��ĕ�M���Ă݂����A�ʎ��u��(���{�c)�v�̕����������Ɏ��ڂ���Ă���̂́A�{�M�j���ł́A�w���q�@�����E��x�k�������j�����ي��l�́u��V�E���v�Ɍ����A�����ɂ����Ă͕�������́w�V����x�Ɖ@������́w���`���x�܂ł̂悤�ł���B����A�ʎ��u��(���{�c)�v���L���A�����̕��������ɋ��߂邱�ƂɂȂ낤�B�����āA��L�Ɏ����������ނ��A�u���فv������y���ƎM��(�m(�b)���́w���`���x�ɂ̂�)�ƂɎ��ڂ��邱�Ƃ����ӂ������B�Ƃ�킯�A��������́w�V����x�ɂ��ẮA�M���ɂ����ɂ��́u���فv�����u��(���{�c)�d����(�f�{�c)�����v�Z�`�����ڂ��Ă��邱�Ƃ́A���������̕іڂɓK�������̎��̔z�u���@�ł����Ėނ����ӂ��ׂ����Ƃł͂Ȃ��낤���B

�@���������Ȃ��A�������������ł́A�u��(���{�c)�v�̕\�L�����͌��o���邪�A������{�̏�p�����u���v�̕����́A�w�v���Șґ������x��l�`�ɁA�u�����v�́u�d�v�ɑ����A�w�B�x�k�v���l�w�Í�趌��x�k�����l�w�����ٕ{�x�k�����l�w���ڋL�x�k�����l�w�ژ@�L�x�k�����l�w���r�~�x�k�����l�Ɂu�M�v�������S�̂̉��Ɉʒu����u�X�v�̕��������o���ɉ߂��Ȃ����ƁA���w���`���x�y�����ʎ��ƔF�肷�镶�����u��(���{�c)�v�ł���A�����ƔF�肵�Ă��镶�����u�Y�v�ł��邱�ƁA�u�c�v����u���v�ւ̕����ȉ�\�L���A�@���l�ɒa�����Ă������̂������㖾�炩�ɂ��邱�ƂɂȂ낤�B

�@

�s����t

�@�����ŌẨ��̎Y�n�R���(���傤)�̉��r(�G���`)�̉��́A�l�̎�������Ȃ��Ă������ł�������������Ă���B���̋M�d�ȍ��Y�ł��邪�̂Ɋ����̐킢�̌����Ƃ��Ȃ����B�u�����B�����^�ԟu�̐l�����͂��������l�Ɖ]����悤�ɂȂ�B�����̍�����l�Ƃ��āi���Ղ̌o�H��}����Ӗ�������j������������悤�ɂȂ�B�����Ď����u�ɕς��Ă��̒n���x�z����悤�ɂȂ�B

�@

��2005.09.05�@���`������w���{�����w�ȁA�Z���c�����炨�₢���킹���������܂����w���`���x�́u���فv�����\�L�̉ӏ����ʐ^�Y�t���A�����_�ł̋��菊��������Ă����܂����B

�@�@C�u���ΏB�h�j���ו掏�v

�@�@C�u���ΏB�h�j���ו掏�v

�@��������̐}�����{�w���ږ��`���x�i����{�n�j�y���ɁA

�@��������̐}�����{�w���ږ��`���x�i����{�n�j�y���ɁA

�@��������́w�`�ʕ��x(�c���\�ܔN��)�́A

�@��������́w�`�ʕ��x(�c���\�ܔN��)�́A