2000.12.11入力〜2009.11.12更新

勧善懲悪『南總里見八犬傳』

―馬琴の遺跡・八千枚の大ロマン・明治の書生も熱狂―

馬琴の遺跡

靖国神社の近く、九段北二丁目の中坂を降り、目白通りを横切って裏道を百メートルほど行くと、右側に古色蒼然たる標識板が立っている。

「曲亭馬琴硯の井戸。ここは曲亭馬琴が寛政五年以来三十一年間住まい、名高い八犬伝などの書を著述したところで、この奥に当時の井戸がある」

周辺には三、四階建ての低い貧相なビルが密集し、この標識もよほど注意していないと見逃してしまうが、「奥」といわれて建築現場らしき間口三、四メートルほどの小さな空地の奥を窺ってみても、洗たく物の満艦飾で、とんと井戸らしきものは見えない。ちょうどすぐ横手のプレハブの飯場から、一人の作業員が出てきたので尋ねてみた。

「ああ、井戸かね」と、その作業員は答えた。「あの洗たく物の横にあるけど、いまは見られねえんだよ」

なるほど、そばに寄ってみると、約三メートル角ぐらいの覆いがスッポリと井戸をかくしている。わずかな隙間から覗いてみると、井桁の端らしきものが見えた。

「まあ、月に二回ぐれえかな、バキンの井戸はねえかちゅうて、訪ねてくる人もあるがね」

してみると、熱心な研究家がいまだ後を絶ったわけでもないらしい。私はいささか心強くなって、井戸の全貌が見られない失望感も多少割引されたが、考えてみるとこの開発の波の押寄せている場所に、いつまで古ぼけた井戸が安泰でいられるのだろうか。戦前には馬琴の玄孫がこの地に住んでいたが、いまはどうやら大手不動産のものになっているらしい。

――馬琴は二十七歳のとき、ここ(当時は飯田町)に下駄商を営んでいた会田氏に聟入りした。下級武士の家に生れた彼は、貧困の中で仕官先を求めて放浪するが、ついに武士の身分を捨て、作家として生きようと山東京伝に弟子入りし、生活のたつきに出版者蔦屋重三郎の手代となる。もとより手代という柄ではないから、蔦屋も厄介払いにと、ちょうど下駄屋の後家が二度目の養子をさがしていると聞き、馬琴に後釜に入るようすすめた。容貌の醜い、しかも三つ年上の女房と聞いて馬琴はさんざ躊躇したが、ままよ、志をとげるには隠忍自重もやむをえぬと、入聟を決意したのである。これがのちのちまで馬琴の家庭生活を不幸にする原因となるのもしらず――。

八千枚の大ロマン

『八犬傳』八千枚は、日本有数の大長篇で、執筆に要した二十八年という歳月も記録的だ。執念と精力、それに作家魂。しかし、その背景として老境に入ってから、一家の生活を筆一本で支えねばならなかったという事情もあろう。ついに失明して、手さぐりで草稿を書かねばならなくなり、息子の嫁お路に口述筆記をさせて完成した。悪妻は年がいもなく、それを嫉妬する。そうした悪条件の中で、全体の構成、複雑なプロット、人物の動かし方などに一糸乱れぬ展開を示したのは、敬服のほかはない。

物語は応仁の乱の口火となった永享の乱(1438)に端を発する。この戦いに敗れた里見一族の後裔義実は、安房に落ちのびて館山の城主に頼るが、当時この地方も有力武士団の抗争がさかんで、義実は再び戦乱にまきこまれるが、幸運にも勝利をおさめ、滝田城主山下定包を降し、その妻玉梓を誅殺する。いったんは許そうとしたが、周囲の者が「悪政の張本人」と主張したからである。

玉梓は大いに怒り、「赦(ゆる)せといひし舌も得引かず、……人の命を弄(もてあそ)ぶ、聞(きき)しには似ぬ愚将也(なり)。殺さば殺せ。児孫(うまご)まで、畜生道に導きて、この世からなる煩悩の、犬となさん」―――と憤死していく。

さて玉梓の祟(たた)りとはいかに。そのまた下の回に、解き分くるを聴きねがし、とは馬琴の口ぐせだが、十数年後の長禄元年(1457)、義実は安西景連に攻められて落城寸前となるが、ふと一子伏す姫のかわいがっていた犬の八房(やつぶさ)に「十年(ととせ)の恩をよくしるや。もしその恩を知るとあらば、寄手(よせて)の陣へしのび入(いり)て、敵将安西景連を啖(くひ)殺さばわが城中の士卒の必死を救ふに至らん。かヽればその功第一等なり。……女婿にして伏姫を妻(めあは)せん歟(か)」と冗談をいったが、その夜里見勢が最期の水盃(さかずき)をかわしているとき、なんと八房が景連の首をくわえてきたのである。里見勢は狂喜して、一挙に劣勢を回復した。

ところが、その後八房は猛り狂ったように伏姫を求めるようになった。もともとこの犬は、富山の付近で牝狸(めすだぬき)に育てられているというのを、義実が召し寄せ、伏姫に与えたのだが、じつは玉梓の怨霊がつきまとっていたのである。

義実は怒って八房を殺そうとするが、姫は「君主の一言は綸言(りんげん)汗の如(ごと)し。これもみな前世の業報」と父をいさめ、犬と共に富山の奥深く隠れるが、月日がたつにつれ、犬の気を受けて懐妊したため、ついに死を決する。

犬もその苦衷を感じ、共に入水(じゆすい)しようとしたとき、伏姫奪還のため山に入っていた忠臣金碗(かなまり)大輔の放った鉄砲の玉が、犬を射殺したのはいいが、同時に姫を傷つけてしまう。「忽飛来るニッたまに、八房は吭を打れて、煙の中に?(はた)と仆(ふ)し、あまれる玉に伏姫も、右の乳(ち)の下打(うち)破られて、苦(あつ)と一声叫びもあへず、経巻を手に拿(もち)ながら、横ざまに転輾(ふしころ)び給ひぬ」

種子島(たねがしま)に鉄砲が渡来するのは、まだ八十数年も先のことだが、そんなことは忘れてしまう七五調の名文である。

明治の書生も熱狂

思わぬ過失に切腹しょうとした金碗は、同じころ山中に来ていた義実によって止められ、伏姫は護身用の水晶の数珠によってすくわれるが、実のあかしを立てようと、腹に懐剣を突き刺す。すると「あやしむべし瘡(きず)口より、一朶(だ)の白気(はくき)閃(ひらめ)き出(いで)、……数珠(ずず)は忽(たちまち)弗(ふつ)と断離(ちぎ)れて、その一百(いつひやく)は連ねしままに、地上へ戛(からり)と落(おち)とどまり、空に遺(のこ)れる八(やつ)の珠は……八方に散失(ちりうせ)て、跡は東の山の端に、夕月のみぞさし昇る。当(まさ)に是(これ)数年の後、八犬士出現して、遂(つひ)に里見の家に集合(つどふ)、萌芽(きざし)をここにひらくなるべし」

『八犬傳』とは、けっきょく各地でさまざまな運命のもとに生れた八犬士が、仁義礼智忠信孝悌いずれかの玉を所持して同気相感じ、あるいは知らずして相闘いながら、最後には一堂に会して里見家のために闘うというプロットである。登場人物約四百人。八犬士の中ではとくに犬塚信乃(しの)と犬飼見八(げんぱち)が、芳流閣という三層楼の屋上で秘術をつくして闘う場面は、明治初期の書生をさえ熱狂させた。

「撃(うつ)を発止と受留て、払へば透(すか)さず数(こむ)切尖(きつさき)を、?(ささへ)て流す一上一下。辷(すべ)る甍(いらか)を踏駐(ふみとめ)て、頻(しきり)に進む捕手(とりて)の秘術、彼方(かなた)も劣らぬ手煉(れん)の働き。……両虎(こ)深山に挑(いど)むとき、錚(しやう)然として風発り二竜(じりよう)青潭(せいたん)に戦ふ時、沛然(はいー)として雲起るも、かくぞあるべき。春ならば、峯(みね)の霞(かすみ)歟、夏なれば夕(ゆうべ)の虹(にじ)歟と見る可(ばかり)なる」

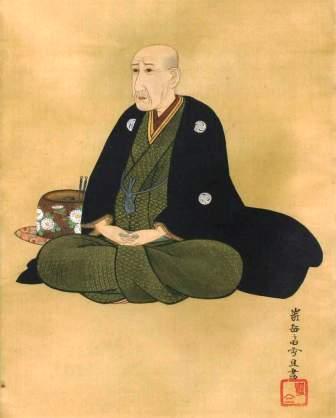

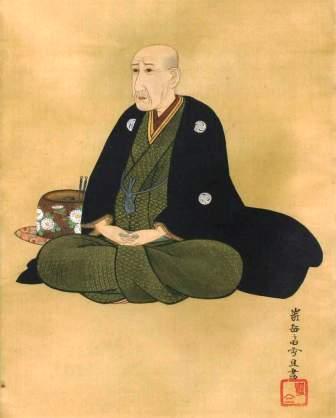

そのほか女の人物では、犬士を悩ます毒婦船虫(ふなむし)がよく描けているが、馬琴はすべてこうした人物の運命を因果応報、勧善懲悪の図式から一歩もはみ出さぬように描いた。全九輯(しゆう)、百六巻、百八十回から成る絵入り読本(よみほん)で、国会図書館には馬琴の手沢(しゆたく)本があり、ところどころ訂正の筆が入っている。文化十一年(1814)初刊、天保十二年(1841)終刊。柳川(りゆうせん)重信、溪齋(けいさい)英泉らの挿絵のほか、最終巻に死期を予感した著者の肖像が歌川国貞の筆で収められている。大きさ縦15.5㎝×横22.5㎝、各冊平均三十丁。

馬琴の稿料は、一篇(八冊程度)で五両だった。いまの十五〜二十万程度であろうか。順調なときは半月くらいで仕上げていたようだが、生活は苦しかった。少し物入りがあると、命よりも大切な蔵書を売っては急場をしのいでいる。いや、命といえば、彼が身命を賭したのは『八犬傳』という作品とその人工世界の構築であった。「われを知る者は、それただ八犬傳か。吾(われ)を知らざる者も、それただ八犬傳か」――にくいことをいう。作家の理想とは、ただ一つこのように言い切れる作品を書くことではなかろうか。