2000.10.16〜2008.09.16入力

悪党の由来「太平記」

―楠公像の由来・ゲリラ隊の頭目・半世紀の記録―

楠公像の由来

明治二十三年(1890)、住友家は別子銅山二百年祭の祝賀のため、ここから産出した銅を用いて記念品をつくり、宮中に献納したいと思いついた。白羽の矢を立てたのは、東京美術学校(いまの芸大)である。当時の校長岡倉天心は、さっそく製作主任に高村光雲を任命し、いろいろ協議の結果、楠正成の銅像をつくってみてはどうか、という案が出た。それも、颯爽(サッソウ)たる馬上の姿がよいのではないか。

学校関係者から原図を募集したところ、同校の第一期優等生だった岡倉秋水のものが当選ときまった。右手で手綱を引き、やや頭を垂れている図は、元弘三年四月、隠岐(おき)国から還幸した後醍醐天皇を、金剛山の重囲を破って兵庫の道筋まで出迎えた正成の姿である。

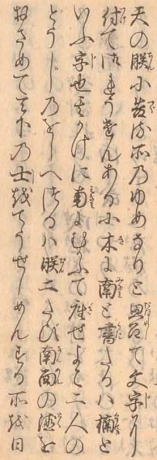

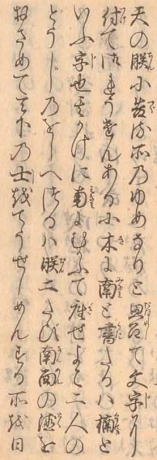

「楠多門兵衞正成、七千余騎ニテ参向ス。ソノ勢(せい)、コトニ勇々(ゆゆ)シクゾ見ヘタリケル。主上御簾(ぎよれん)ヲ高ク捲(ま)カセテ、正成ヲ近ク召サレ、『大儀早速ノ功、ヒトヘニ汝(なんぢ)ガ

忠戦ニアリ』ト感ジ仰セケレバ、正成カシコマリテ、『コレ君ノ聖文神武ノ徳ニヨラズンバ、微臣イカデカ尺寸(セキスン)ノ謀(はかりごと)ヲ以(もつ)て、強敵(ガウテキ)ノ囲ミヲ出ヅベク候ハンヤ』ト功ヲ辞シテ謙下ス」(『太平記』巻十一、正成(まさしけ)ひやうごに参る事)

正成栄光の瞬間だ。銅像にはもってこいだが、さて実際につくる段階になると、細部の考証が大変だった。黒川真頼ほか数名の学者が、金剛山そのほか正成ゆかりの地に出張して調べてみたが、遺品がのこっていないのには往生した。湊川(みなとがわ)の自刃後、子孫は世に憚(はばか)る立場におかれたため、楠氏伝来の品はことごとく抹殺されてしまったのである。

兜(かぶと)は、ある寺に伝わるものをモデルとしたが、前立がない。考証により、剣の柄を用いることにした。鎧(よろい)や太刀も、確証のあるものが得られなかった。正成の腰巻と称するものは見つかったが、調べてみると後代の製作とわかり、それに馬上姿で腰巻はおかしいという説もあるので、鎧は大袖(そで)ということに決定した。

ようやく細部がきまり、檜(ひのき)材を用い、約四か年を費やして原型が完成した。これを天覧に供するため、分解して車に載せるのが、また一騒ぎだった。要領よく組み立てと分解ができるよう、何度も予行演習をしたという。

明治天皇が大いに満足したので、この原型をもとに鋳造が行われ、宮内庁に納入した。当初は馬場先門に建立され、のちに現在の二重橋前に移されたのである。

ゲリラ隊の頭目

前後五十年もつづいた南北朝の内乱のなかで、正成個人の果した役割というものはそう大きくはない。本来なら足利尊氏などの影にかくれてしまうところを、『太平記』の作者によってスターの座に据えられた。私利私欲、名聞利養を求める世相の中で、ただ一人忠義を貫いた人物。智仁勇を兼ね備えたヒーロー。忠臣大楠公――。

だが、人は信義だけで死ぬことはできない。ましてや一介の“悪党”にすぎなかった彼が、王朝権力に与するには、それなりの理由があった。

悪党というのは、蒙古(モウコ)襲来の前後から全国の荘園を荒しまわっていた新興武士団であり、野伏やあぶれ者で構成されていた。放火、強盗、ばくち、押買いなどを常習としており、幕府には手におえぬ連中だった。正成は、こうした勢力を利用して河内国一帯に出没していた小領主だったのである。

幕府体制の動揺を見て、時こそ来たれと王朝権力は、悪党をはじめ、非御家人や寺院勢力など、体制からはみ出した連中を集めて“天皇親政”の旗じるしのもとに統一し、元弘三年(一三三三)一代クーデターを敢行、百五十年にわたる鎌倉幕府の息の根を止めたのだった。

しかし、王朝側の地下工作員日野資朝らの誘いに応じて蜂起したという点もふくめて、あまり表面に出したくない事柄である。このようなときには、中国の史書にならって一場の神秘譚をつくりあげればよいことを、作者は知っていた。

後醍醐天皇はある夜、夢の中で童子から「一天下ノ間ニ、暫(しばら)クモ御身ヲ隠サルベキトコロナシ。但シアノ樹ノ蔭(かげ)ニ南へ向ヘル座席アリ。是御爲ニ設タル玉幾(イ)(玉座)ニテ候ヘバ、暫ク此ニ御座候ヘ」と予言された。醒(さ)めてから、「木ニ南ト書キタルハ楠トイフ字ナリ」と気がつき、そのような者を探したところ、河内に正成がいたというわけだ。

天皇に召された正成は、「天下草創ノ功ハ、武略ト智謀ノ二ツニテ候」といいながらも、謀略をもってしなければ武力優位の幕府軍と対決するのはむずかしいと説く。このことは、王朝側もとっくに承知していて、正成のような悪党に主戦力となることを期待したのではなかった。ゲリラによる局地戦争を頻発(ひんぱつ)させ、全国の反幕勢力を蜂起に導く呼び水にしようと考えたのである。

この計略は図に当った。土地カンのよい正成は、南河内郡にある金剛山に千早城を築き、わずか二千の兵で何十万という幕軍を悩ます。崖の上から材木を落としたり、ワラ人形で敵の眼を欺いたり、橋を焼いたりという戦術は、後世の『太平記』読者を感心させた名場面だが、野伏集団としては当然のアイデアだった。鎌倉幕府が倒れ、建武中興が実現すると、彼は河内守に任命され、恩賞方や雑訴決断所に関与する。体制側の人間となって、守備一方にまわっていく。

半世紀の記録

烏合の衆にすぎなかった王朝政権には内ゲバが発生し、足利尊氏が不満分子を糾合して反旗をひるがえすや、たちまちにして実権を失ってしまう。正成は謀将の常として、局地的な戦争には強かったが全体の政局にはうとかった。野伏の頭領からいきなり為政者になれば、カンも狂ってこよう。気がついたときには、引返すことのできない地点にきてしまっていた。尊氏の機敏な挙兵に対して、彼の集め得た手兵は微々たるものであったから、あわてて尊氏と連合することを朝廷に進言したほどである。湊川での戦いも、当初は何とかなるという判断であったろうが、集まった者が五百騎と知ってすべてをあきらめた。民衆の支援あってこそのゲリラである。

『太平記』の作者は、「ソモソモ元弘ヨリコノカタ、忝(かたじけな)クモ此ノ君ニ憑(たのま)レマヰラセテ、忠ヲ致シ功ニホコル者幾千万ゾヤ。然(シカ)レドモ、此ノ乱マタ出(い)デ来(き)テノチ、仁ヲ知ラヌ者ハ朝恩ヲ捨テヽ敵ニ属(しよく)シ、勇ナキ者ハイヤシクモ死ヲ免レントテ刑戮(―りく)ニ会ヒ、智ナキ者ハ時ノ変ヲ弁ゼズシテ道ニタガフコトノミアリシニ、智仁勇ノ三徳ヲ兼ネテ、死ヲ善道ニ守ルハ、古(いにしへ)ヨリ今ニイタルマデ正成ホドノ者ハイマダナカリツルニ……」(巻第十六「正成兄弟討死事」)と、最大級のことばを並べて惜しんでいる。

むろん、このような見方からは、正成の実像はうかび出てこない。このことは敵役の尊氏にも、あるいは新田義貞、北畠親房、児玉高徳といった人物についてもいえるのであって、表面的な戦局の流れを見ることに追われ、その背景に目が届かぬところに『太平記』の物足らなさがある。

とはいえ、半世紀にも及ぶ複雑な内乱の実相を、多くの見聞をもとに構成した手腕は凡手ではない。戦争場面ばかりではなく、地獄の描写などもなかなか想像力に富んでいる。無間地獄の鬼どもが、罪人を鉄のまないたにはさんで締めあげると、板の間から油のように血が流れ出て、鉄樋(テツトウ)に集めると夕陽を浸した川の水のようになる。さらに紙のようにペチャンコになった罪人を鉄のくしに刺し貫いて、炎の上であぶってから、また肉切り庖丁で采(サイ)の目に切る――といった趣向である。

作者は小島法師といわれるが、定説ではない。何人かの手が加えられて今日の形になったのだろう。成立は応安四年(一三七一)、五年(一三七二)ごろという。写本は内閣文庫や京都大学その他に所蔵されている。明治四十一年に国宝に指定された京都の西源院本は、大永・天文ごろの書写で、全十三冊、判型は約縦三〇×横二一㎝の大本で、本文はカタカナ交じりの細字十三〜十五行で書写されている。この写本は昭和四年三月十八日の火災で第十三冊目が焼失したが、さいわい東大資料編纂所がそれ以前に影印本をつくっておいたので、本文研究には差し支えない。活字本も早く慶長七年ごろに刊行されている。『平家物語』とともに、日本の誇る叙事詩といえよう。

[補遺]インターネットで公開中資料

古写本『太平記』(永和年間) 図書番号B1H613.1W/12-1

近衛家本『太平記』(京都大学付属図書館藏、寛永元年南呂下旬開板)。

『太平記絵巻』(埼玉県立博物館藏)