2001.06.07~2008.01.07更新

日常生活における学際性の展開

目 次

1、模様(紋章)と文字の関係

2、世界の国旗

3、東アジアと西ヨーロッパ

4、衣食住にみる文化風土 ―中国・朝鮮・日本における色彩「黄」

5、直線と曲線 ―生物と無生物.国境線と都市構造.城郭形態と交通路

1、模様(紋章)と文字の関係

大正・昭和初期の小学校一年生「国語教科書」の初頭ページにおけるかな文字の形が、「ノ」「メ」「ミ」と右上から左下に「/」(斜線)は長く伸ばし、反対方向の線群は短いか、点になっていることに気がついた人がいる。また、カタ仮名漢字をもとに、古えの学識僧侶によって発案され、今日も利用しつづけてきている。そして、日本の文字書きは、「久⇒ク」「天⇒テ」「不⇒フ」といったように右から左へと運筆していく。これと逆に世界の文字を見るとき、“オリエント”楔形文字は左から右方向に運筆していく。

これと同じように、模様のなかでも日常見かけるものに男性の縞模様のネクタイにおける観察・検証調査による報告をもとに考えてみると、西ヨーローッパ諸国では「\」型系のネクタイ着用者が古くは目立つ(また、アメリカでは現在もこの傾向が認められる)のに対し、日本では明治当初の頃は西欧の「\」型系のネクタイ着用がなされているが、日本でネクタイが製造され始めると同時にその製品は急速展開で「/」型系着用へと変貌していっている。

ここで、「\」型系のネクタイと「/」型系のネクタイの差異は何に起因しているかだが、これは製作者の利き腕がもたらしたものということである。すなわち、左利き製作者が製造する縞模様ネクタイは「\」型系、右利き製作者が製造する縞模様ネクタイは「/」型系となっているのである。

人名に見る左衛門と右衛門

六左衛門、芳左衛門、近松門左衛門、吾左衛門、権左衛門、長左衛門、金左衛門、矢左衛門。

梅右衛門、伊藤久右衛門、伝右衛門、牛右衛門、中村雀右衛門、太地角右衛門、正右衛門、前田利右衛門、奥田又右衛門、宗右衛門、歌右衛門、奥川俊右衛門、虎右衛門、柿右衛門。

日本の家紋は右向き・右回し

紋章・シンボルマーク

航空機尾翼にみる右向きと左向き

2、世界の国旗

世界の国旗は、一六〇カ国以上の独立国があり、それぞれの国が持つ国旗には、それぞれの国の歴史・風土・宗教・政治などが自然とにじみ出ているものである。

世界の国旗の色

赤の表現→127カ国(76.05%)

白の表現→109カ国(65.06%)

黄の表現→ 59カ国(35.05%)

緑の表現→ 73カ国(44.00%)

松本亦太郎著『絵画鑑賞の心理』にいう、大正時代の学生は色をどう意識していたか。

黄の表現は、「漠然・崇高・高尚・平和・薄情」。

緑の表現は、「活動・新鮮・崇高・慰安・希望」。

青の表現は、「大・沈着・崇高・清浄・廣・陰鬱」。

紫の表現は、「高尚・神聖・優美・崇高」。

白の表現は、「清浄・潔白・神聖・崇高・荘厳」。

灰の表現は、「寂寞・陰鬱・不純」。

黒の表現は、「陰鬱・恐怖・着実・力強・深・悲哀・寂寥・崇高・高尚」。

「天地玄黄」古代中国人の色相観 白川 静さん

天地の色を玄黄という。玄は幽玄にして神秘、黄は平明にして現実、「天地玄黄」とは、中国人のもつ二元的な世界観を、端的に示している語である。しかし玄黄は、本来そのような深遠な意味をもつ語であったのではない。それはむしろ死を意味する、枯渇した世界であった。『詩経』の「周南、巻耳(けんじ)」は、遠行の夫と、その夫をしのぶ残された妻とが、たがいに相思うことを歌う詩である。妻は夫の魂振りのために草摘みをする。男は岩山に馬をうたせて、故郷を望み酒を酌む。しかしその馬は、岩山のけわしさにあえぎ色あせて、男は「我が馬玄黄たり」と歎く。玄黄とは生命の衰えの色である。

色名の一覧(日本の伝統色)

3、東アジアと西ヨーロッパ

手踊りと足踊り

日本舞踊は手(のしぐさを重視した)踊り。 西洋のダンスは足(ステップを重視した)踊り。

座業と立業

話芸の落語とコント。

4、衣食住にみる文化風土―中国・朝鮮・日本における色彩「黄」

中国(「黄」文字と文化)

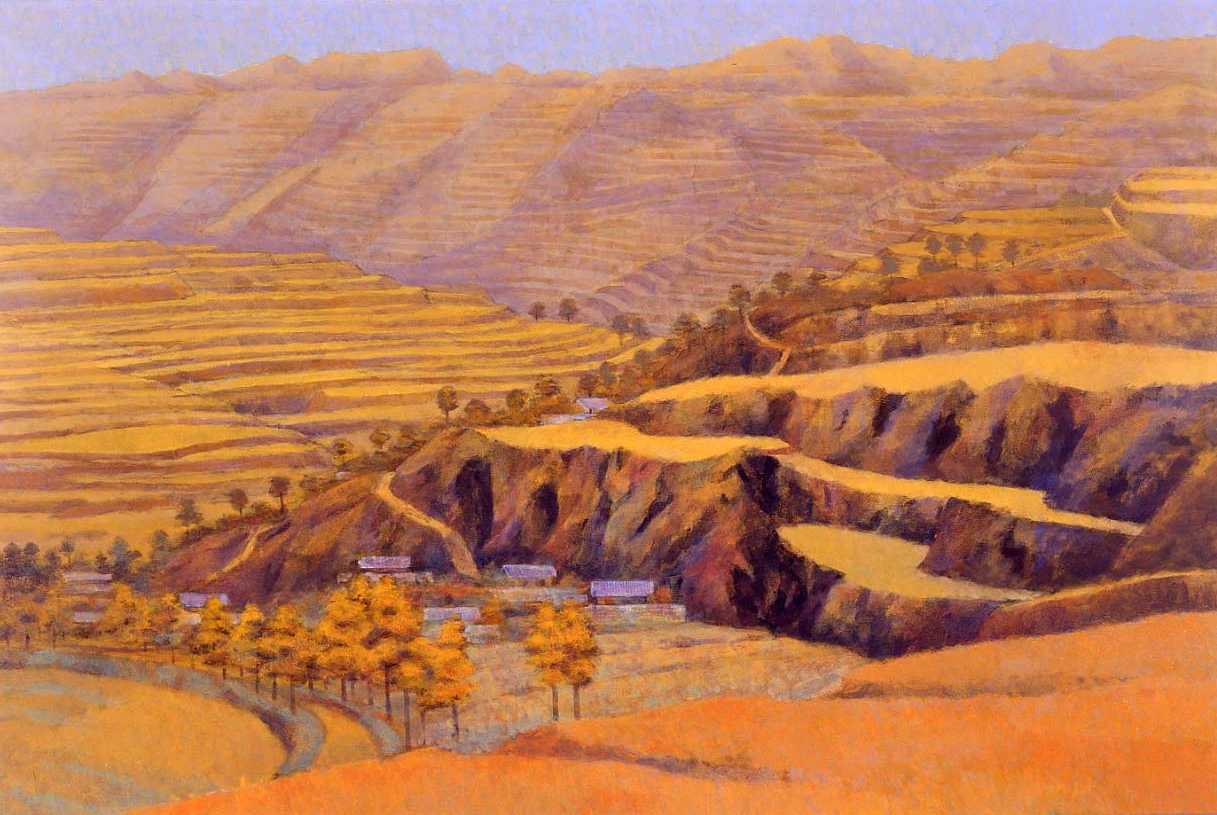

〔辻内利春・画「大地黄土高原」〕

〔辻内利春・画「大地黄土高原」〕

中国 [中国・重陽の節句]

旧暦九月九日は中国の伝統的な重陽の節句。以前は日本でも普遍的に行われたこの節句は、中国では現在でも習慣として根強く残っている。香港市民は、「重陽の節句には高台に登る」という風習にあわせ、現在では太平山に登ることが多いようだ。

朝鮮(黄海南道・黄海北道)の黄氏

[朝鮮・重陽の節句] 菊のお酒を飲む。黄菊を摘み、花びらを乾燥させ、お酒を醸造する過程でこれを入れる。春秋を明確にし、秋には餅に黄菊の葉を貼り付けたり、黄菊に白玉粉をまぶして、油で焼いたりして食す。黄菊を賞味する。

日本(黄菊) 黄菊しらぎくその外の名はなくもがな 玄峯嵐雪

黄菊しらぎくその外の名はなくもがな 玄峯嵐雪

[日本・重陽の節句] 天武天皇十四年(六八五)九月九日の菊花の宴がその最初で、

日本酒の銘柄に「黄菊」の名称のある銘柄

菊及井、菊金井、菊金沢、菊勇、菊水、白菊、菊天女、菊秀、本菊泉、ダイヤ菊、千代菊、深山菊、菊源氏、黄桜、菊正宗、旭菊水、綾菊、菊水、志ら菊、栄世菊。

一九九三年六月九日、皇太子徳仁親王と皇太子妃雅子さまご結婚の儀。皇太子さまは、古式の黄丹袍(おうにのほう)を召され、雅子さまは十二単をお召しになられた。

宮内庁写真集より

皇太子明仁親王殿下のご結婚の儀式は、昭和三十四年四月、皇居において行われました。結婚の儀・朝見の儀は同月十日、宮中祝宴の儀は同月十三日から三日間、それぞれ国事行為たる儀式として行われたのをはじめ、これを中心として一連の儀式・行事が行われました。

黄土染色による古代黄衣色の再現、『万葉集』の「黄土粉(はにゅう)」(『傭字例』・蝉に「第六巻に岸乃黄土粉二寳比天由加名(キシノハニフニニホヒテユカナ)」とある)。

5、直線と曲線 ―①生物と無生物.②国境線と都市構造.③城郭形態と交通路

〈以上〉