沖縄付近で発生した小さな低気圧は、発達して関東に近づき、

その後、猛烈に発達して北海道に向かいました。

オホーツク海での中心気圧は946hPaに低下しました。

急発達温帯低気圧(爆弾低気圧)

| 晩冬~初春に日本付近で低気圧が急発達することがあります。 暴風や大雨、高波や高潮、大雪や暴風雪の原因となります。 天気図上では等圧線が”木の年輪”状になり、あたかも台風のようです。 台風の場合は、南海上で発達してからやってくるので、 防災上の準備期間がありますが、 日本付近で急発達する通称「爆弾低気圧」は 防災上の準備期間が短くやっかいです。 |

|

| 気象庁作成の速報天気図を動画化したもの。 沖縄付近で発生した小さな低気圧は、発達して関東に近づき、 その後、猛烈に発達して北海道に向かいました。 オホーツク海での中心気圧は946hPaに低下しました。 |

【爆弾低気圧とは?】

| 急発達する温帯低気圧のことをどうして「爆弾」と呼ぶのでしょうか? 低気圧の地上風は、反時計回りに周りから吹き込みます。爆弾の爆風とは逆向きです。 1940~1950年代に、ノルウェーの気象学者(ベルゲン学派)は、 北大西洋で急発達する温帯低気圧を「爆弾(bombe)」と呼称していたようです(詳細調査中)。 米国マサチューセッツ工科大学のサンダース教授は、1970年代より、 「爆発的な低気圧発達(explosive cyclogenesis)」、「気象分野の爆弾(meteorological bombs)」 という表現を用いていたようです。 天気図による解析が主流だった時代に「爆弾」という表現があったようで、 おそらくは、天気図上の低気圧の範囲が急速に拡大することを爆弾に見立てたのではないでしょうか? サンダース教授は、共同研究者のギャクムとともに、1976~1979年の寒候期について、 急発達する低気圧を気候学的にまとめました。 Sanders and Gyakum(1980):Synoptic-Dynamic Climatorogy of the "Bomb" その際、”爆弾”について、以下のように定義しています。 「中心気圧が、24時間平均で、少なくとも 1hPa/時 低下する温帯低気圧」 (つまり、24時間で24hPa以上、下降する低気圧) この論文の掲載図によると、 北米ノバスコシア沖と日本の北海道南海上での頻度が高いようです。 太平洋と大西洋を比較すると、大西洋の方が高緯度で発達している様子です。 (論文掲載図をトレースして彩色したもの) なお、爆弾低気圧の定義については、 中心気圧の低下量に sin60/sinφ(φは緯度)を掛けたものも使われています。 (温帯低気圧は高緯度ほど発達しやすいので、60度より低緯度の基準が甘くなっている) 九州大学では、爆弾低気圧をデータベース化して、WEB公開しています。 爆弾低気圧情報データベース 九州大学大学院 理学研究院 地球惑星科学部門 九州大学では北緯45度で規格化した発達率を計算していますが、 今回の爆弾低気圧の最大発達率は、 15日15時の3.21hPa/時(45N規格化、前後6時間気圧比較)と求められ、 1996年以降で最大だったようです。 |

【低気圧の領域の拡大】

|

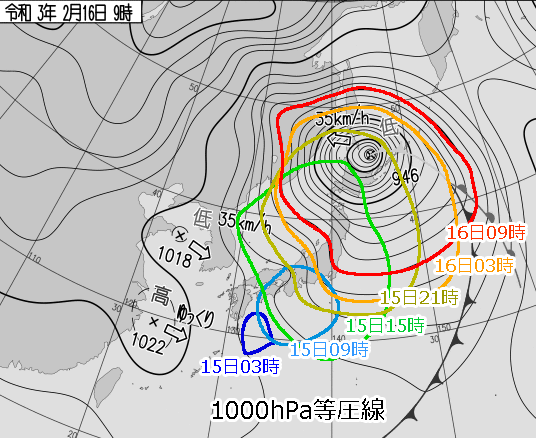

天気図上の1000hPa等圧線に 注目して太線を施したものです。 1000hPa以下の範囲が、 急速に拡大している様子が よくわかります。 天気図を描いていた人は、 あたかも「爆弾」が 爆発したように 見えたのではないでしょうか? (背景天気図は気象庁作成) |

【気象衛星でみる雲渦】

|

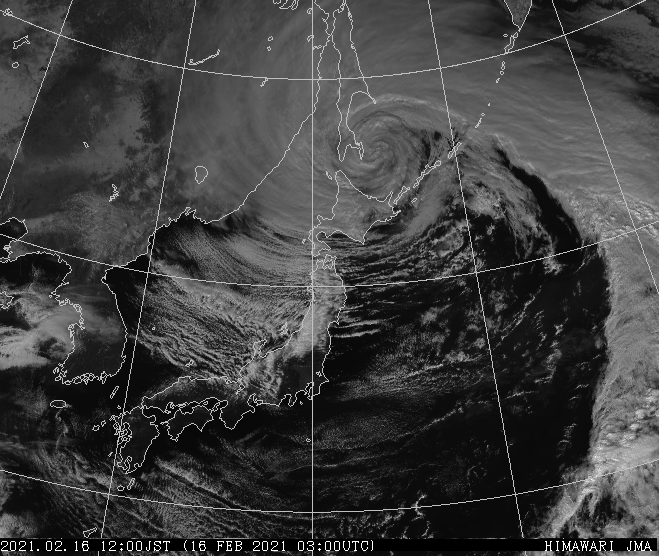

| ひまわり8号の可視画像です(16日正午、気象庁)。 雲渦から低気圧の中心がオホーツク海にあることがわかります。 日本海では寒気の吹き出しがはじまっていて、筋状の雪雲の列が出ています。 山脈の風下にあたる関東地方はくっきりと晴れている様子です。 風の流れを可視化したもの(Earth) |

【道東を通過した低気圧】

|

|

|

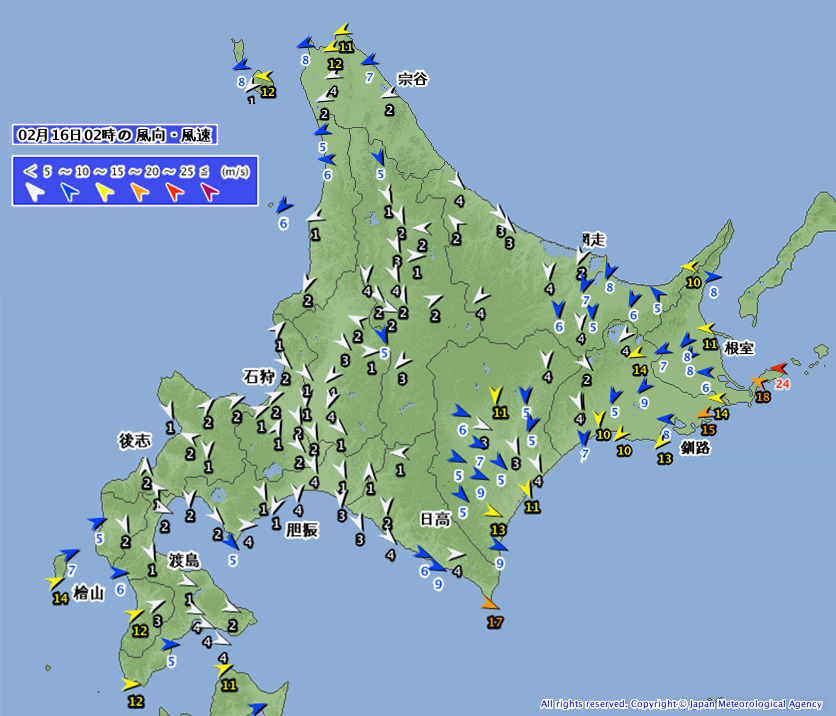

アメダスの風向風速です。気象庁WEBでは北海道を3枚に分けて公開していますが、それを合成しました。 (上図)16日2時頃、北海道東部に低気圧が接近中です。釧路・根室地方で東風が強まってきています。 (下図)16日9時頃、低気圧の中心はオホーツク海に抜けました。北海道全域で西風が強い様子です。 |

【最大瞬間風速】

|

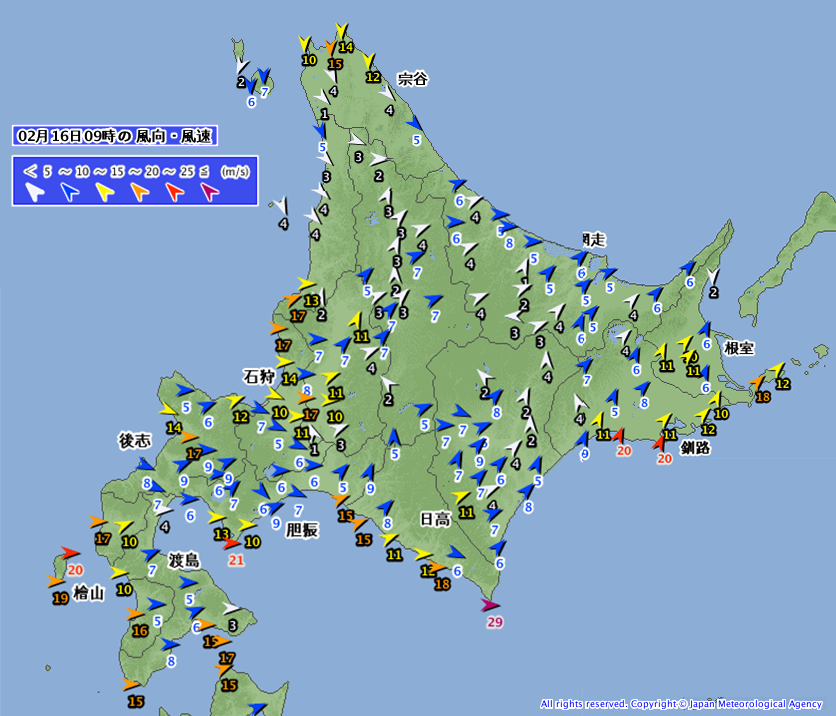

急発達低気圧が道東を通過した2月16日の最大瞬間風速と最低気圧です。 気象庁アメダス値から地図彩色しました。 図中赤字で示した雄武、紋別、網走、根室、釧路では、最低気圧1位の記録を更新しました。 |

【道東の高潮】

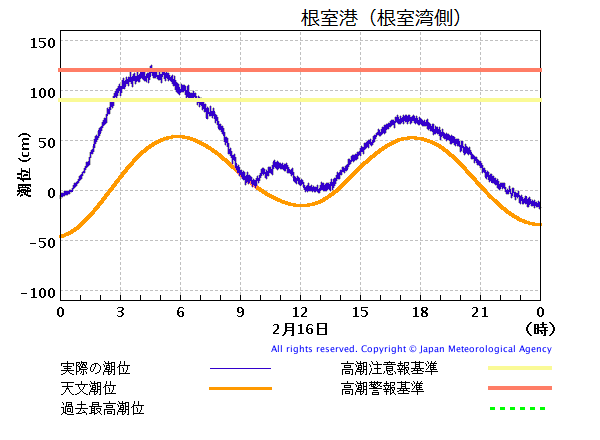

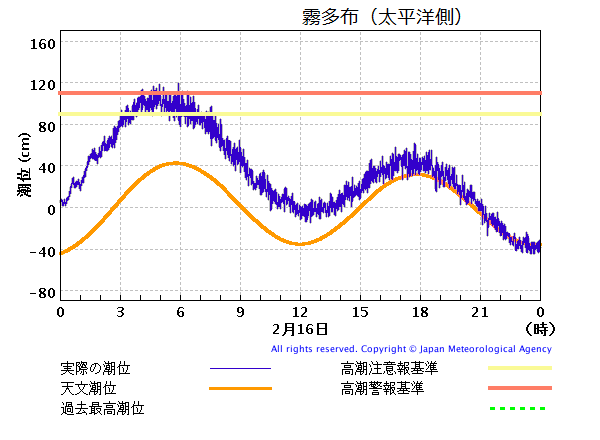

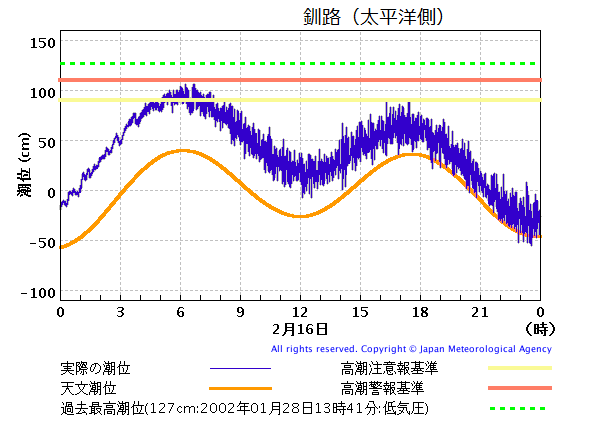

|

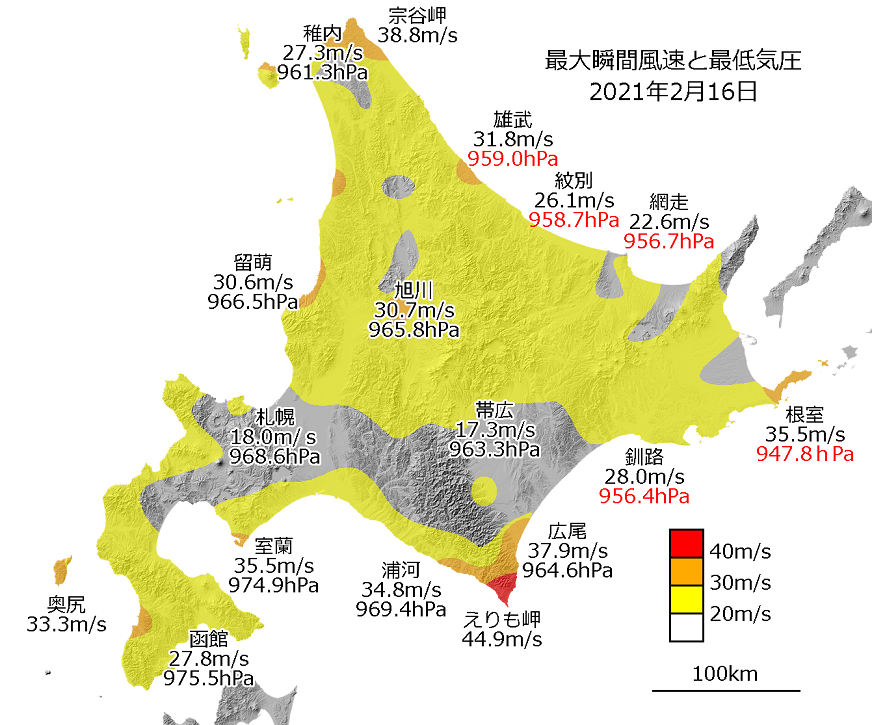

気象庁WEBで 公開されている 潮位実況グラフです。 北海道東部では、 未明から早朝に 天文潮位より 60㎝から90㎝程度 潮位が高くなりました。 低気圧による低圧により、 海面が持ち上げられ、 (吸い上げ効果) 暴風によって、 海水が押し寄せたことで 潮位が高くなったと みられます。 (吹き寄せ効果) |

|

根室花咲港と根室港の データを比較すると、 8時から10時頃にかけて 根室港の潮位偏差が 小さくなっていることが わかります。(比較) 花咲港では、 太平洋からの暴風で 海水が吹き寄せて いたようですが、 根室港では、 根室湾の沖合に向かう 風向きだったので、 一時的に 潮位が低下したものと みられますが、 単純ではないようです。 なお、潮のふるまいは、 海岸・海底地形の 影響をうけて かなり複雑です。 |

|

潮位は検潮所で 観測されています。 ちなみに 気象庁では「検潮所」 国土地理院では「験潮場」 海上保安庁では「験潮所」 と表記が異なっています。 同じ国土交通省の 機関ではあるものの、 3者で用語を統一しようと いう動きはないようです。 かつては、 それぞれの組織ごとに データが公開されて いましたが、 現在は気象庁WEBで 情報を見ることができます。 |

|

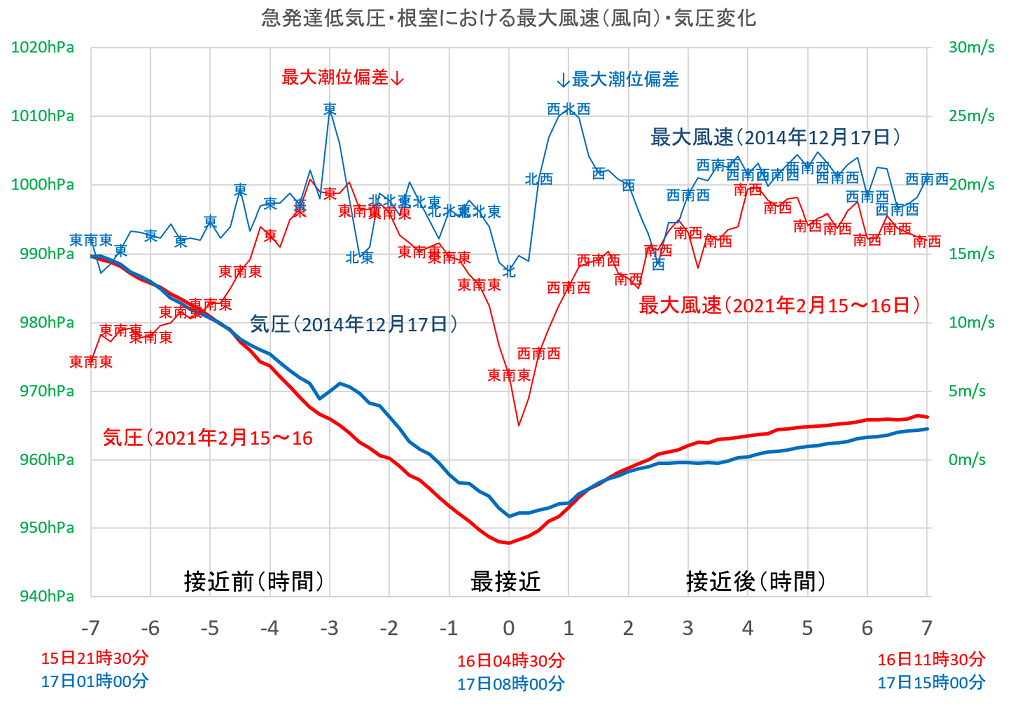

【根室の気圧変化と最大風速】

|

|

根室市街では、2014年12月17日に、急発達低気圧によって、高潮被害が生じました。 根室港の最大潮位偏差は169㎝に達したようです。「測候時報、市川真人(2016)」 2021年2月16日の急発達低気圧による最大潮位偏差は約90㎝程度であり、港湾被害はあったかもしれませんが、 心配された市街への浸水は軽微だったようです。 気圧と最大風速について、両者を比較してみました。気圧の変化傾向、風向きの変化はよく似ていますが、 2014年12月の方が、風が強かったようです。2021年2月の事例では、最接近時に風が一時的に弱まりました。 低気圧の中心が根室市を通過したことにより急発達低気圧の「眼」に入ったのかもしれません。 *ここでいう「眼」は低気圧中心付近の風の弱い領域のこと、台風の「眼」とは構造が違うと思われます。 2014年12月の事例では、最接近時も強い風が継続し、最接近後の強い北風で最大潮位偏差を観測したようです。 台風の場合と同様に、急発達低気圧の経路や進行方向、移動速度によって、暴風の風向きや持続時間が変わります。 根室湾にとっては、東風が潮位を上昇させる要因になり、根室港にとっては北風がさらに潮位を高める要因となっている様子です。 |

![]()