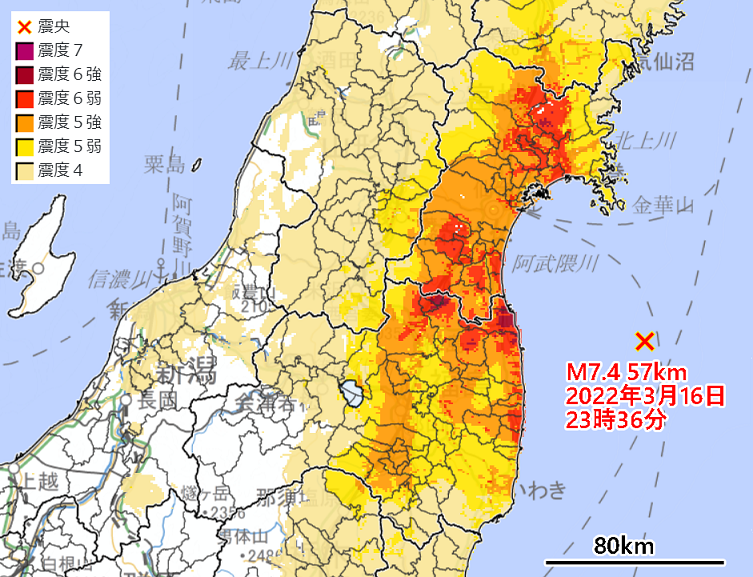

「推計震度分布図」です。

地震の揺れが大きかったところは

赤く表示されます。

図にマウスポインタを重ねると、

2011年の東日本大震災の揺れと

比較できます。

推計震度分布図は、

震度観測点のデータを参考に

データのない地域の揺れを

推定しています(空間内挿)。

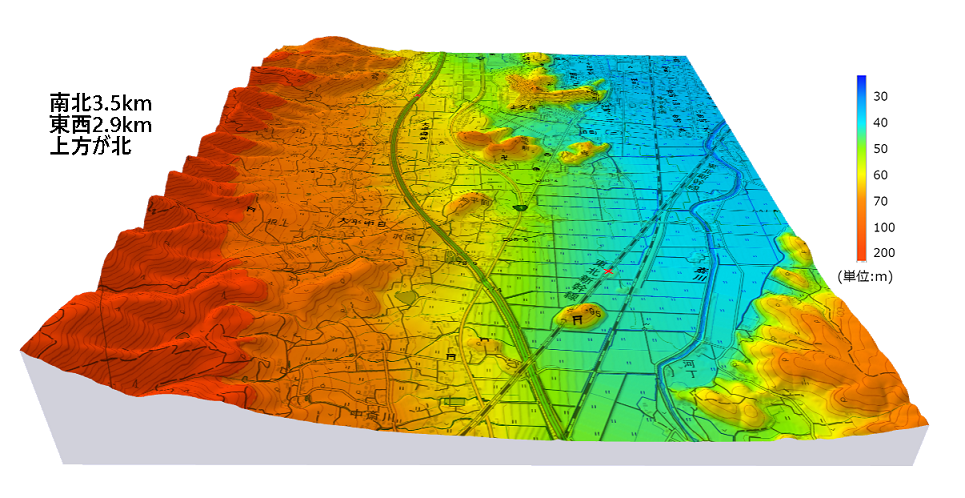

また、地盤の揺れやすさも考慮していて、

軟弱地盤は、震度が強く(大きく)

表現されます。

「推定」なので誤差を含みますが、

地図で概観することで、

被害エリアの分布を想定できます。

地震発生から1時間程度で公開されます。

【2022年3月16日の震度】

震度6弱以上となったのは、

福島県浜通り北部、福島・宮城県境、

宮城県北部です。

赤いエリアは、宮城・福島のみで

宮城県内では連続していません。

福島県相馬市、南相馬市では、

東日本大震災よりも、

揺れが大きかったようです。

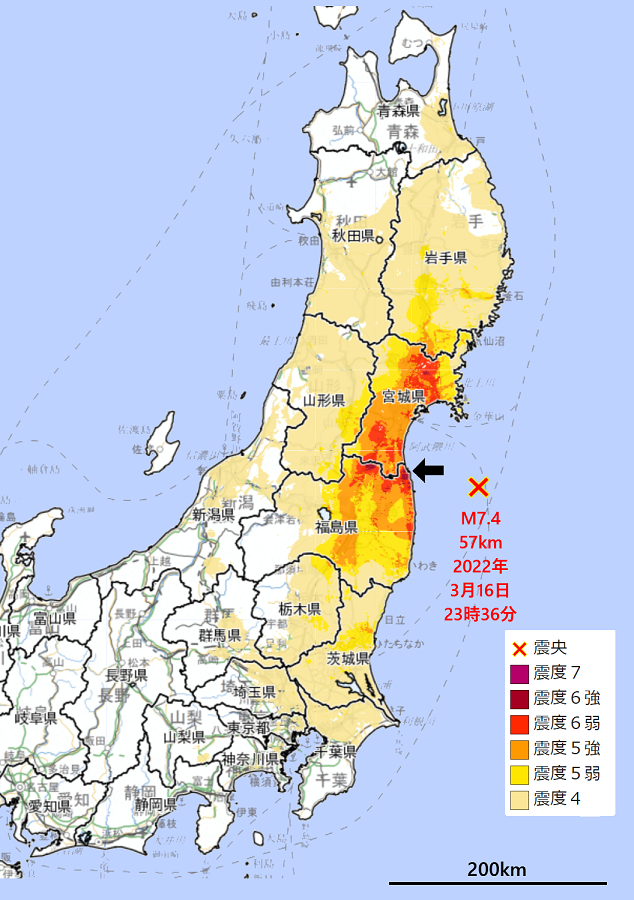

【2011年3月11日の震度】

東日本大震災の時は、

岩手県から茨城県にかけての広範囲で、

震度6弱以上となりました。

図では赤いエリアが数珠繋ぎに

連続しているようにみえます。

M9.0の地震はM7.4の地震と比較して

250倍のエネルギーと推算されます。

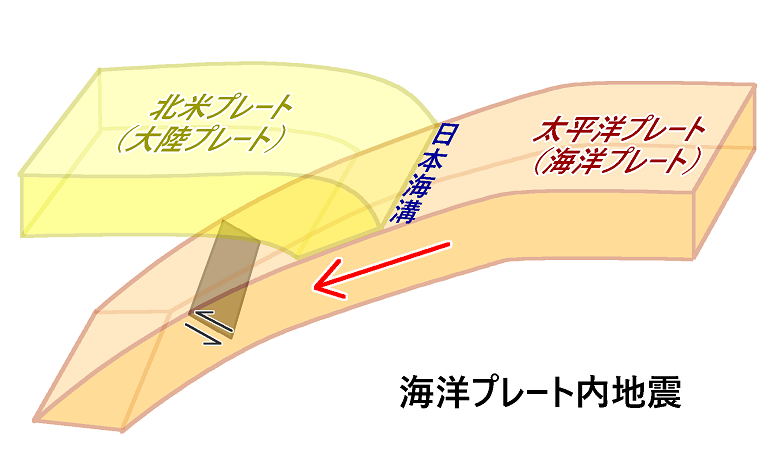

2022年3月の地震は、

2011年3月の東日本大震災の時より、

規模が小さい地震であり、

震度6弱以上の範囲は狭かったのですが、

震源が陸に近かったからでしょうか、

福島・宮城の県境付近を中心に

大きな揺れとなったようです。