2005.07.07�X�V

���@�[

���[(���ȃo��)�̂�炢

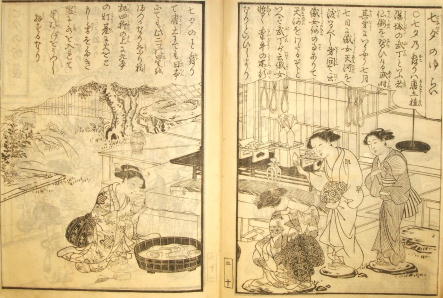

�����[�T�(����)��n���y(���낱��)�j�z��(�����悤���₤)�̕���(�ԂĂ�)�Ƃ��ӎ�(����)��p(�����)���K(�Ȃ�)�Ђ���B����(����Ƃ�)����(���̂��ƁT)�ɂ��ӂ₤���������D��(���悭����)�V��(���܂̂��n)��n(�킽)��ׂ��B��(���ƁT)��(�Ƃ�)�ĉ](���n��)�D��(���悭����)��(�Ȃ�)�̘�(����)����ēV��(���܂̂��n)���킽�邼�Ƃ��ւΕ���(�ԂĂ�)���](���n��)�D��(���悭����)�b(���o��)������(����)�̏�(�Ƃ���)�֍s(�䂭)�Ȃ�Ƃ��Ђ���莵�[���d�(����)��ē��y(���낱��)�ɂĂ����{(�ɂق�)�ɂĂ�����c�̐�(�ق�)���܂�Ȃ�B��(�܂�)��l(�悤)��(����)�l�r(�����₭)�̏�(����)�ɋ�{�̓��i(�Ƃ�����)�ɉ�(��)���Ƃ�����(����)�������(���炢)�ɐ�(�~��)�����Đ�(�ق�)�̂����������q(�͂�)����Ȃ�B�kMM004�w�����P�����Ɂx�����B�����L�{(�ߐ������`���)�Q�O�E�E�Q�P�I�l���u���[�̂����v���̕����Q�ƁB

�@

�����[�܂�n�A��(�ނ���)�j�z��(�����₤���₤)�̕���(�ԂĂ�)�Ƃ��ӎҁA���������T��D��(���悭����)���(����)���킽��Č���(����)�ւ��ӂƂ��͂ӂ�ɂ��Ђ��������������܂���ւāA���܁^�J�_�̉Z��(����Ȃ�)�َq(���n��)�����ȂւĂ܂����I��(�������ł�)�Ƃ��ӂȂ�B���̂܂�̎���n�A����(������)�̗t(��)�������Z��(���n�^�_)�����(���ނ�)��n�A��(����)�ɐ�������Đ�(�ق�)�̉e(����)�������Ă����ށB�|�����ڂɂ���č��E(����)�ɂ��āA���̂����Ɏ�(����)���������A�˂��ДT���ƂĂ�����Ȃ�B�܂���(����)�������A��(����)���Ȃ炵�čՂ��B�ÚF�Ɂ@��̖ʂɂЂ��ł��ނ��邱�Ƃ̉����_��ɂ��n���̂��T�܂��B�kMM063�w����{�����x�S����B���v�O�Nᡈ�(1863)�O���g���^���с@�]�˓��{���ʚ㒚���{�����Ε��q�^���S����v���ɒO���P���q�^���㒬�^���q�咬�������K���v�l�s93�E�t���[�܂�̏��B�s94�I�t

�@

�@���[�̂Â���

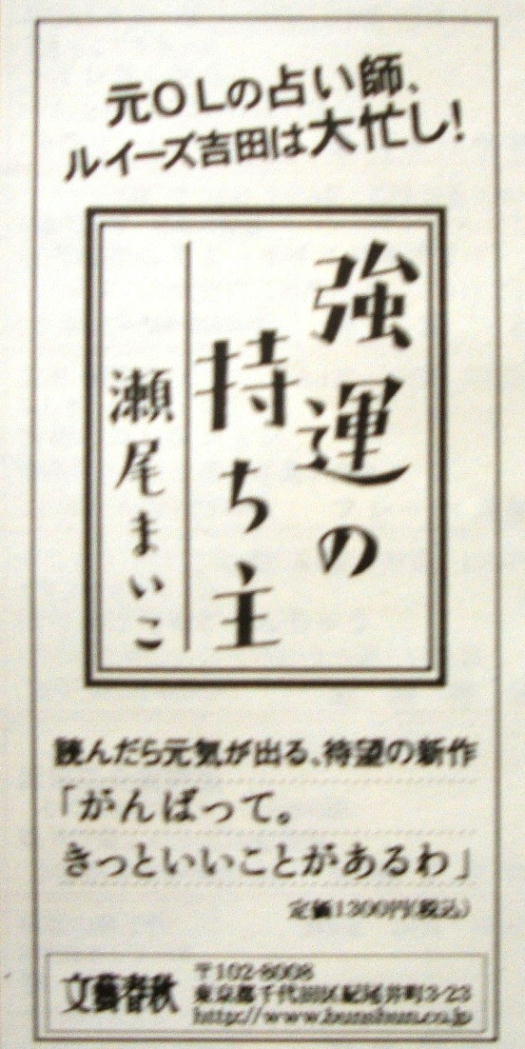

�������������[�Ƃ��ӁB����(����)�D��(���悭����)�̓�(����)����(�����킢)�̖�Ȃ�B�����T����(�͂�)�ƂȂ�ĐD��(���悭����)��n(�킽)���ƂȂ�B�̓�q(�킢�Ȃ�)�Ƃ��ւ鏑(����)�ɏo����B����(������)�����Ȃ���(������)���ƁT�̂֊��̗t�Ɏ��F(������)����(����)�A�|(����)�̗t�ɂ��A���ܐF(������)�̎��������Ď����F(����)��ΎO�N�̓��ɂ��Ȃ炸���ȂӂƂ��ւ肩���B����(������)�ƂĐV����������(����)�ɂ����A������(���Ă���)�Ƃċ�(����)�����������Đ�(�ق�)�Ɏ��(���ނ�)�Ă��̂ꂪ�˂��Ђ������邱�Ɠ��y(���낱��)�E�{��(�ق�Ă�)���������Ȃ�B

�@��(�ق�)�܂��(�Ƀn)�̂Ƃ����т��T�̂ւɂ��Ђ��ӂ�������ɂ�����kMM219�w����{�����i�x(��Ⳍ�)�����(�S)�B��������j��(�V���l�N��)�l

�@

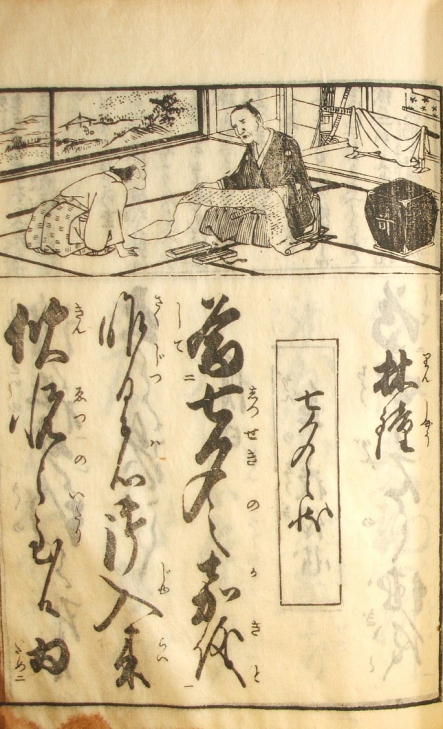

���[(���Ȃ�)�F(����)�Â����kMM068�w���I�S�l���x(�����g�ҕ�(���傫�傤�����炢����))����B�Q�ԏ��с@�����@���q�l

�kMM108�w���I(�킩��)�S�l(�Ђ₭�ɂ�)���(������)�x�m�����P�^�l�G�p���́^���^���n�S����B�����\�N(1813)ᡓяt����ᢍs�^�����O(1856)���C�Ε⍏�B��㏬�ї����q�^�ēc�����G�匳�^ᢍs���拞�s�g�쉮�r���^�Q�ԓ։ꉮ�F���^�����@���q�B��H�Γc�ʎR��×�v�����l

�u���[(���Ȃ�)�̂�炢�v�u���[(���Ȃ�)��(�܂�)�T�a��(����)�v�kMM104�w�����쏗��{�����ꋳ�����x(��Ⳍ�����)���(������)�B�����L�l

�u���[�ՔT���v�u���[�F�����v�kMM105�w�F�勳�P�������q���Ɂx����B�����L�B������S�����������㕺�q�l

�u���[����(���Ȃ��̂�����)�v�kMM107�w�Q��(����)�S�l���(�Ђ₭�ɂ���)�a�̉�(�킩�̂���)�x�m���p�w�l�앶��趘^�n����B�V�ێ��N(1836)���\�����V���^�Éi�O�N(1850)�M�������č��B�����@���ߒ��I���ҏS�^�]�s�@���V�p���`���Bᢍs�����Ő_���O���c���Î��^�ʎl�����{���������^���ƒ������ѐV���q�^�����R�鉮�����q�^�\���X�p�叕�^�Ǒ������{�����ɔ��^�ʚ㒬���{�����Ε��q�B�l

�@

�u���[�V��v�kMM220�w�����^����}������}�����X��S�x�㉺(���V�ɕ��^�E����p���́E�������@�當)�O���B�����Z(1809)�Ȗ��N�J�B�@���ʎR���A�ʕ���B���s�����̍O�@�����ʏ�����������앺�q�^���s�����̍O�@������h�t���O��Z���q��^�Q�؏��с@�S�V�����J�������Ï��^���틴�㒚���ԏ��㕺�q�^櫊������x���A�c�P�������l

�@

�@

�@

�@

2004.07.06�X�V

�u���[�v�̂���

�����@�`�Y

�@

MM004�w�����P�����Ɂx����

�m���[(���ȃo��)�̚F�(�����Â���)�n��꒚

���N(�Ƃ�)���Ƃɂ��ӂƂ͂���ǎ��[�T�ʂ��(��)�̂����̂����Ȃ��肯��

���H(����)�̖�(��)���Ȃ������̂ƃn�ق����̂����݂ʐl�̂��ӂɂ����肯��

�����[�̗�(����)�����Ă��܂̐�܂�Ȃ鎖�̂ӂ��ƂȂ���

������(���Â�)�ɌN������ׂ����[�T�䂫���Ђ̂���n�_�̂��ւɂ�

�����[�̂Ƃ킽��M(�ӂ�)�T�����̗t(��)�ɂ����H�����I(��)�̋ʂÂ�

���H�d�ɂ��ӂ������Ă�V�̐�킽�����߂����T���̂͂�

�����[�̂�����܂܂̂ȃ~������̂�ӂהT���̂Ƃ�n����

�����Ȃ��̂ȃ~���̘I�̋ʂ̂�T�H�̂����肽���ʃn�Ȃ肯��

���H���ւĂ�Ȃ��̂ȃ~������g�t�̂͂����킽�����߂���

�����Ȃ��̂�����̂܂͂��T�낵�Ăӂ��Ȃ��ւ����H�̂͂�

���V�̐삻�̃~�Ȃ��~�n���n�ނƂ����ӂ��n�͂Ă����炵�Ƃ�������

�������������ʂ����ӓV�̐삠�ӂ��n�N�̂ЂƂ�Ȃ�ǂ�

���N���ւďZ(����)�ׂ���ǂ̒r���ɐ���(�ق�����)�̂����������Ȃ�₹��

����(����)�Ƃ����s�߂���Ă����[�̌_(����)��n��������n�T��������

�����̗t�ɂ��ӂƂ�I�⎵�[�T�H�̂��ނ��ɂނ��т��߂���

���悻�ɂ��ɂ܂������킽��V�̂��킳�����������܂ނ��ւӂ�

�����Ё^�_�Ă���Ђ͂���₽�ȃn���T�܂���ɂƂ�̂��炴����

�����[�̘I�T������̋ʂ��Â��H�����Ăނ��т�������

�����[�̂�n���܂̂��n��T����܂��炩�킵���͂Ă������ʂ���

�����܂̐삠�ӂ��قǂȂ����[�̂����ʐF�̈߂�����

���V�̐�܂��͂H�̃~��������Ȃǎ��[�̂����肻�߂���

�����Ќ��Ă��Ȃ��s�����̂��������ނ��т����ʂ鎵�[�̂���

�������H�������ʂ�����⎵�[�̂܂ɂ��Ђ���ЂƖ�Ȃ���

������s���͂��ӂ��ɂ킽�����܂̐쐅�������̘I�̋ʂ͂�

���V�̐�H�������肵�d�̂͂�킽����~���̂͂��ƂȂ���

�����[�̂���ЂƂ��̂ނ����Ȃ��[粂̌��̂܂ނ��֏M

�@

MM066�w���P�����Ɂx

���₵�������������Ȃ������T�̂͂ɂ��ӂƂ�^�_�ɂ��ނ����T����

����(�����)����l�Ƀn���n�����[�̋v(�Ђ�)�����قƂɑ�(�܂�)����������

���n�ƂĂ킩��T�Ƃ��n���܂̐�n(�킽)��ʂ����ɑ�(����)���Ђ��ʂ�

�V�̐��(����)�ӂ����T���d�ƃn����~���̂͂��ɎU(��)��₿�炷��

���s�n���P(���n��)�̂ȃ~�̂������ւ�܂����Ăʂ炷���܂̉H�����

��(��)���d�n���ӂƎv�ւƂ��Ȃ͂��T����T�܂܂̐S��������

�_�肯��S���炫���[�̂Ƃ��ɂЂƂ��Ђ��Ӄn���ӂ��n

��(����)�Ƃ����䂫�߂���Ă��Ȃ͂��̂�����n���ւ���n�̂�������

�V�̉͂��̃~�Ȃ��~�n����ނƂ����ӂ��n�͂Ă����炵�Ƃ��v��

���̂͂ɂ��ӂƂ��₽�Ȃ͂��̂킩��̑��ɂ����邵���

���[�̂��T��̂����n�����Ȃ��܂��Ƃ����ӔT��ӂ���̋�

�ɂ܂Ȃ�Ђ��炫�V�̐삠�ӂ��n�������킽��Ȃ�Ƃ�

���Ȃ͂��̂�����T�܃n���T�낵�Đ��Ȃ��ւ����H�̂͂�

�V�̐삠������~�̂��ւ邳�n�܂��킽���T������(��)����Q(�ȃ~)

�͂���̂��ӂ������炫�V�͈̉��_��̂����~�Ȃ邩��

���Ȃ͂��̑�(����)�̂���������ƃn���n�l�ȃ~�^�_�ɂ��������Ă܂�

��d(�����̂�)�̂Ƀn�̂Ƃ��������ӂ��Ăق����Ђ̋�Ɍ������邩��

���[�̂���ʂ킩��T�ȃ~���ɂ�Ԃ̂�����I��������

�����d�ɂ����Ăӂ͂��n�F(����)�̉H(�͂�)���Ȃ�ӂ邿���肽������

�ւ��āT���Ȃ������߂����R��(��܂ǂ�)�̂ނ�̂͂��ɂق���_(����)���

���܂̐��邹���������ЂƁT���Ɉꂽ�Ђ��܂��܌}(�ނ�)�ЏM(�Ԃ�)

�����T���ɂ����փn��(����)�ӓV�̐�ȂɂƂĂ��������̏o�M��

�ق������ӌN(���~)�����t(���Ƃ�)�̎��(���ނ�)���������Ă�I�̂Ђ��肻�ւ܂�

���T�낵�Ă��͂ȃn�̂�����(����)�̘I�ق���ނ��ӂ̂ق��̎��(���ނ�)��

���Ȃ�Ă�����(����)�n���T���̂��̂��͂����ق��ɂ����Ă�

�����������炷��ق��̎��(���ނ�)�����Ƃ̂ȁT�����n�Ԃ��܂��炷

�����Ђ����v�ӂ₢���Ɏ��[�̎�(��)�ɂ����܂�ʘI�̂�����n

���[�̂ЂƖ�����̂ޖ�(�܂���)�ƂĈ���(�Ђ��ނ�)�ӂ����������ȘI����

���[�̂��ӔT���ӂ����������얾��(����)�n�ȃ~���̂ӂ��ƂȂ�Ȃ�

���������̂�����₩�킷���܂̉͂��ӂ����ꂵ�����n�܂��炵��

��(����)�݂���₩�����܂�����(����)�̗t(��)�ɂ�̂ЂƂ�̂ق����̉_

��H(��������)����(����)�ʂ�����⎵�[�̂܂ɂ����Ђ���ЂƖ鐬���

�������̐�(�ӂ�)�ɂ������v��(�Ђ�����)�̓V�̉͌��ɐ�(����)�ʓ��n�Ȃ�

�v(�Ђ�)�����̓V�T�����̂킽����(����)�N�킽��ȃn�������ւ��Ă�

���܂̐�~���������̂������ɂȂЂ����~��o�Ƃ��n���ɂ���

�Ƃ����Ƃɂ��ӂƃn����Ƃ��Ȃ͂��̂ʂ��̂��������Ȃ��肯��

��������ʌ_��ƃn�v�ӓV�̐삠�ӂ��n�Ƃ��ɂЂƖ�Ȃ�Ƃ�

���܂̐���~�����͂��ɂ킽���͂⎵�[�߂̏H�������܂�

���[�ɂ����鋞�̂����͂ւĂƂ��̔�(��)�Ȃ������n(�킽��)���

���ӂ��n���܂���Ƃ����R������������Ƃ̃~��(�܂�)�킽��ւ�

��g�N�𒆂Ɋu(�ւ���)�Ă��Ќ��܂����̂������v�Ђ�����

���ʂ�n����T���̂ƃn���ӎ������̂߂ʂق������(����)�ނ��

����Ђ߂̂͂��Ȃ���~��Ƃ��d�Ɏ���鎅(����)�̂����ʊ�(�˂�)�Ђ�

���ʂӃ~�����Ӄn�Ђ��Ƃ����(���܂̂��n)���炷���߂��̗L�ƕ�(����)���

����P(�Ђ�)�̈�(�����)�̂����T�H���ɂ��璿(�߂�)���������˂Ă��ʂ�

����(�͂���)�̏H(����)��܂�����ЂƁT���Ɉ�t�̘I�̐����Ђ̂���

�ق��₨���ӂ��~�̌��t�̂����d�̂��Ƃ������������ӂ̎����

�V�̉͂��ӂ��܂Ԃ̂�����������d�̂��Ă���(���T)����

�I����������Ă�ق��̏d�ʂ�ނ���������(���)�̓V�̉H��(�͂����)

�V�̐삩�n��ʂ������v�Ӑ��ɂ�����������₢�܂���������

���n�Ђ˂��Ђ̎��̂����ĂȂٌN�������(�₿��)�̏H�ɂ��ւ�

�ق����n�͂��߂��͂Ăʔ��I�̂ӂ�����������H�ɂ����T

�������̋�n���ɂȂ邤��~�ɂ����Ƀn�ق��̂ӂ����₹�����

���Ȃ͂��̂킩��悢���ɂ��܂���Ƃ��n��Ȃ��Ȃ�ւ��Ȃ�Ђ�

���[�̂��ӔT�킩����������͂�������킽��V�̐�Q

��ӌ��̂������Ђ�������T�날��₳�������̂͂̂��ӂ�n

�����̂����Ђ͂ꂽ�邻����␢�ɂ����T�������␁���

���ւ����̂�����n�H�̂��肽���Ă킷��ʒ�����̋�

�@

MM068�w�����������p���́x���[(���Ȃ�)�F(����)�Â���

���[�̜�(����)�����ēV(����)�̐�(���n)�܂�Ȃ钆(�Ȃ�)�̂ӂƂƂȂ���

�V(����)�̉�(���n)�܂����H(�͂���)�݂̂�������Ȃǎ��[�̂����肻�߂���

��(����)�Ƃ����s(�䂫)�߂���Ă����[�̌_(����)��n�������锼(��n)�̂������

���Ђ����Ă���Ђ����I(����)�o���̂܂���ɂ���̂��炴���

���ȃo���̐S(���T��)�T�����₢���Ȃ�ނ܂��������ӂ̗[(�ӂ�)����̋�(����)

���[�̂����肽���n���߂��肠�ӂ���Ђ̌�(��)�̂�����~���

����䂯�o���ӂ��ɂ킽���V�̐쐅(�~��)������(����)�̘I(��)�̋�(����)�͂�

����(���Â�)�̌N(���~)������ׂ����Ȃ��̂䂫���Ђ̂���n�_(����)�̂��ւɂ�

���[�̂�����܂܂̂Ȃ݂�����T��ӂׂ̂��̂Ƃ�n����

�(����)�̗t(��)�ɂ��ӂƂ�I(��)�⎵�[�T�H(����)�̂��ނ��ɂނ��т��߂���

�N(�Ƃ�)���o(��)�ďZ(����)�ׂ���ǂ̒r��(�����~��)�ɐ���(�ق�����)�̂����������Ȃ�₹��

�V(����)�̉�(���n)�ЂƖ�(��)����̂��ӂ������炫�_��(���~��)�̂���݂Ȃ���

���[�̘I(��)�̂�����̋�(����)���炢���H(����)�����Ăނ��Ђ�������

��H(��������)�̂����ʂ�����⎵�[�̂܂ɂ��Ђ���ЂƂ�Ȃ���

�V(����)�̐�(���n)�H�������肵���Ƃ̂͂�킽����~���̂͂��ƂȂ���

���[�̂킽���t(�ӂ�)�̂����̗t(��)�ɂ����H�����I(��)�T�ʂÂ�

���ȃo���̂�����̂܃n�S(���T��)���Ăӂ��Ȃ��ւ����H�̂͂�(����)

���܂̉�(���n)���ӂ��قǂȂ����[�̂��͂�ʐF(����)�̈�(�����)������

�����T���̂킽����t(�ӂ�)�₽�ȃn���̂��ӂ����ꂵ���V(����)�̐앗(���n����)

�@

���w�a���N�r�W�x�w����a�̑S�W�x�w�V����a�̑S�W�x�w�v�ؘa�̏W�x�Ȃǂ���̈��p�̂����A���̉̂ɂ��Ă��̓T�������ꂼ�꒲�ׂĂ݂Ă݂܂��傤�B