国語史

吾妻鏡

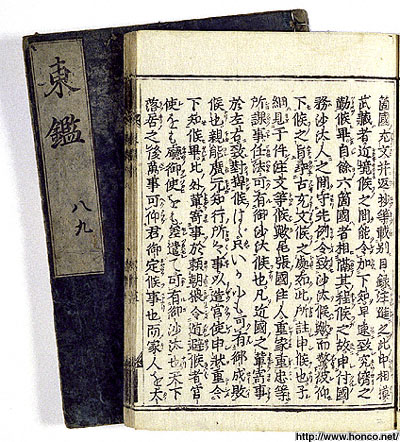

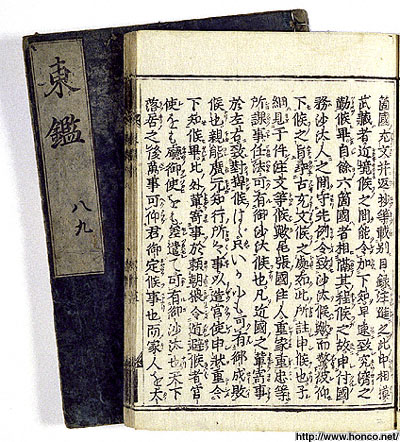

あずまかがみ。東艦とも書く。和風変体漢文。日記編年体史書。【編者】未詳。【諸本】島津家本、北條本、五十二巻、五十一冊。吉川本、五十二巻、五十一冊、巻四十五を欠く。 【成立】文永三(一二六六)年七月。 【内容】治承4年(1180)4月の頼朝挙兵から、文永3年(1266)7月の前将軍宗尊親王の帰京までの87年間にわたる鎌倉幕府の事跡を編年日記体に記録した史書。鎌倉幕府や鎌倉武士団、京都朝廷との関係、天変地異に至るまで當時の ことを知る上で貴重な資料となっている。【識語】【所蔵】原本はないが寛永三年版が国立公文書館にある。 【影印】寛永版影印、汲古書院発刊。 【後世の作品への影響】これ以後の史書にも踏襲されるところが多い。 【公開状況】原本

吾妻鑑。データ資料。

南総里見八犬伝

なんそうさとみはっけんでん。全九輯巻。九十八巻。百八十回。百六冊。読本。 【内容】戦国時代安房の地を活躍の本拠地とした房総里見氏の十代の歴史を題材に、創作した長篇伝奇小説。勧善懲悪、因果応報を命題とした物語。【成立】文化十一(一八一四)年〜天保十二(一八四一)年 。 【作者】滝沢馬琴。【識語】最終巻に死期を予感した著者の肖像が歌川国貞の筆で収められている【所蔵】国会図書館に手沢本があり早稲田大学図書館、都立中央図書館、天理図書館にも所蔵されている。【翻刻】「南総里見八犬伝」 岩波文庫 (曲亭馬琴 作・小池藤五郎 校訂) 【後世の作品への影響】曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」が生み出した世界。それは馬琴にとどまらず様々な作品を生み出した。それは紙媒体を超え視覚的メディアである歌舞伎や映画にまでなった【公開状況】

南総里見八犬伝