(京都大学附属図書館本) 京都文化年表

(京都大学附属図書館本) 京都文化年表

2001.09.18

20、 『方丈記』小さな巨編。[114頁]。

中世⇒「四畳半の庵の中で」「孤独な偏屈者」「二十三枚の証言」

「四畳半の庵の中で」

人間だれしも世の中に嫌気がさすということはあるが、世を捨てることのできた人はきわめて少ない。古くは行基や空也から、西行、円空、木喰上人を経て、比較的新しいところでは種田山頭火や尾崎放哉といった人々が“世捨て人”の系列に入るだろう。

ところで、私の切り抜き資料には、現代でも古典的な世捨て人の伝統いまだ廃れずという例が、三つほどある。第一は、もう故人かも知れぬが、山梨県大月市の高畑山に棲む老人で、昭和十八年愛妻に先立たれたうえ長男に戦死され、いらい三十年間、標高八百メートルの深山に隠れ棲んだ。長髪に白衣というスタイルは、いにしえの仙人そのままという。

第二は、秋田県のある町に、殺人犯人の濡れ衣を着せられ、無実とわかるまでの二十五年間、一人で洞穴生活を送った老人がいた。昭和十六年ごろから穴のなかにムシロを敷き、木の実を食べたり、町へ出て物乞いをしながら生活したという。

もう一人は、那覇から約百㌔の国頭郡は西銘山の原生林に、十八年間棲みついている老人である。ヤマガメ一匹、ネコ二匹、それに珍鳥ノグチゲラ(北方系のキツツキ)だけを友として生活している。水は五右衛門釜に雨水を貯め、夜はランプのあかりですごしているそうだ。

ほかにも例があるのかもしれないが、自然破壊で仙人たちの環境もだいぶきびしいものになりつつある。沖縄の仙人の場合も、最近すぐ近くの山林が東京の製紙会社により伐採されて丸坊主となり、彼の隠れ住む山にも土地ブローカーがひっきりなしに足をふみいれてくるという。

――『方丈記』の作者鴨長明の生きた鎌倉時代には、世捨ての志さえあれば、そのへんに適当な山がごろごろ転がっていたような気がする。彼は六十歳のとき、現在京都市伏見区にある日野の山中に方丈、すなわち四畳半の庵を設けた。木材はかけがねでとめるだけにし、場所が気にいらなければ、すぐよそへ移り住めるようにした。南に竹の簀子を敷き、西に閼伽棚(仏に供える水を置く棚)をつくり、北に阿弥陀如来の絵をかかげ、法華経を置いた。

「孤独な偏屈者」

生活はむろん質素の極みである。ふとんがわりにわらびの穂先を敷き、木の実やこけもも、山芋、せりなどを常食とした。

「もし夜靜かなれば、窗の月に古人を忍び、猿(ましら)の聲に袖をうるほす。叢の螢は遠く眞木の島の篝火にまがひ、曉の雨は自ら木の葉吹く嵐に似たり。山鳥のほろほろと鳴くを聞きても、父か母かと疑ひ、峯のかせぎ(鹿)の近く馴れたるにつけても、世にとほざかる程を知る」

だが、こうした絶対の孤独境とうらはらに、風流閑雅の心境がある。春は藤の花が草菴の周囲に紫の雲のように咲き匂い、夏はホトトギスの声、秋はひぐらしの声が耳を楽しませる。興が向けば、松の響きに合わせて、琴で秋風楽を奏で、歌を詠じて心のゆくまでに時をすごすのであった。

世を捨てたということは、濁悪(じょくあく)の世を捨てたということであって、逆にいえば、人間にふさわしい自由で静謐(せいひつ)な生き方への憧(あこが)れは、ひときわ強いはずなのである。単に浮世のわずらわしさを逃れたいという安易な発想では、このような孤独と日常の不便には耐えきれない。そうではなくて、現実の社会のなかで深い失望と人間不信の念を抱いたものが、怒りをバネとしてより広い大きな世界のなかにとびこむというのが、真の世捨てであり、脱俗であろう。

京都の鴨神社の神官を父として生まれた長明は、出世欲に富んだ俗物でである反面、容易に人を許さない理想家肌の人間であった。十八、九歳のころが父に死に、てっきりそのあとがまに坐れると思っていたのが、案に相違して周囲から妨害され、エリート・コースから疎外されてしまう。孤児で偏屈者だからというのが理由だった。

青春期と働き盛りを独身のまま無為のうちにすごし、四十六歳のとき後鳥羽院にひろわれて和歌所の寄人(よりうど)の末席に加えられ、大喜びしたこともあったが、何度か訪れた神官採用のチャンスはそのたびごとにつぶされ、ついに出家してしまう。

個人的な理由ばかりではない。彼は生まれた早々から保元・平治の乱、平家の盛衰、鎌倉幕府の興隆と老廃といった現象を、つくづく身をもって体験し、世の無常を悟らされていたのである。

「行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しく止まる事なし。世の中にある人と住家と、またかくの如し」

京を数次にわたって襲った大火、飢饉(ききん)、疫病、大地震。そのたびに彼は死屍(し)累々たる光景と、そのあとにくる安ピカの繁栄、再び災害による破壊の繰り返しを目撃させられた。これを救う政治は無きに等しく、おのれの理想を発揮する機会もない。「すべて世のありにくきこと、わが身とすみかとの、はかなくあだなる樣かくのごとし」――かくて脱俗という心境にいたるプロセスは、不安の現代に住むわれわれにも理解されぬことはない。

「二十三枚の証言」

風流閑雅といえば、浮世のきずなを断ちきれぬ俗人には憧憬(どうけい)とともに、いい気なものだという感慨も浮ぶ。長明はこれを予期していたのだろう。結びの一段で、悟りの境地を設けながら、ついに悟りきれぬ人間存在の悲しみを綴る。

「そもそも一期の月影傾きて、餘算よさん山の端に近し。忽ちに三途の闇に向はむ時、何のわざをかかこたむとする」。閑居のたのしみなどは、どうでもよい。仏の教えは、何事にも執着するなかれということでなかったか。自分は外見こそ聖人に似ているが、心は濁りに染まっており、煩悩に狂っているのではなかろうか。このようにわが身に問いかけるのだが、答えは一言もない。やむなく、心ならずもの念仏を二三べん唱えてやめてしまった……。

『方丈記』は、八頭(やまた)の大蛇(おろち)のように、じつにその尾に宝剣をひそめていると、佐藤春夫は評したが、この一段、志を得ずに死期を迎える老人の心境に身を置いて読めば、痛切さがよくわかる。

自分のようなものでも、生きていたという証しをのこしたい。しょせん徒労の人生であったとしても、たしかにこの世に存在したのだ。建暦二年(一二一二)、深山にも春のいぶきがたちこめる旧暦三月の末、彼は粗末な机の前に坐って、一気に書いた。原稿用紙にしてわずか二十三枚だが、世界の文学にも類例のない“巨編”である。

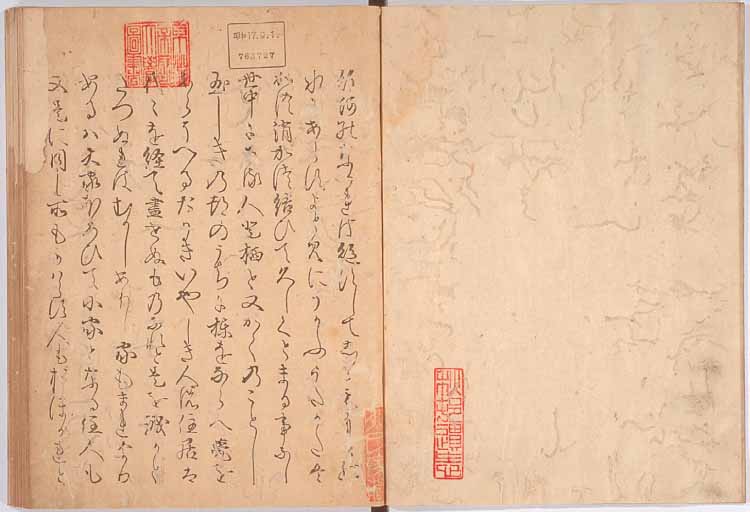

京都府船井郡にある大福光寺には、長明自筆の奥書のある卷子本(巻物)が伝わっている。現在は、京都国立博物館に寄託されているが、卷子本で、幅二十八・一㎝、長さ四㍍九十一㎝四㎜。十一枚の楮紙をつなぎ合わせたものである。奥書に「右一卷者鴨長明自筆也、云云」という寛元二年の添書があるが、学界ではその真偽をめぐって説が分かれている。しかし、鎌倉中期を降らない、最も信頼の置ける伝本という点では一致している。カタカナに漢字まじりの暢達な筆致である。

『方丈記』は、明治時代から海外にも知られた。夏目漱石と南方熊楠による英訳のおかげである。漱石の訳は彼が二十五歳のときのもので、多少かたいところが目につくが、熊楠の場合は原典の複雑微妙なニュアンスと古雅な味わいを再現した名訳だ。彼はこの訳文に『十二世紀における日本のソロー』という題をつけ、英国の学者ディキンズとの共訳として一九〇五年(明治三十八)に発表したが、のちに南方の名は削られてしまった。しかし、彼はこのことあるを予期して、文中のちょっと目につかぬところに、自分が訳者であることを明記しておいたという。

それがどの箇所であるか、はっきりしないが、彼のイニシャアルが入っているとしか考えられない。とすれば、文中dy kunown……というところがあり、M・Kという頭文字をひろうことができる。彼は自分の名をローマ字で綴るのに、日本流の姓・名の順で記した。《英訳『方丈記』》

いかにも奇人学者らしい挿(そう)話である。

《関連資料》方丈記が見た地獄―今なぜ方丈記なのか―。その2 方丈記 鴨長明と「方丈記」ドナルド・キーン「日本語と私」 荒木 浩「心」の分節 千夜千冊

鴨長明(かもの ながあきら)通称:菊太夫(きくだゆう)仁平三年(1153)?久寿二年(1155)。父、長継は京都賀茂御祖(かものみおや)神社の正禰宣(しょうねぎ)[=神職全員を統率する高い地位]兄長守と少年時代を祖母の家で過ごす。この時期に中原有安に琵琶を、源俊頼の子俊恵に和歌を習う。長明(次男)はゆくゆくはこの祖母の家を継ぐことなっていたが、承安三年(1173)頃とされるが父がわずか三十五歳で他界、長明十九歳、第一の挫折。そのに詞書(ことばがき)にの和歌には「父身まかりて あくる年、花みて よめる春しあれば ことしも花は 咲きにけり 散るを をしみし ひとは いづらは」と去年死んだ父を、花をみて回想している。父という後ろ盾を失って祖母の家さえも継げなくなるほど心が弱くなっていた。しかし、歌人としてはかなり高い評価をえていた。『鴨長明集』(1182)、『月詣集』(1182)、『伊勢記』(1186)。しかし、人生いいことばかりではなく、ここでは余り説明できませんが、いろいろ問題にぶつかり挫折感を味わい、出家をする、法号を「蓮胤」(れんいん)という。承元二年、長明五十四歳頃、日野の外山に方丈の庵かまえ移り住む、しかし仏道修行も徹し切れなかったようである。反対にこの地で『無名抄』『方丈記』『発心集』が執筆された。《古典文学の章より》