20010.04.17入力~2003.10.26更新

1、太古のロマン『古事記』 [17頁]

古代⇒「吾と汝と天の下」「日本神話の独創性」「原稿用紙六十枚の原典」

「吾と汝と天の下」

聖書の一節をもじって、<はじめに伏字あり>といおうか、戦時中、私が国民学校三年のときに読んだ子ども向きの『古事記』は、伏字だらけのチンプンカンプンだった。

「『あなたは……どちらが可愛いか』

『それは……ほうが可愛うございます』

すると王は用意した……にわたして、

『もしお前が……可愛いと思うなら、どう……、……お寝って入らっしゃるところを……くれ。そして二人でいつまでも、……ようではないか』と言って、無理やりに……を説き伏せてしまいました」

じつはこれ鈴木三重吉の代表作『古事記物語』の一節で、大正九年の初版は完本だが、昭和三年版の円本に収録されたものは、以上のような伏字だらけなのだ。いま読みかえしてみても何か淫靡な感じがして、子どもの私があらぬ想像をかきたてられたのも当然という気がする。考えてみると、これは私の最初の“伏字体験”でもあったようだ。というのは、突如として大量の伏字が現われるこの章には、」よりにもよって「唖の皇子」という標題がついていたため、「……」の個所が言語障害でも意味するのかと、さんざん首をひねった記憶があるからだ。

……のっけから妙な話になったが、この部分は『古事記』のなかでもとりわけ悲劇的な印象を与える沙本毘売(さほひめ)の物語である。垂仁天皇の皇妃で、兄を沙本毘古(さほひこ)といった。あるときその兄から「夫と兄と孰(いず)れか愛しき」と問われたが、本人を前にしているので「兄ぞ愛しき」と答えたところ、「汝(いまし)寔(まこと)に我を愛しと思はば、吾と汝と天の下治らさむ」ともちかけられ、「この小刀を以ちて、天皇の寝たまふを刺し殺せ」と命令された―。

これで例の伏字は難なく埋まったわけだが、私がこの一節の真相を知ったのは戦後も十何年」かを経て、ようやく“古事記アレルギー”が解消したころだった。そのころは現在のように、古代史をミステリー的興味で読む風潮はまだなかったが、ことは大和朝廷の全国制覇を覆さんとする大陰謀事件とあって、大いに興味を唆(そそ)られたものである。

「日本神話の独創性」

荒筋はこうだ。皇妃はやはり女の弱さ、イザという段になって心が臆し、天皇を刺すことができぬばかりか、一切を告白してしまう。沙本毘古は天皇の軍勢に攻められ、稲城(稲をおさめる倉)に立てこもって絶望的な防戦をすることになる。沙本毘売はそうした兄が可哀そうになり、懐妊中の身でありながら宮殿を抜け出して兄のいる稲城に入ってしまう。まもなく男子を出産したので天皇に使者を立て、「わが子を皇子として扱うならさしあげる」といわせた。天皇は寵愛する妃のいる城を攻めたくはないので、「子どもといっしょに、皇妃もさらってこい」と、足の早い兵士に命じる。

クーデターの失敗に皇妃の苦悩がからみ、物語は緊迫の度を加えるが、こんなところにひょっこりメルヘン調が現われるのが、『古事記』のおもしろさだ。皇后は天皇の考えを読みとり、髪をそり落してそれを頭の上に乗せ、腕飾りを腐蝕(ふしよく)させて手に巻きつけ、衣を酒に浸してボロボロにしておく。そうしてから皇子を抱いて城外に出ると、使者たちは待ってましたと皇子を受けとったあと、皇妃をもさらっていこうとするが、どこをつかんでもスルリと逃げられてしまう。

けっきょく皇妃は兄の戦死とともに自殺し、生まれた皇子は生れながらの唖(おし)であったという話である。いわば古代の国盗り物語の一節だが、かりに垂仁天皇の父崇神天皇が九州に上陸した騎馬民族」であるという説をとりいれると、背景はグーンと大きくなる。沙本毘古は、崇神天皇にはじまる天下統一事業を阻まんとする出雲(いずも)族の代表である。彼は大和を蹂躙(じゆうりん)する異民族の跋扈(ばつこ)を許しがたしとして、乾坤一擲(けんこんいつてき)のクーデターを計画したのだ。沙本毘売の双肩には、そのような部族の要請あるいは血縁的な圧力がかけられたのだった―ということになろう。

もっとも、『古事記』の人間描写は、そうした義理人情や無常感といったものとはまったく無縁である。同じエピソードを『日本書紀』のそれに見ると、沙本毘古が妹を説得することばは「容色をもって寵愛されるのは、それが衰えれば捨てられてしまうことだ」などという世俗的な調子であり、沙本毘売が死ぬときにも「兄の城に逃げたのは、そうすれば兄の罪も許されるかと思ったからです」などと、後の後悔先に立たず式のセリフをいわせている。しかも結末は子どもまで焼死してしまうのである。

史実がどうだったかはわからない。しかし、この種の人情劇的センスでは、スケールの大きな人間悲劇は描かれない。子どもを殺してしまう結末も、私には「謀反人の血筋は断罪」というように聞こえる。『古事記』の作者が行なったように、唖の皇子」として一族の怨念をシンボライズさせたほうが、伝承効果という点からみてもはるかにすぐれているのではないか。

稗田阿礼(女性説)が有力」である)という語部の口碑伝承に多くを頼った『古事記』は、それまでの長い語り伝えのあいだに史実こそ大まかになってしまったが、かえってそこに想像力」の働く余地」が生れたように思われる。そのいい例が天地開びゃくの神話だが、現代風にいえば、ガス状星雲から生れた天体が、宇宙の母胎の中をフワリフワリと漂っている状態が想像される。混沌(こんとん)とした大地に、ニョッキリ鮮やかな新芽色の葦(あし)が天に向って突き出てくる。壮大、厳粛かつユーモラスではないか。中国神話の影響が濃いといわれるが、葦牙(あしかび)は日本人」の独創である。

「原稿用紙六十枚の原典」

さらに外国の神話の多くが、一個の創造者によって万物が形づくられるという性格をもっているのに対し、日本神話では自然発生的に生命が生れ、男女一対の神が生殖によって国土をつくるという点が変わっている。

「我が身は、成り成りて成り余れる処(ところ)一処あり。故(かれ)、此(こ)の吾が身の成り余れる処を以ちて、汝(な)が身の成り合はざる処に刺し塞(ふた)ぎて、国土(くに)を生み成さむと以為(おも)ふ」「然(しか)善(よ)けむ」という伊邪那岐(いざなき)、伊邪那美(いざなみ)両神のまことにイキの合った掛合いは、その素朴な表現とともに西欧の神話には類例がない。これも古代中国の性典『洞玄子』の表現を借りたいといわれるが、生命の躍動感とポテンツの表現は、単なる性典の比ではない。

古代人の平均寿命は二十歳だったという。そうした有限というにはあまりにも短い人間の生命の中に、遠い遠いむかし、それこそ日本列島がアジア大陸と地続きであったころからの悠々たる時の流れが映し出され、それが無意識の記憶として連綿と伝えられたということは、私たちをある種の感動に誘わずにはおかない。

ただし、『古事記』は大和朝廷の正当性をしめすために編纂(へんさん)されたので、そうした日本人のもっていた伝承のすべてが盛り込まれているとはいいがたい。和銅五年(七一二)完成の勅撰(ちよくせん)書である。編者代表は太安万侶(おおのやすまろ)、記述の材料として宮廷の語り部の口碑伝承のほかに、皇室や各氏族の記録を用い、帰化人が中国古典を参照しながら書き上げた。原文は漢文で、今日の四百字詰原稿用紙に換算すれば六十枚足らずだが(『日本書紀』は約一千二百枚)、もとの数は上中下三巻の巻子(かんす)本(巻物)か、経書のスタイルであったろう。勅撰書というからには、表装などもさぞ豪華なもので、当時のことだから本文用紙に白麻紙などを用いたかとも思われるが、残念ながら伝わったのは写本である。

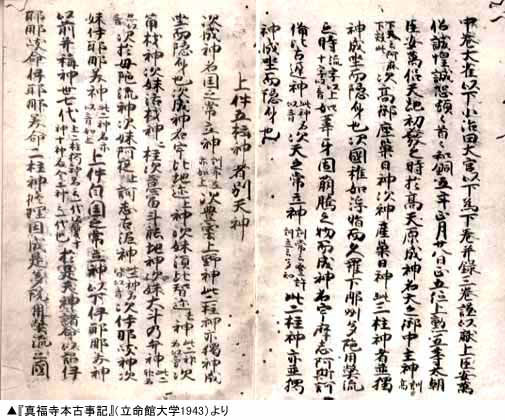

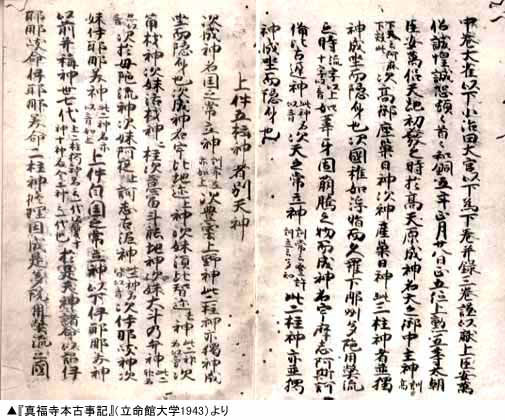

最古の写本は、名古屋市中区大須二丁目の宝生院(北野真福寺)に伝わるもので、建徳二年(一三七一)および文中元年(一三七二)に賢瑜(ケンユ)という僧が書写した。上中下三冊、大きさ縦二三・三㎝×横一四・七㎝、粘葉装(デツチョウソウ:二つ折の紙の外側に糊をつけたものを貼り重ねていく装本方式)で、紙数は上巻四十四枚、中巻五十枚、下巻三十六枚であり、昭和二十六年国宝に指定された。江戸時代には本居宣長(もとおりのりなが)が三十四年を費やして全文の注釈書をつくった。最初の印刷本(板本)は寛永二十一年(一六四四)に刊行されている。

長い歴史の中で、『古事記』は史書、神典、伝説物語など、さまざまな扱いをうけてきたが、結局は永遠の人間像を描いたロマンという見方がいちばん正しいのではあるまいか。そこにこそ、この書物が<一冊の書物>として、長いあいだ人々を魅惑しつづけてきた秘密があるといえるだろう。

[補遺]

ようこそ宣長ワールドへ(宣長電子データの会2001) 宣長資料(文庫紹介)