三内丸山遺跡ギャラリ 2012年11月11日撮影

|

三内丸山遺跡は、今から約5500年前〜4000年前の縄文時代の集落跡。 約1500年間も定住生活が営まれていた。 |

|

|

遺跡の航空写真 人口の半分は子どもなので、おそらく200人以上は住んでいた可能性が高い[1]。 |

|

|

大型竪穴住居跡と 大型掘立柱建物跡(左後方)に 建物を復元 |

|

|

大型竪穴住居(復元)の裏側。 長さ約32メートル、幅約10メートル。 |

|

|

大型竪穴住居(復元)の内部。 集会所、共同作業所、共同住宅などの説がある。 |

|

|

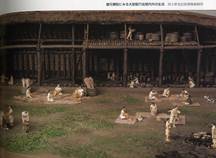

大型竪穴住居の外での活動の想像図 共同作業や分担した作業、土器作り、道具作り、食料の加工、木材などの搬入や加工、編み物、清掃、住居や工具の修理などが日々行われていたことでしょう[2]。 |

|

|

掘立柱建物(復元) 大人の墓の近くにあるので(倉庫よりも)祭祀の場だったと推定されている。 |

|

|

大型掘立柱建物(復元)。 高さは約20m。ナラの大木はロシアから輸入。 上からは北上湾や北海道も見える。 |

|

|

大型掘立柱建物跡の6個の穴。それぞれにナラ木の一部が残されていた。 こことは別の場所に建物は復元された。 |

|

|

同前。 柱間は4.2m、柱穴の径は2.2m、深さは2m [3]。 |

|

|

大型掘立柱建物跡の6個の穴に残されていたナラの木の実物。 |

|

|

同上の背面。 径は1m弱、柱の周囲は焦がされていて、下面は刃先が丸い石斧で削られている[4]。 |

|

|

竪穴住居の骨組みの復元。 ミュージアムの中で。 |

|

|

石槍(いしやり) |

|

|

石鏃(せきぞく;石の矢先) |

|

|

骨角牙製の釣針。 現在と同様な形状にすることが生産的であることが3000年以上前に知られていた。 |

|

|

石製アクセサリ。 右上にヒスイの玉。 自分をモノで装飾するとは、自己意識があったことの証拠。 |

|

|

石製アクセサリには耳飾りも。 |

|

|

三内丸山の石器の一部は北海道からも運ばれた。海峡をはさんだ文化圏が形成されていた。 |

|

|

北海道から運ばれた黒曜石の石器 |

|

|

北海道、長野、新潟、山形から黒曜石の石器が運ばれた。 |

|

|

ヒスイの玉は新潟から運ばれた。 |

|

|

縄文式土器(復元)の時代ごとの変遷。 |

|

|

煮炊きに使われた土器の痕跡の説明。 外側の下部に赤焼け、上部にスス、内側の中間に〔こげたものの〕こびり付きが痕跡になる。 |

|

|

漆塗りの〔木製の〕鉢の破片。 |

|

|

|

|