9日正午~10日正午

1時間毎の

ストップモーションに

設定してあります。

画像の左上に時刻表示あり。

注意深くみて欲しいのは、

①活発な雨雲の形状

②個々の雨雲の動き

③激しい雨が降った地域

特に9日夕方以降について

群馬県と栃木県を比較しつつ

眺めてみると良いでしょう。

常総水害(平成27年9月関東・東北豪雨)

2015年9月10日0時20分。栃木県に「大雨特別警報」が発表されました。栃木県を中心に記録的な豪雨となり、茨城県常総市では、鬼怒川が決壊して、大規模な水害が発生しています。

決壊地点の動画はこちら(国土地理院ドローン撮影)

まずは雨雲の動きから振り返ってみます。

|

気象レーダー 9日正午~10日正午 1時間毎の ストップモーションに 設定してあります。 画像の左上に時刻表示あり。 注意深くみて欲しいのは、 ①活発な雨雲の形状 ②個々の雨雲の動き ③激しい雨が降った地域 特に9日夕方以降について 群馬県と栃木県を比較しつつ 眺めてみると良いでしょう。 |

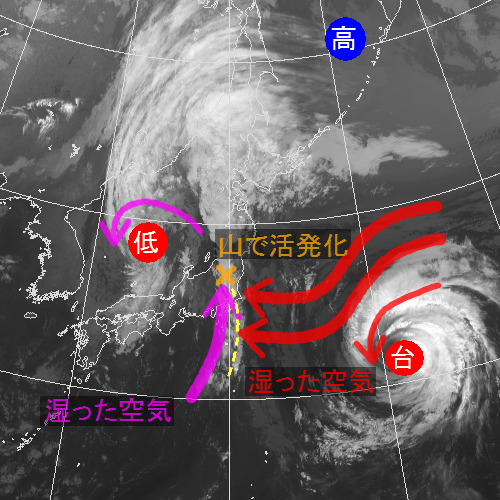

天気図で大雨の原因を考えてみます。

|

| 栃木県内で雨脚が強まっていたときの天気図です。 台風18号が愛知県に上陸したのち日本海に抜け、 温帯低気圧にかわりました。 東海上の台風17号は、関東の東を北上すると予想されていました。 この天気図から栃木県の大雨を読み取ることができますか? 難しいと思います。 天気図だけで、説明できるほど単純な状況じゃなかったようです。 台風は大雨の原因になりますが、台風の中心ばかりみていても 原因はつかめません。 |

雲の様子をみると少し原因が見えてくるかも。

|

| 2015年9月10日3時の気象衛星赤外画像 台風は湿った空気の集まりです。 その湿った空気が活発な雨雲を作ります。 愛知県に上陸した台風18号は、西日本から関東にかけて、 湿った空気を持ち込みました。 台風は温帯低気圧に変わっても 引き続き関東に湿った空気が流れ込んでいました。 東海上の台風17号は、日本から離れてはいましたが、 その外側をまわる湿った空気が送りこまれるようになりました。 二つの湿った空気がぶつかって 南北に帯状の雲域が形成されました。 雲の帯は東西方向には動かず、 湿った南風が山にぶつかって、 さらに雨雲を活発化させました。 このとき、日本列島上空の偏西風は南北に大きく蛇行しており、 低気圧や高気圧の配置が大きく変わらない パターンになっていました。 雲の帯は、東西方向に動かず、 関東にかかったままの状態となりました。 |

重なった悪条件は、

①台風18号が湿った空気を持ち込んだ

②台風17号と北方の高気圧の間で湿った空気が送り込まれた。

③二つの湿った空気がぶつかって、南北に帯状の雲域、線状の降水帯が形成された

④南北の帯状の雲域、線状の降水帯と鬼怒川の流域が重なった

⑤上空の偏西風が南北蛇行していて、帯状の雲域、線状の降水帯が東西に動かなかった

⑥山にぶつかった湿った空気は、さらに上昇気流を強め、雨雲を活発化させた