張力により

上盤(うわばん)がずり落ちる

圧縮力により、

上盤がせりあがる

断層による地震

プレート境界の周辺では、「ひずみ」がたまっているわけで、多くの活断層があります。

地形から断層を把握できる場所もあり、地震が起これば地下の断層が明らかになる場合もあります。

分厚い堆積物に覆われて、まだ良くわからない活断層もあるはずです。

しょっちゅうズレて、地震を頻発する活断層もあれば、

数千年とか数万年という長い周期でズレるものもあります。

いつズレるかを予想するのは困難です。これがわかれば地震予知ができるのですが...

|

|

| 正断層 張力により 上盤(うわばん)がずり落ちる |

逆断層 圧縮力により、 上盤がせりあがる |

|

|

| 右ずれ断層 他方の地盤が右へずれる |

左ずれ断層 他方の地盤が左へずれる |

断層は英語で"fault"といいます。テニスのサーブを失敗したときと同じです。

イギリスの鉱夫が、石炭を掘り進んでいたときに、断層のところで、

石炭の層がわからなくなってしまうことがあり、それを"fault"と呼んでいたことに由来するようです。

2018年北海道胆振東部地震

|

2018年9月6日未明、北海道の胆振地方を震源とする地震がありました。 *「胆振」は、地理学科学生ならば読めた方がよいと思います。 大きな都市は室蘭と苫小牧(主産業はわかる?)行楽地は「登別温泉」「洞爺湖」が有名かな。 有珠、樽前など活火山もある。夏は涼しい。 冬の雪は北海道では少ない方で、海沿いなら厳寒という程ではありません。 新千歳空港から近いので、レンタカーを借りて回るのが良いです。 下の地図は、初期画面では地震直後の速報。 揺れの中心と震央が一致していないことがわかります。 マウスを重ねると、後から入電した震度のデータも表示されます。 札幌市内でも震度6弱の場所があったことがあとからわかりました。 |

余震震源域

|

|

|

9月6日〜10日の余震の震央は、南北30km、東西5km、厚真町東部とむかわ町西部に分布しています(M2.0以上)。 これまでの研究で知られていた。石狩低地東縁断層帯に近いものの、未知の活断層がずれた可能性が高いとみられます。 余震域は、熊本地震より小規模です。気象庁は複数の活断層のグループを「断層帯」という言葉で表現しています。 産業総合技術研究所は、個々の活断層を「活動セグメント(behavioral segment)」と呼び、データベースを公開しています。 空間スケールのとらえ方に違いがありますが、起震断層を考える場合、本質的には大きな違いはありません。 |

|

|

【KML】デスクトップにダウンロードして、地理院地図などにドロップするだけ 産総研活断層DB 馬追BS 野幌BS 勇払BS 軽米BS 気象庁震源分布 こちら 推計震度分布・被害状況 |

|

【安平町被害写真】

|

安平町(あびらちょう)では、追分、早来の2か所の観測点で震度6強となりました。 写真は、駒大地理学科「地理学特講E」2021年度履修者のMarbleさんによるものです。 |

|

|

| 本棚から本が「飛び出した」 | 食器が散乱・破損、冷蔵庫が「歩いた」様子。(地震翌朝) |

|

|

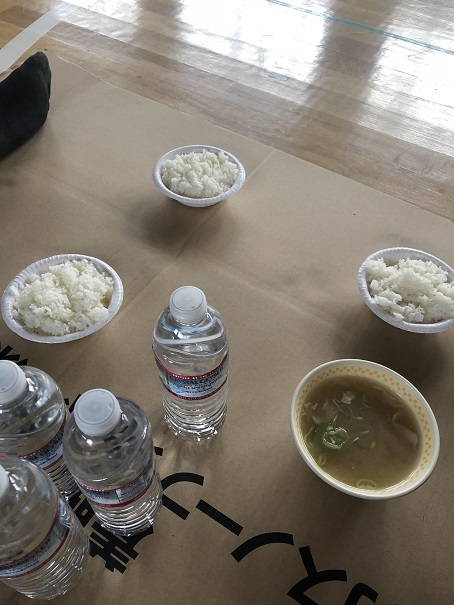

| 避難所の食事(自衛隊配給・地震当日) | スーパーの様子(地震3日後) |

北海道大停電

|

地震の大きな揺れ(苫小牧:震度5強)により、震源に近い苫東厚真火力発電所の3基の発電機(合計165万KW)が停止しました。地震発生当時、道内の電力需要は約310万kWとみられます。電力の約半分が突然失われたため、需給バランスが大きく崩れ、周波数を安定させることが難しくなりました。周波数の不安定化により引き起こされるタービン損傷等を防ぐために、遮断機が作動し、連鎖反応的に停電域が広がりました。結果として離島以外の北海道全道が停電する事態となりました。ひとつの電力会社のほぼ全域が停電する事例は日本では初めてのことです。 送電線の電力は、三相交流となっていて、すべての発電所は、正確に同期させて発電しています。今回の大停電のわかりやすい説明として、「運動会のムカデ競争」や「お祭りの御神輿」に例えた説明がされますが、位相をそろえないと、転倒する危険があるわけです。今回は半分の力を担っていた苫東厚真が突然タウンしたので、 一気にバランスが崩れたことになります。 北海道の主な発電所と送電線網の地図を作りました。水力発電所は山間部にあります。火力発電所は多くが海沿いにあります。電力を消費するのは札幌や旭川などの大都市ですから、発電所と大都市との間が複数の送電線で結ばれています。 水力発電所は、道内に56か所ありますが、地図には3万KW以上の12か所を示しました。京極発電所は揚水式で1号・2号ともに20万KWの発電能力があります。火力発電所は離島を除くと7か所を地図にすべて示しました。苫東厚真・砂川・奈井江は石炭火力、苫小牧・伊達・知内は、石油火力です。音別は軽油を燃やしてガスタービンを回しています。多くが臨海部にありますが、砂川・奈井江は石狩川沿いにあります。泊原子力発電所は、原子力規制員会の再審査中で、運転は休止しており、原子炉内に核燃料はありませんでした。核燃料プールの冷却は、外部電源が復旧するまで、非常用のディーゼル発電機で行われました(約10時間後に復旧)。地熱発電所は、道南森町の濁川カルデラにあり、出力は2.5万KWです。 |

|

| 背景図は、国土地理院250mDEMを使用し、カシミール3Dで作画。日高南方の海上上空から俯瞰70度、高さ強調3倍。地理院地図やグーグルアースを利用して、発電所の位置や送電線網を確認しよう! |

|

上図の発電所の位置を示したKMLファイルは(こちら) 日高山脈にある「奥新冠」「新冠」「高見」「静内」の立地環境を眺めてみよう。揚水式発電の「京極」も確認してみよう。地熱発電の「森」も火山地形をみてみよう。「砂川」「奈井江」など古い火力発電所がどうして石狩平野北部にあるのでしょう?「苫東厚真」「苫小牧」などの火力発電所がどうして臨海部にあるのでしょう? |

|

上図の送電線網のKMLファイルは(こちら) 地理院地図の送電線をなぞって作成した(大変でした)。漏れがあるかもしれませんがご容赦を。送電線は「複線」になっているところが多いです。送電線が多数集まるところに大きな変電所(開閉所)があります。また、都市の郊外にも必ず変電所があります。 |

撮影は7日6時30分頃、平井尚志氏による

|

|

|

| 札幌市営地下鉄東豊線東区役所駅。、7日朝の段階では、運転見合わせであった。7日14時以降に順次運転を再開したが、節電対策のため、日中の運転本数を減らしている。(9月11日記) | 写真中央の歩行者用信号が消灯したままとなっている。停電は道路交通にも影響を及ぼす。6日と7日は札幌市のすべての公立学校が休校。道内でも9割の学校が休校となった。 | 地震の為、翌日朝には営業を休止したセブンイレブン。コンビニエンスストアは、災害時でも営業をする店舗が多いが、停電が長引くと、冷蔵・冷凍設備が使えす、従業員の確保も難しくなる。 |

|

地震による札幌市内の直接的な被害としては、東部の清田区で、液状化と埋設水道管損傷により、住宅被害が出ましたが、中心市街においては、構造物の被害はほとんど発生しませんでした。 停電による影響が大きかったとみられます。札幌市内は、地震後すぐに停電となり、固定電話は使えなくなりました。スマートフォンなどLTE通信も繋がりにくい状況で、詳細な情報を入手するのが困難になりました。旧来型携帯電話での通話はできたようですが、充電ができない状況なので、24時間以上の停電には心細い状況でした。非常食についての備えがあっても、バッテリーの備えがないので、情報不足に陥った人が多かったようです。工場は操業ができず、酪農家は搾乳した生乳を捨てざるを得ず、人工透析患者は生命の危機にさらされました。停電災害の影響の大きさが教訓となりました。 地震の発生から9時間後に水力発電所から運転を開始しました。地震から24時間後の段階でも、まだ半数程度が停電したままでした。北電管内全域での復旧は39時間後でした。(北海道電力記者発表資料より) |