各地の震度一覧表(こちら) 本震前(赤)と本震後(青)の震央分布KML(こちら) 人的被害発生集落KML(こちら)

*kmlデータをダウンロードしてクリックすると自動的にGoogleEarthで表示されます。地理院地図にドロップしてもいいでしょう。

国土地理院が被災地の映像をドローンで撮影し、公開しています。 こちら

2016年熊本地震

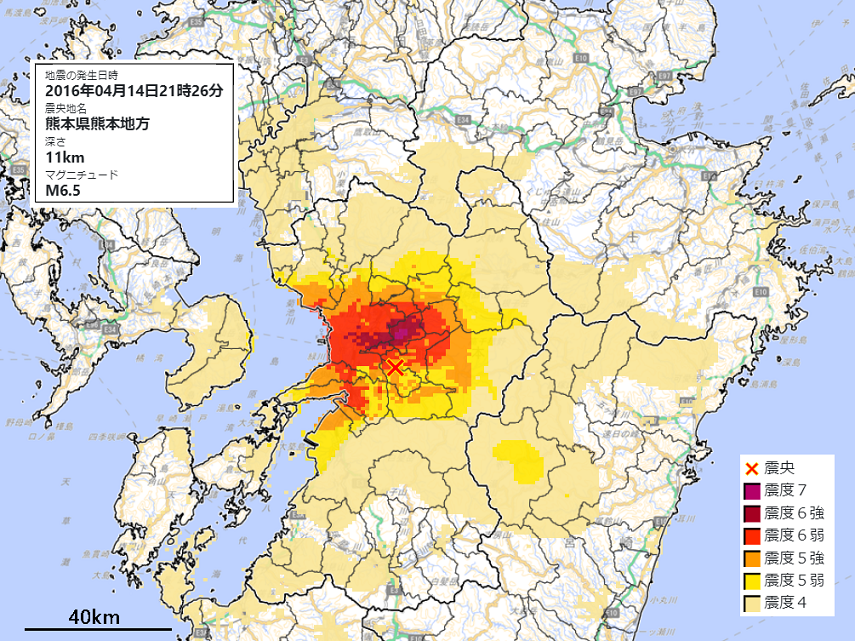

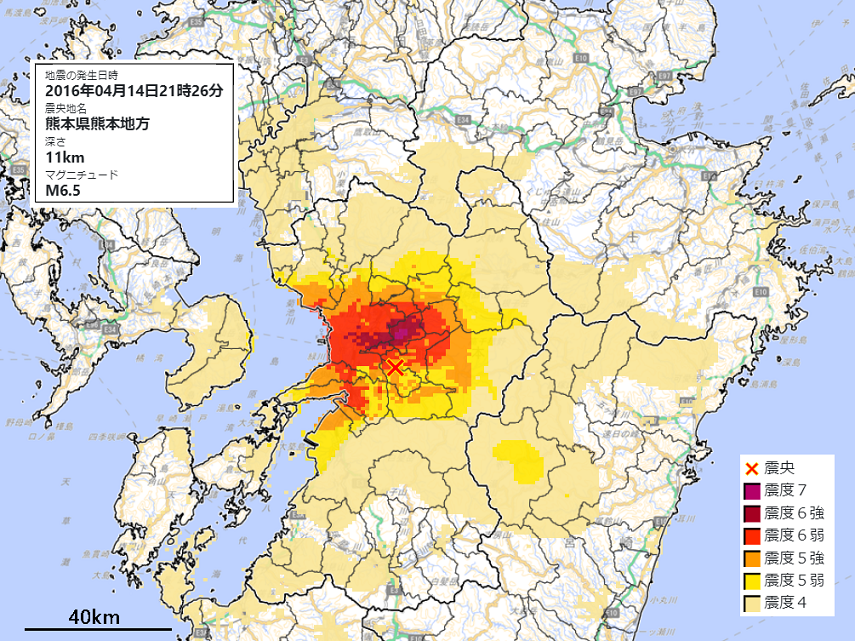

| 4月14日21時26分、熊本地方を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生し、益城町では震度7の揺れとなりました。 4月16日1時25分、再び熊本地方を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、 益城町、西原村で震度7の揺れとなり、南阿蘇市や熊本市、宇城市などで震度6強の揺れとなりました。 気象庁は、14日深夜の地震を「前震」、16日未明の地震を「本震」としています。 大きな地震の後の揺れの大きな地震について、 気象庁が注意を呼びかける場合、「余震」という表現が使われなくなりました。 (余震...は本震よりも、弱い地震という印象を与えるため) |

|

| 気象庁発表推計震度分布。マウスを図中に移動すると、27時間後に発生した本震の分布図になります。 各地の震度一覧表(こちら) 本震前(赤)と本震後(青)の震央分布KML(こちら) 人的被害発生集落KML(こちら) *kmlデータをダウンロードしてクリックすると自動的にGoogleEarthで表示されます。地理院地図にドロップしてもいいでしょう。 国土地理院が被災地の映像をドローンで撮影し、公開しています。 こちら |

熊本地震による地表面断層

(アジア航測熊本地震のページ)

| 前震の翌朝に航空レーザー測量を行った。その日の夜に本震が起こり、 再度、航空レーザー測量を実施したことで、水平方向の動きが捉えられた。 前震の後の迅速な調査がなかったら、得られなかった画像であり、 アジア航測の災害対応の意識の高さを評価したい. |

|

|

死者の年齢分布をグラフ化したものです。新聞報道等を参考にしています。男女の別は名前から判断しています。これを作成した2016年4月18日段階で、年齢がわかった死者は37人でした。4月14日夜の前震での死者は9人、4月16日未明の本震による死者は28人でした。上図の37人のうち、65歳以上は27人(73%)です。なお、4月18日時点で、身元不明の死者、行方不明の死者、連絡が取れない方などがいましたが、それらはグラフに含めていません。 *最終的に、地震による直接的な死者は50人、関連死は212人におよびました。(2019年4月修正) *静岡大牛山素行先生による集計では、直接死50人のうち65歳以上が34人(68%)とのことです. 関連死は、車中泊後に亡くなったり、被害を受けた病院からの移送中・移送後に亡くなったりした方です。 関連死が直接死の4倍以上になっています。 地震の人的被害を軽減するために、どうすればよいのでしょうか? (人的被害エクセルファイル) |

|

2016年熊本地震は、 余震が非常に多い地震です。 前震(4月14日21時26分)以降 本震が発生するまでの約27時間で 73回の余震が発生しています。 (M3.0以上) 本震(16日1時25分)が発生してからは 震源域の拡大に伴い、 さらに余震が増えていることが わかります。 有感地震(震度1以上)は、 14日21時26分の前震発生から 30日15時までに1079回を数えました。 国内の記録に残る地震では、 過去最多の発生数です。 熊本市東区佐土原では、 29日24時までの有感地震の回数が、 285回に達しています。 前震発生から3時間後までの 有感地震は78回でしたが、 これは2分半に1回 揺れていたことになります。 二晩連続で大きな地震、 絶え間ない余震で、 避難所で寝ることが できなかったようです。 |

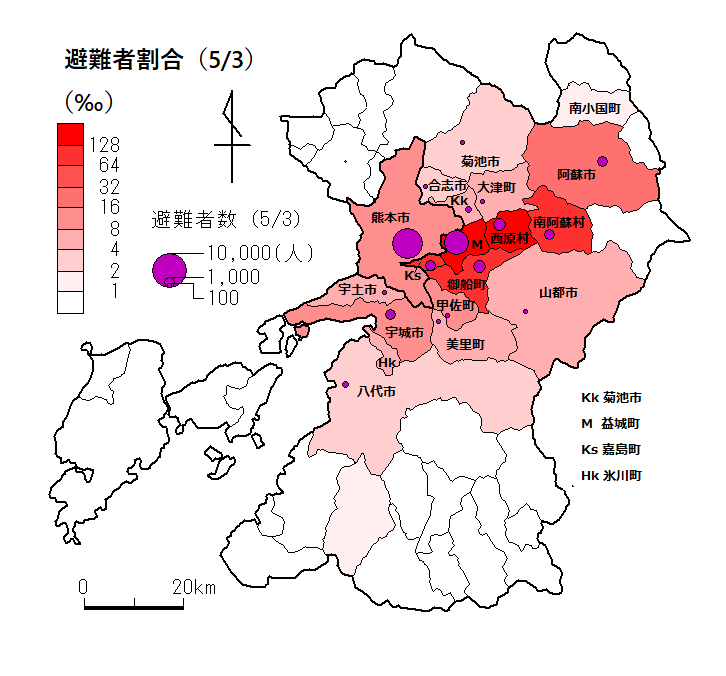

| 前震から19日後の2016年5月3日段階の避難状況です。 最も避難者が多かったのは、熊本市で7836人に達していました。 人口に対する千分率(‰)では、西原村が176‰、益城町が146‰でした。 データは熊本県災害対策本部発表。 埼大・谷謙二先生のMANDARAを使用しています。上記のような図が簡単に作れます。そして「無料」です。 |

断層によるとみられる近年の地震

将来、地震の起こる確率について

※熊本地震、大阪北部(高槻地震)、北海道胆振東部地震などは、相対的に確率が低い場所で起こっていることにも注意が必要です。

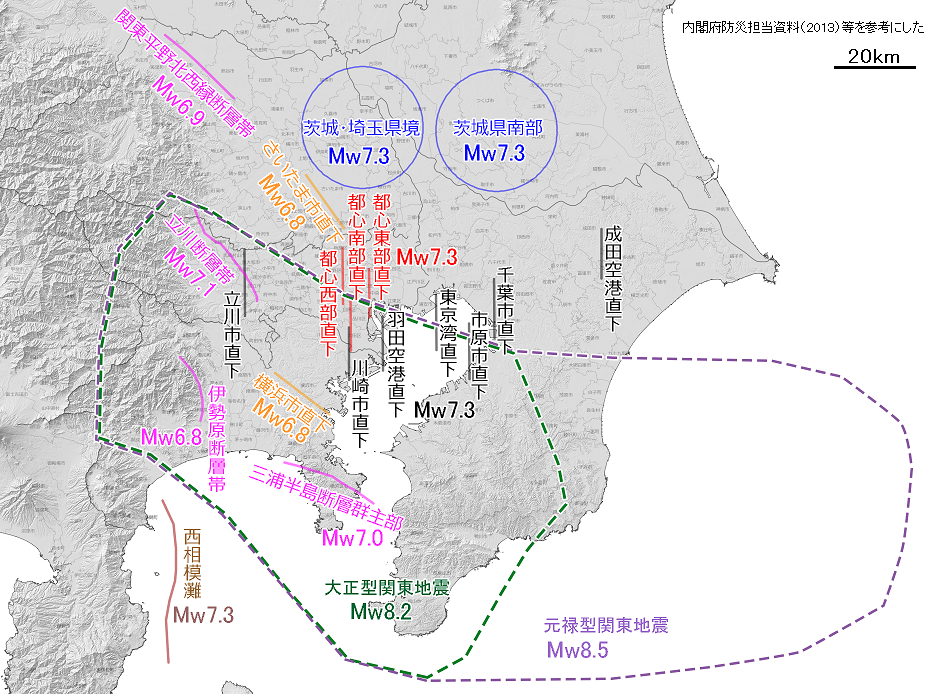

首都圏の想定地震(19地震)

内閣府防災対策推進検討会議が2013年12月に公開した資料では、19のM7クラスの地震を想定して、震度や津波の被害を検討しています。M8クラスの大正・元禄関東地震の岩盤破壊域も含め、地図に示します。なお、M7とM8では、エネルギーが32倍違います。

|

| 2011年の東北太平洋沖地震(東日本大震災)以降、想定地震についての見直しが進みました。 東京湾周辺は、厚い堆積物に覆われ、どこに断層があるのか、よくわからない状況ですが、 仮に未知の断層が動いてMw7.3の地震を引き起こした場合は、どの程度の揺れと被害が想定されるか、 内閣府防災対策検討委員会(2013年12月報告書)で検討されました。 「茨城・埼玉県境地震」と「茨城県南部地震」は、フィリピン海プレートの先端で起こるかもしれない地震で、 現在もM3〜M4程度の地震は良くおこっています。 M7クラスの地震が、都市の直下で発生した場合は、人的被害・経済的被害が大きくなることが心配されます。 地図では省略しましたが、神奈川県西部にある「国府津-松田断層帯」は、 M8クラスの大地震を引き起こす可能性が相対的に高いとされていました。 新しい研究では。「国府津-松田断層単独で地震を引き起こす可能性は低く、相模トラフ大地震(関東地震)と同時に活動する」 と考えられるようになりました。 |