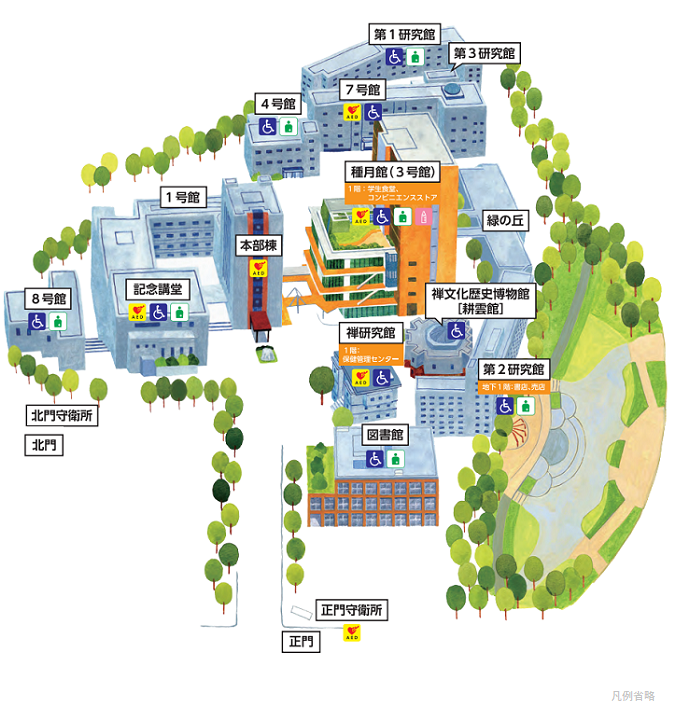

(駒澤大学ホームページより) |

| 駒大種月館(グーグルアース) |

地理学特講E

「鳥瞰図の世界」

下のような図のことを「鳥瞰図(ちょうかんず)」と呼んでいます。

(駒澤大学ホームページより) |

| 駒大種月館(グーグルアース) |

鳥の視点で眺めたもので、建物群が立体的に表現されていて、わかりやすいですね。

鳥瞰図的な地図は、飛行機が発明される前から描かれたりしています。

戦国時代に描かれた「洛中洛外図」も地図の分類では鳥瞰図ということになるでしょう。

洛中洛外図屏風(国立歴史民俗博物館)

また、地形学の分野では立体地形図なんかも鳥瞰図の部類に入るでしょう。

| 伊豆大島の地形概観。南方上空から眺めたもの。 米地質調査所標高データを使用、カシミール3Dを用いて作画した 伊豆大島三原山(地理院地図) 伊豆大島三原山(グーグルアース) 伊豆大島波浮港(グーグルアース) |

伊豆大島は都心から最も近い火山島です。

完全な円形ではなく、北西ー南東方向に長い楕円形をしています。

島の中央には陥没したカルデラがみられますが、

外輪山の形状がひらがなの「の」の字の形をしています。

島の北西側や東側は比較的なだらかなようですが、

島の東側は上部ではなだらか、海岸沿いは崖のようになっています。

| 伊豆大島の地形概観 米地質調査所標高データを使用。カシミール3Dで作画。 等高線のコンターは50m毎。 |

上の図は地図帳風の段彩図にしつらえたものです。

島の正確な形は平面図の方がわかりやすいですね。

けれど、地形図を見慣れた人でないと、「の」の字の外輪山の輪郭はつかみにくいですね。

「1a-1b」の線に沿って、縦に切ってみたのが下図です。

| 三原山火山の東西断面図 米地質調査所標高データを使用。 カシミール3Dで作画。彩色は平面図と同じ。 |

三原山火山を包丁で縦に切った「断面図」です。

目盛はつけませんでしたが、上図の最高点は、三原山剣が峰(749m)です。

島の西側と東側で斜面の形状が違っているのが面白いですね。

上図の島の東西の距離は8.5kmです。高さ方向に7倍くらい拡大されています。

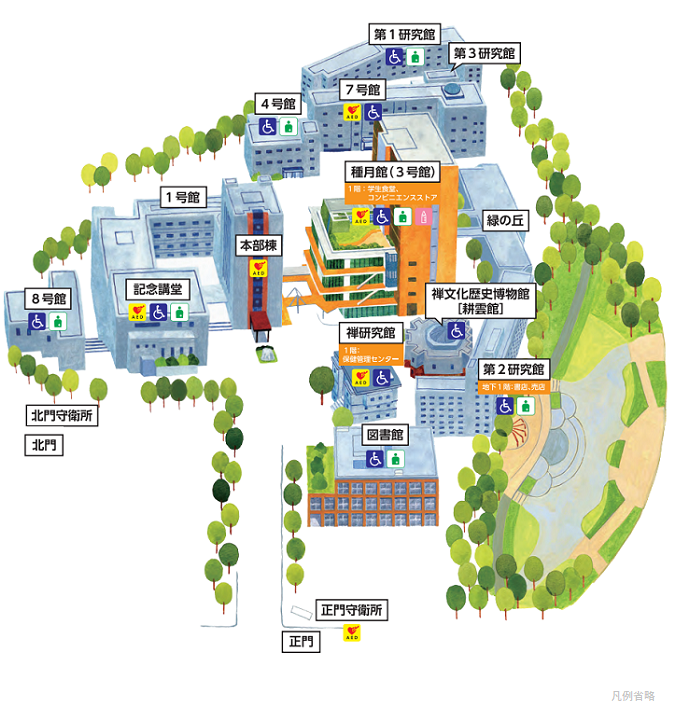

さて、平面図の「1〜9」の線に沿って9枚の断面図を作成して、並べたみたのが下図です。

| 伊豆大島南部の地形概観 平面図に示した線の9枚の断面図を並べてみたもの。 米地質調査所標高データを使用。カシミール3Dで作画。 |

| なんとなく立体的に見えてきましたね。これが、地形鳥瞰図作成の原理です。 実際には遠方ほど小さく見えるようにスケールを調整する必要があり、 陰影をつけるために斜面の向きと太陽の方向を勘案したりしますが、 原理的には断面図をついたてのように立て、並べるだけで立体的に見えます。 断面図の間隔をより細かくすれば、なめらかになります。 昔はみなさん手描きでした。作業図を作って、トレーシングペーパーで清書して、.とても苦労しましたよ。 私は、高校時代の友人の手を借りて、プログラムを書いてもらい、パソコンで描きました。 パソコンの機種は友人のNECの「PC8800」、プログラム言語は「N88-BASIC」です。 まずは、地形図を買ってきて格子を書いて、格子点の標高を地形図から読み取ります。 つまりデータセットは自分で作らなくてはなりません。 その標高データを用いて、BASICのLINE文を使って、モニターに一枚の断面を描くのです。 断面図は「奥」の方から並べるように、少しずつ手前にずらして描きます。 折れ線グラフだけではなくて、側面の直線、底面の直線もLINE文で描いて、囲うように作画します。 そして、「ついたて」のような断面図の内部をPAINT文を用いて彩色するようにしたのです。 彩色することで、新しく作図した断面図が、背後の断面図の「見えない」部分を消すことができます。 これは友人が思いついたアイデアです。 最後に、画面に作画された鳥瞰図風の断面図をプリンターに印刷することになります。 当時は、「インクリボン」を使った「ラインプリンター」でした。 |

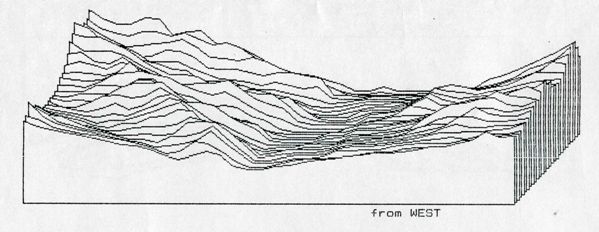

下図は私の卒論から...(なんと36年前です)。

|

| 平井史生(1988)千曲川上流の山谷風について、駒澤大学卒業論文より 長野県川上村居倉集落周辺の地形の様子。 黄緑が谷底平野、黄色と橙色の2面の河岸段丘があるが、 谷底と段丘上で風の吹き方の違いなどを調べて卒論にしました。 原図はモノクロ。見やすいように色をつけました。図上にマウスを移動すると色がでます。 長野県川上村(地理院地図) 川上村居倉(グーグルアース) |