モンスーンアジアの雨期

「モンスーンアジアの雨期」

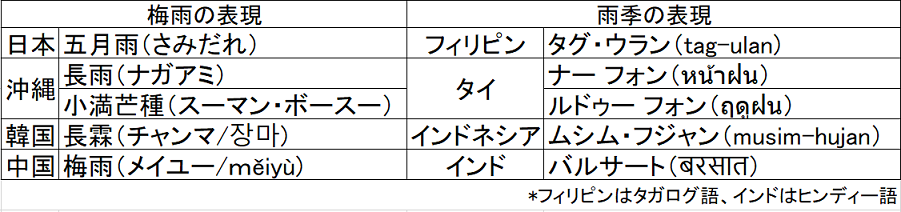

梅雨は春と夏の間にある約40日間の雨期です。

日本では梅雨と書いて「つゆ」と読み、音読みでは「ばいう」といいます。

中国でも「梅雨」と書き、「měiyù」と発音します。

タイでは雨季のことを「ルドゥ-フォン」もしくは「ナーフォン」というそうです。「フォン」は雨の意味です。

|

| ヒンディー語の「バルサート」は「雨」の意味です。 インドでは、南西季節風(南西モンスーン/SW-Monsoon)が吹き始めると雨季がはじまります。 雨季についてもマアンスン(मानसून)という表現もよく使われるようです。 マアンスンはアラビア語のマウシム(موسم)に由来します。 インドのモンスーン前線 (緑色が南西モンスーンの北限、赤点線が平年の北限です。

|

英語で梅雨のことをなんと呼ぶか?

英語圏には梅雨のような現象はないので、そのまま「baiu」と綴られます。

なお、中国の研究者が英語で論文を書くときは「meiyu」としているようです。

インドでは南西季節風が吹き始めると、突然雨期が始まります。

これら盛夏の前に雨期がある国々のことを「モンスーンアジア」なんて呼んだりします。

このアジアの国々に共通していることはお米を主食としていることです。

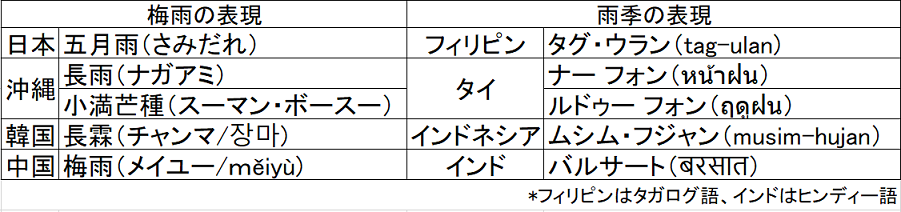

さて、元気象解説者の倉嶋厚さんが、50年以上も前にアジアの雨期について1枚の図にまとめました。

|

|

この図は、まだ静止気象衛星の観測が行われていない時期につくられたものです。 インドも中国も日本も夏の雨期・梅雨が時期とともに北上していることがわかります。 この図の意義は、インドの雨期と中国の雨期と日本の梅雨前線の北上の様子を1枚に図にまとめたところにあります。 それぞれ別々の文献に示されていた内容ですが、 1枚の地図にまとめたことで、新たな知見が得られました。 同じような現象があちこちに見られた場合には、より広い地図上で1枚にまとめてみるといいでしょう。 |

「上層の風と梅雨前線」

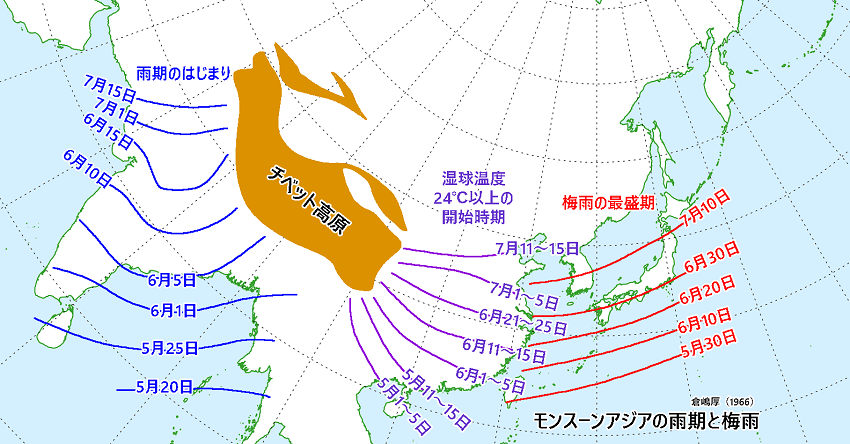

日本付近に停滞する梅雨前線は、上空の風の流れと密接な関係があります。

上層の風の流れから日本の梅雨を説明したのが次の図です。

|

|

上層にはジェット気流という強い西風の流れがあります。 ジェット気流は時期により南北に移動しますが、寒い時期には低緯度に、暑い時期には高緯度を吹いています。 上層のジェット気流が北上している途上で、チベット高原にぶつかる頃が日本の梅雨です。 チベット高原は標高3500〜5500mの高原で、南縁のヒマラヤ山脈は8000m級の山々です。 上空の強い西風は、山の影響を受け南北に分流します。 南系の流れは華南から日本の上空を吹き渡り、北系の流れは、シベリアからカムチャッカに向かいます。 南系、北系ともはるか東の海上で再び合流することになります。 チベット高原の風下側では大気がよどむことになります。中間の流れは、南北に大きくうねることになり、 大陸に「寒冷な低気圧」を形成し、オホーツクに「温暖な高気圧」を形成する場合があります。 上空の西風の蛇行によって生まれる上層の低気圧や高気圧は動きが遅いのが特徴で、 似たような天気が持続する場合があります。 上層の「温暖高気圧」は、 下層では冷たい「オホーツク海高気圧」に対応します。 上層は温暖でも、下層はかなり冷湿で東北日本に冷気を送り込みます(北東風/やませ)。 また、南の亜熱帯高気圧から時計回りに蒸し暑い空気が西南日本に送られます(暖湿流)。 なお、上層の南系の流れに沿って地上の前線が形成されますが、これが「梅雨前線」です。 例年7月後半になると、上層のジェット気流は、チベット高原の北側を吹くようになり、南北分流はしなくなります。 その結果、南側の流れがなくなり、日本付近の梅雨前線は不鮮明になります。 夏の終わりから初秋にかけて、再びジェット気流が南下して、チベット高原にぶつかるようになると、 再び上図のように南北に分流するようになります。南系の流れの南側に再び前線が現れますが、 それを「秋雨前線」と呼んでいます。 上空1万メートル(250hPa)付近の風の流れ(EarthWindMap) |