前のページ

梅雨前線のしくみ

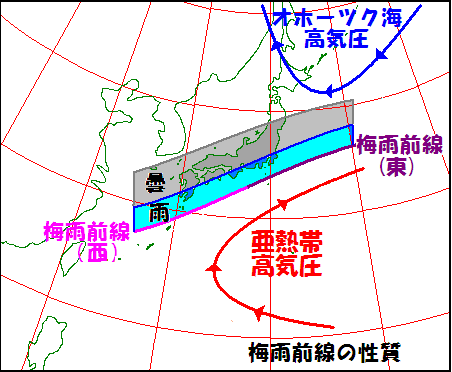

梅雨前線を模式図的に示しました。

一般に梅雨前線は、その北側300キロ以内が雨のエリアとなり、

そのさらに北側400キロがくもり空のエリアとなります。

なお、梅雨前線の西側部分では、前線の南側でも雨が降り、大雨になることがあります。 |

日本付近の梅雨前線の構造は西と東で違います。

前線というのは、性質の違う空気の境目にできます。

梅雨前線は東西に寝ている前線ですから、

前線の北側と南側で空気の性質が違うことになります。 |

|

西の梅雨前線は、

「高温乾燥空気」と「高温湿潤空気」の境目にあります。

南北の空気の性質の違いは、湿り気の違いにあります。

前線の南側では湿った蒸し暑い空気が

流れ込みやすい状況です。

この湿った空気は別名「湿舌」と呼ばれます。

かつては豪雨の原因と説明されていましたが、

最新の研究では、暖湿流の流入とともに、

活発な積乱雲から放出される熱の影響で、

温度や湿度が高くなっているエリアと説明されます。

東の梅雨前線は、

「低温湿潤空気」と「高温湿潤空気」の境目にあります。

南北の空気の性質の違いは、空気の温度の違いにあります。

前線の北側では湿った冷たい空気(北東気流)が

流れ込みやすい状況です。

この湿った空気は別名「やませ」と呼ばれ、

梅雨明けが遅れると冷害の原因となります。 |

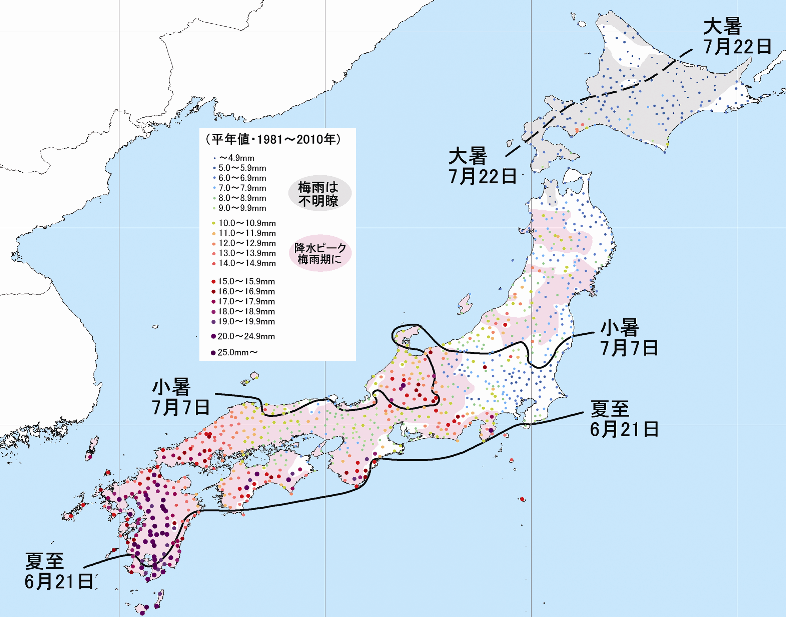

梅雨の最盛期の雨量

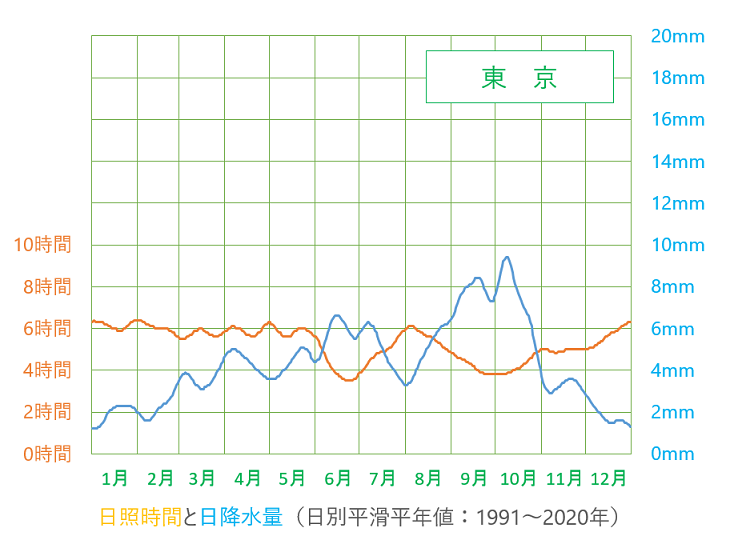

図をクリックすると大きな画像が開きます。*旧平年値(1981〜2010年)で作図したものです。

梅雨の雨の降り方は西と東で違います。

過去30年の平均データ(平年値・日雨量)でもその違いははっきり現れます。

関東と九州では、梅雨の最盛期の雨量が大きく違います。

関東の梅雨は「シトシト」、九州の梅雨は「ザーザー」、印象はまったく違うと思います。

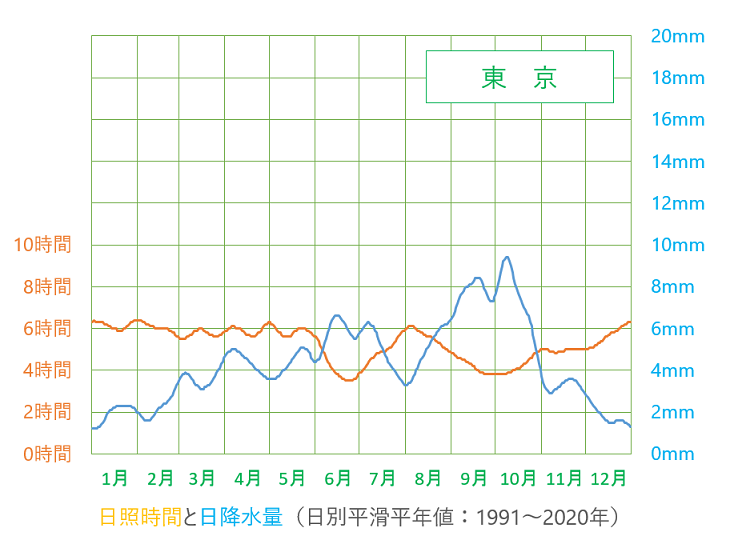

日別降水量(平年値)の比較(東京と熊本)

|

マウスをグラフに重ねると熊本のグラフにかわります。

熊本の梅雨の最盛期の雨量は、東京の3倍以上あります。

東京では、梅雨よりも秋雨の時期の雨量の方が多くなります |

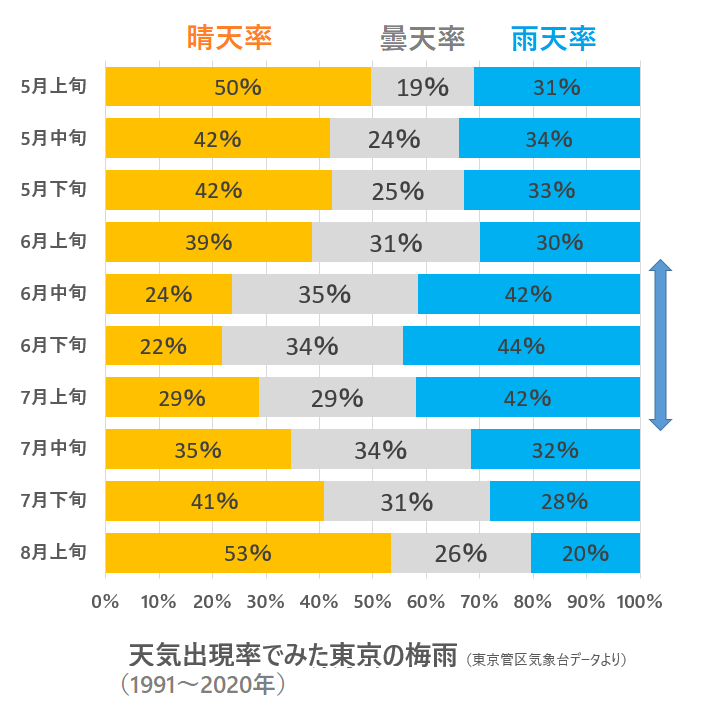

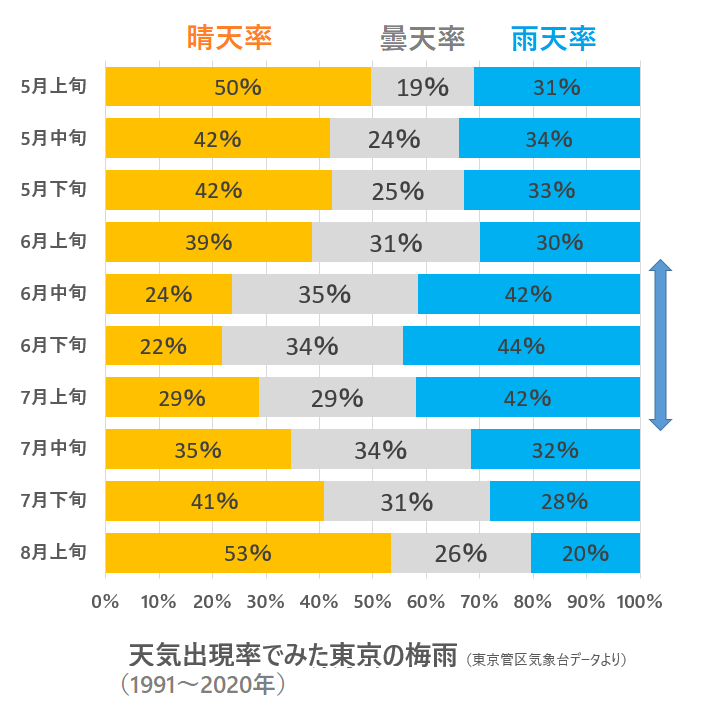

梅雨期間の天気出現率

天気出現率を帯グラフでみたものです。統計期間は1991年〜2020年です。

日平均雲量8.5未満を「晴天」、日降水量1.0mm以上を「雨天」としています。

|

6月中旬から7月上旬にかけては、雨天率が晴天率を上回ります。

晴天率<雨天率 の期間を梅雨と定義するなら、

6月中旬から7月上旬が気候学的な「東京の梅雨」と定義できそうです。

さて、多摩川河川敷でバーベキュー大会を開催しようと、参加者に都合を聞いたところ、

6月下旬と7月下旬ならば、全員が参加できることがわかりました。

さて、幹事であるあなたは、どちらの時期にバーベキュー大会を実施しますか? |

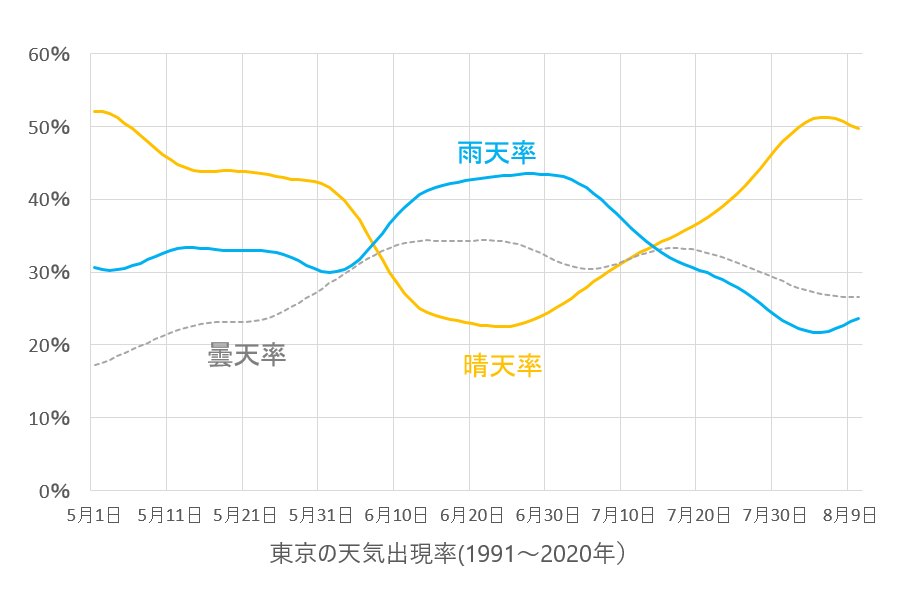

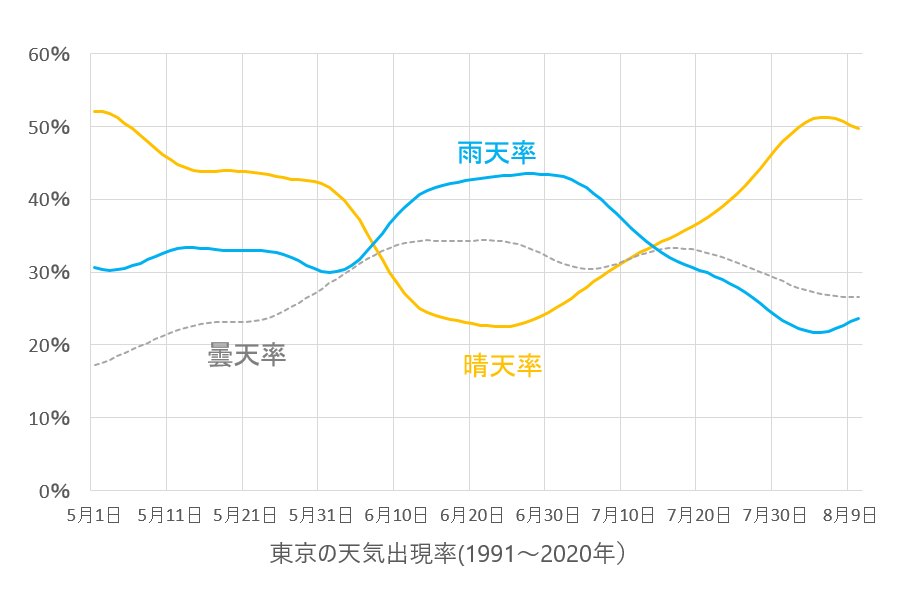

天気出現率からみる東京の梅雨

|

東京の天気出現率のグラフです。データは日別ですが、9項移動平均を3回やって滑らかにしています。

雨天率が晴天率を上回る頃を「梅雨入り」とするなら6月7日頃となります。

(ちなみに気象庁による関東甲信の梅雨入りは、平年では6月7日頃です。)

晴天率が雨天率を上回る頃を「梅雨明け」とするなら7月13日〜14日頃となります。

(ちなみに気象庁による関東甲信の梅雨明けは、平年では7月19日頃です。)

|

次のページ