猛暑とヒートアイランド

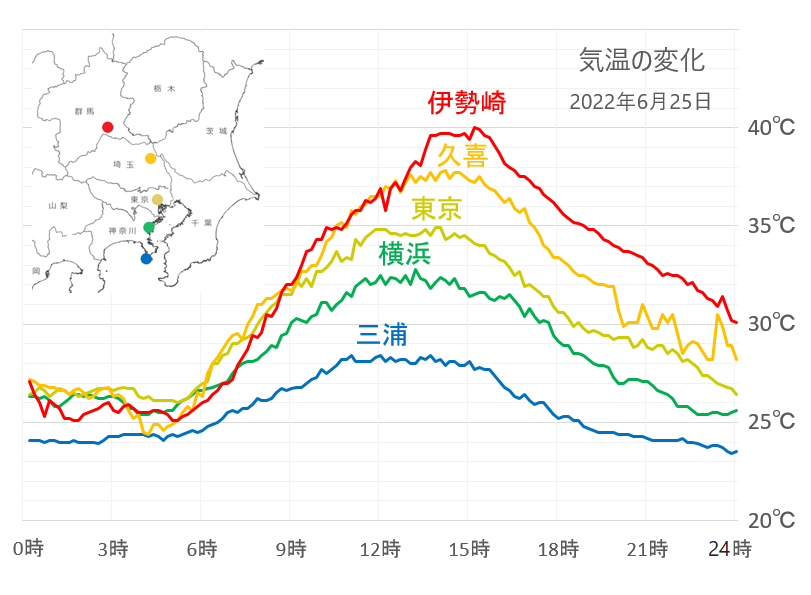

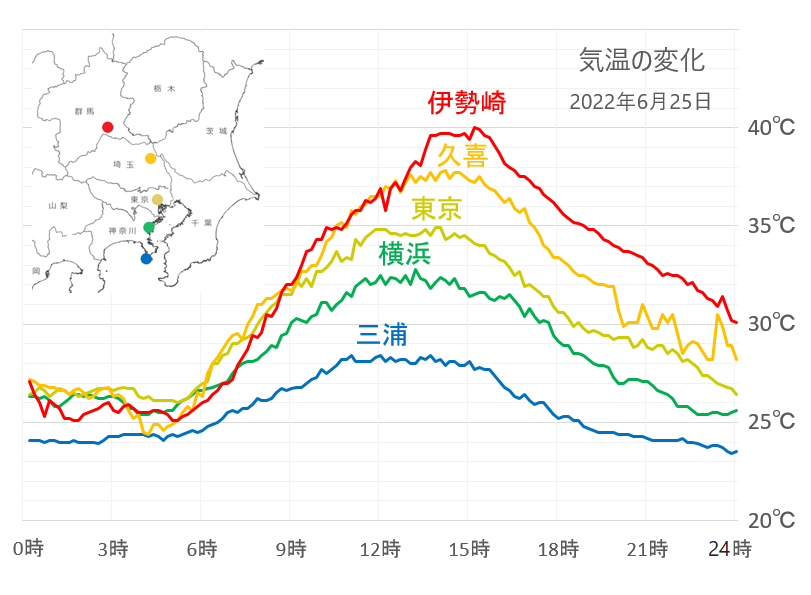

2022年6月25日は、関東内陸を中心に記録的な暑さとなりました。

|

気象庁が公開している「推計気象分布(気温)です」

アメダスの観測された値をもとに

標高を勘案しつつ、空間内挿したものです。

6月25日は、関東平野の内陸部を中心に

最高気温35℃以上の猛暑日となり、

群馬県伊勢崎市では、

最高気温が40.2℃まであがりました。

気象庁の観測点で6月に40℃以上となったのは、

はじめてのことです。

これまで最も早い40℃以上は、1998年7月4日に

群馬県上里見で観測された40.3℃でした。

伊勢崎は、群馬県内では高温となりやすいところで、

2020年8月11日にも40.5℃まで上がっています。

2022年6月25日の最高気温(KML)

40℃以上の記録一覧

(2022年6月25日現在) |

【沿岸と内陸気温上昇量の違い】

|

2022年6月25日には、東京都心の最高気温も35.4℃まであがり、観測史上最も早い時期の「猛暑日」となりました。

関東でも場所により、温度の上昇量に違いがみられました。それはどうしてでしょう?

|

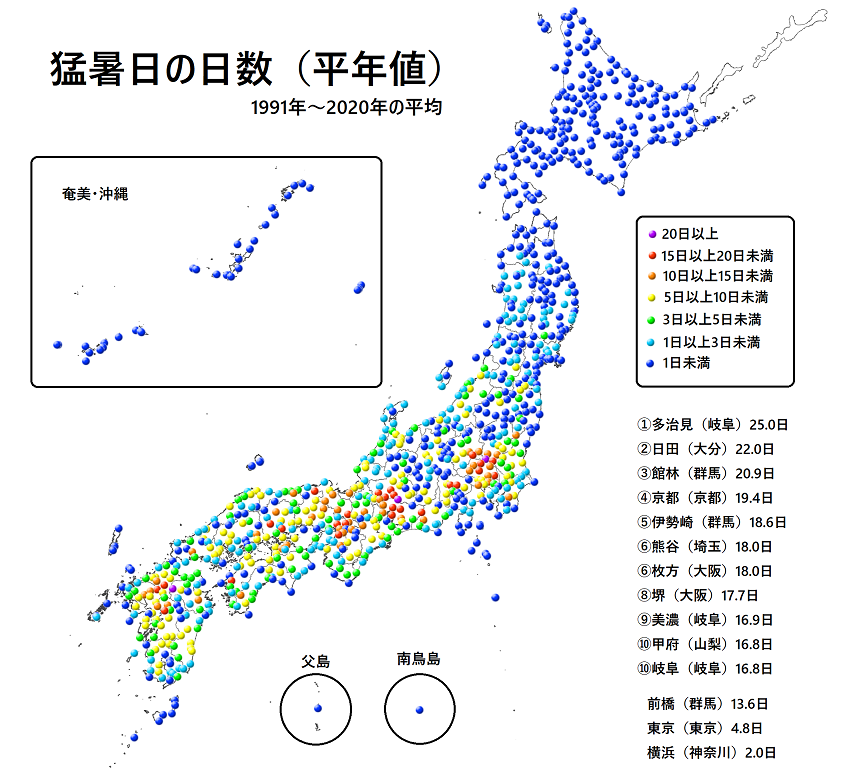

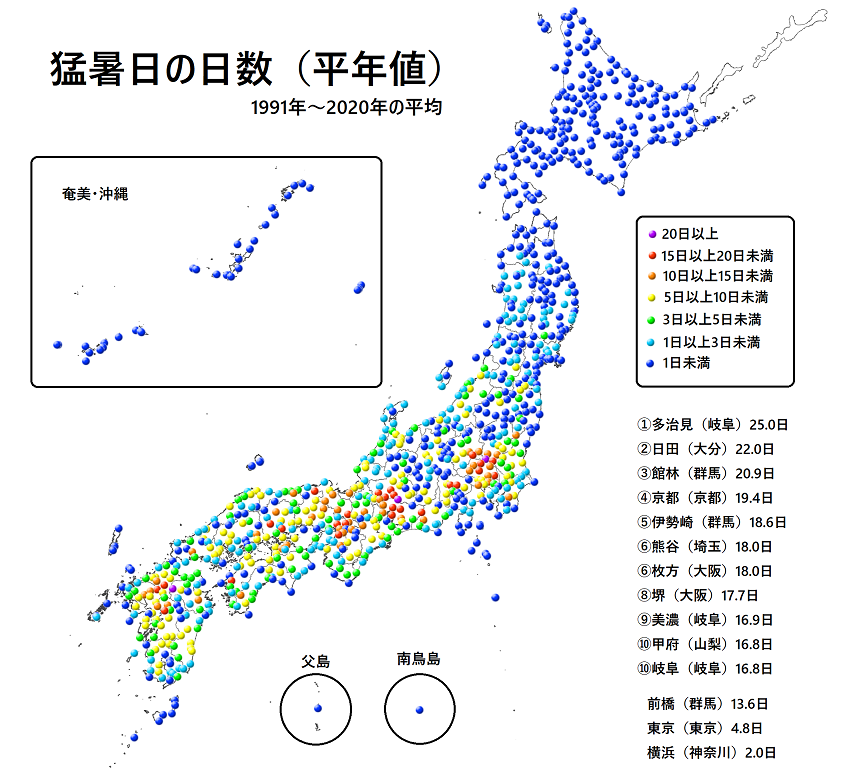

猛暑日の日数

最高気温が35℃以上になった日のことを「猛暑日」といいます。

まずは、平年(1991年〜2020年の平均)の猛暑日の日数の分布図を見てみましょう。図をクリックすると大きな図が表示されます。

|

分布に偏りがありますか?

猛暑日が多いのはどこか?まずは大局的に眺めて法則性を見いだしてください。

「大原則」が見つかったら、その例外を探してみてください。

暑くなりやすい場所の特性を見いだすことが出来ますか? |

高温と熱中症

下のグラフは、総務庁消防庁がまとめたもので、東京都内の熱中症患者搬送者数です。

|

複数の因子を1枚のグラフに重ねてみると、関係が見いだされることがあります。

熱中症搬送者が100人を超えるような日の最高気温は何℃位でしょうか?

熱中症搬送者が、毎日増加しているような期間は、最高気温はどう変化していますか?

急に涼しくなるような期間は、熱中症搬送者数がどう変化していますか?

いくつかの「法則」らしきものを読み取ってみましょう。 |

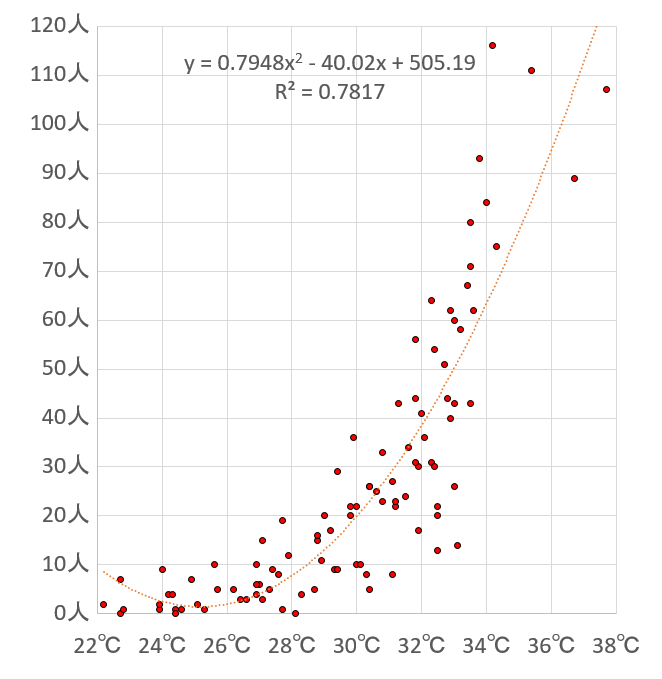

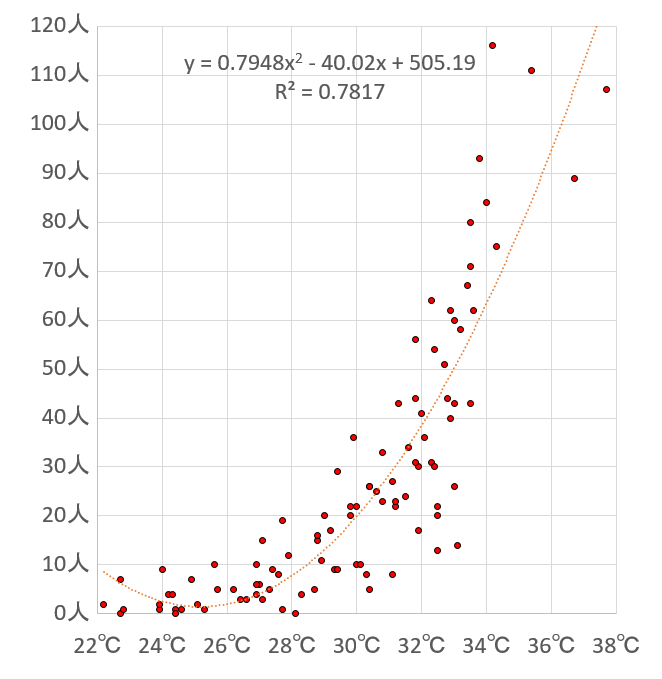

最高気温と搬送者数との関係をみたものです。

|

最高気温と搬送者数の関係をみたものです。

熱中症は、

最高気温28℃位から

患者が出始め、

33℃以上になると、

患者は急増すると言われます。

もちろん地域によって

暑さへの耐性は違うでしょう。

例えば、北海道の人は、

東京の人より低い気温で、

熱中症になるのかも知れません。

2016年夏の結果をみると

最高気温27℃以下なら、

搬送者数は10人以下と

なっています。

近似線を読み取ると、

30℃で20人、

32℃で40人、

34℃で60人強

36℃で90人強

となっています。

真夏日の状況下では、

2℃高くなると、

患者が20〜30人増える

ことになります。

相関が高いことから、

予想最高気温から

搬送者数を予想できます。

例えば32℃の予想だったら、

40人位の搬送者が想定され、

多ければ56人、

少なくても17人位の搬送者が

想定されると判断できます。

|

気温の変化と電力需要

気温が高くなると、冷房の使用頻度が高くなり、電力需要が増加します。

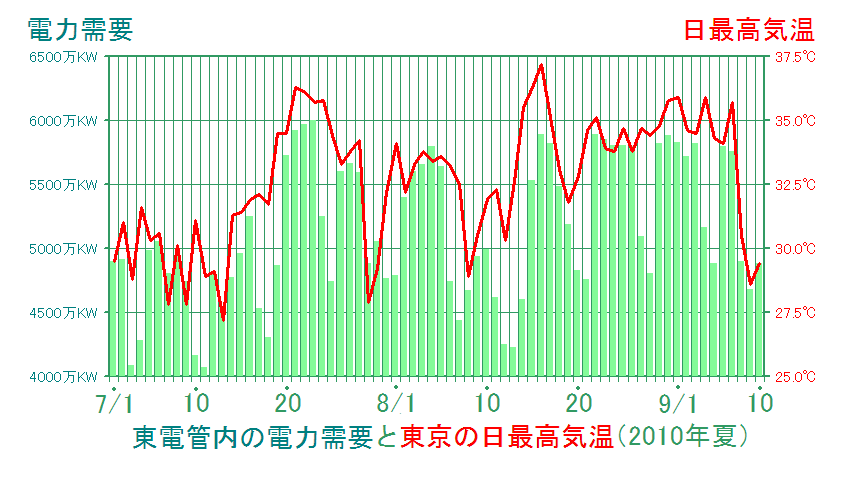

記録的な猛暑となった2010年夏のグラフを下に示します。

|

マウスを持っていくと棒グラフの色が変わります。オレンジは、土日祝日とお盆休みです。

最高気温が30℃を超えると、どのくらいの電力需要が見込まれますか?

最高気温が35℃を超えると、どのくらいの電力需要が見込まれますか?

ちなみに2011年夏のピーク時最大供給力は5500万KWが限界と言われていますが.... |

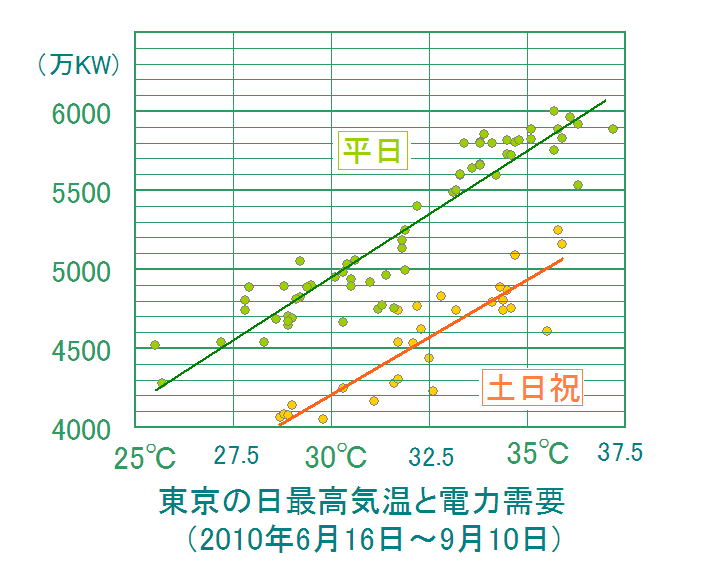

下の散布図は東京の最高気温と電力需要との関係をみたものです。

|

平日について相関係数はR=0.93、土日祝(お盆休み含む)について相関係数はR=0.79となります。

平日の回帰式は、電力需要=159.71×日最高気温+160.69

土日祝の回帰式は、電力需要=144.29×日最高気温-123.1

これを予測式として使えば、気温がわかれば、電力需要が予想できることになります。 |

次のページ