白神山地は、青森・秋田県境に連なる山々で、最高部は、1250mの向白神岳(むかいしらかみだけ)である。

向白神岳には登山道はなく、夏季は藪、冬季は積雪に阻まれて簡単には近づけない。

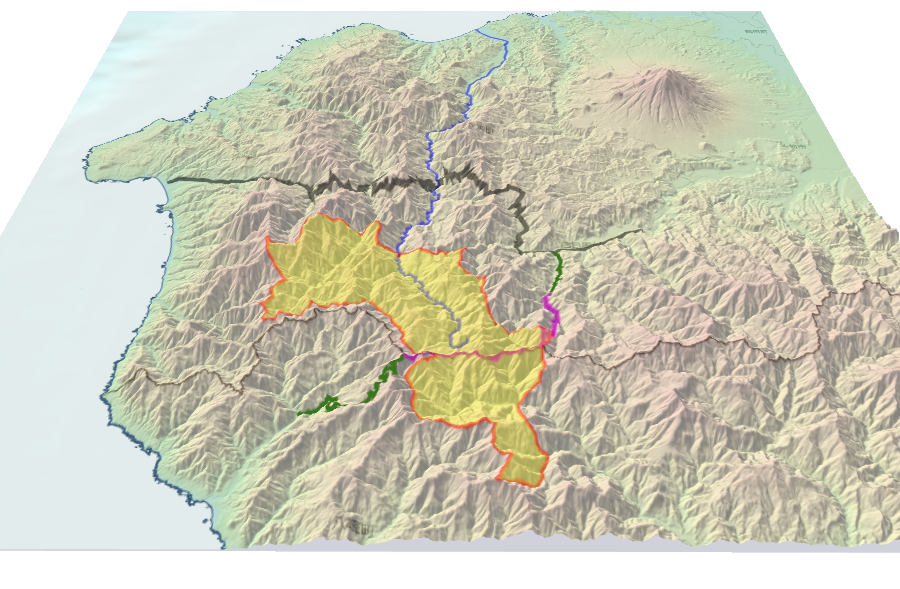

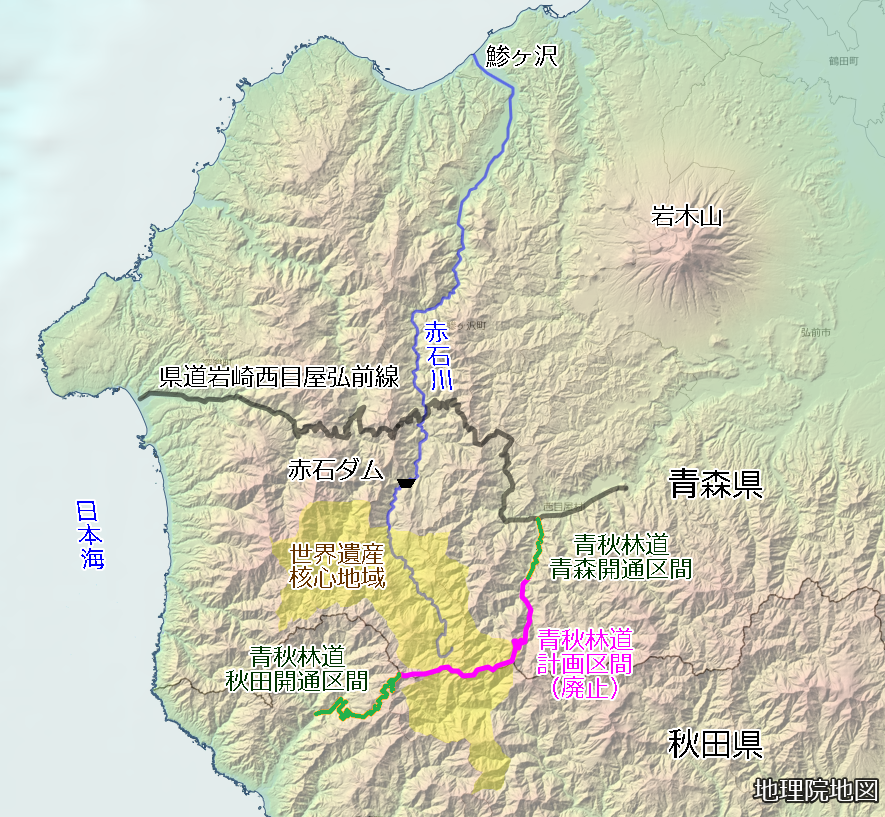

青森県側の笹内川、追良瀬川、赤石川、秋田県側の粕毛川などV字谷が入り組む急峻な地形である。

(大量の降雪) 秋田県八森のクリマダイアグラム

冬季の積雪は1mから2m程度とみられるが、多い年には3m以上になることもあろう。

降雪期は11月下旬から4月上旬だが、6月まで残雪が残る。

ケッペンの気候区分を推定すると、200m〜500mはCfb(西岸海洋性気候)、500m以上はDfb(冷帯湿潤気候)である。

(ブナの原生林)

ブナの原生林は東アジア最大級といわれる。人の手がほとんど加わっていないので、保存状態は良好である。

500種ほどの植物が確認され、ブナーミズナラ群落、サワグルミ群落には多種多様な植物相がみられる。

ツキノワグマ、ニホンザル、クマゲラ、イヌワシなど動物種も多い。

かつて、「白神山地」という地名はあまり知られていなかった。

その名が広く知られるようになったのは、青秋林道計画が始まってからである。

白神山地を貫いて、秋田県と青森県を結ぶ林道で、1982年に着工。

1983年に赤石川の上流域で天然記念物「クマゲラ」の生息が確認され、

都市部に在住する自然保護団体を中心とした反対運動が高まった。

1985年の建設ルート変更により、赤石川の最上流部を通ることになり、

下流の青森県鯵ヶ沢町民の間でも反対運動が起こった。

これは、かつて林道の開通により土砂災害が頻発するようになった経験から、

下流部の住民が水源の開発にも敏感になったことによる。

結果的に秋田県側の林道の工事は終わったが、1988年に青森県側での林道の建設は凍結された。