前のページ

エル・ニーニョ(ラ・ニーニャ)と異常気象

赤道太平洋の表面海水温は、シーソーのように変動しています。

|

|

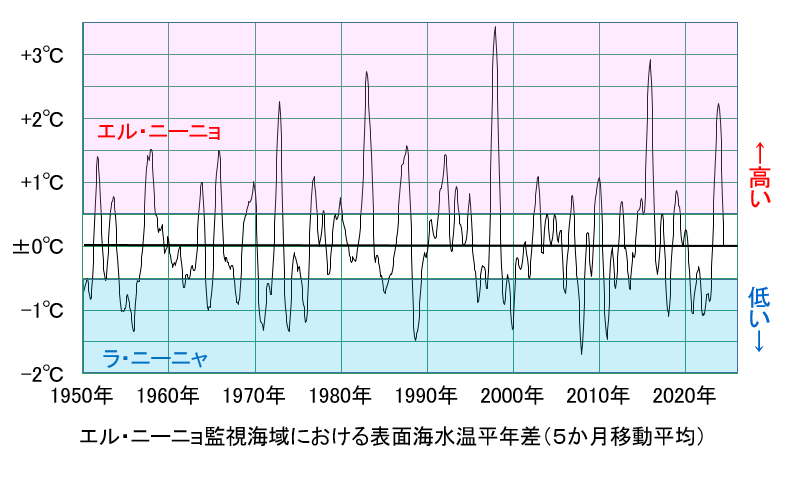

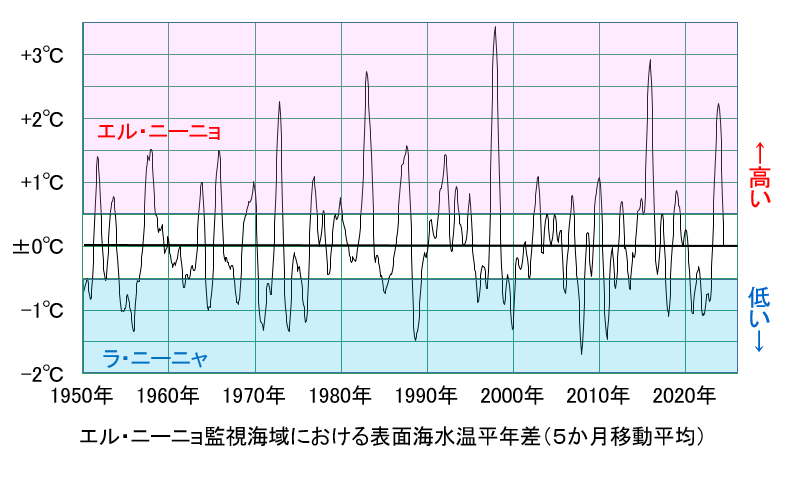

エル・ニーニョ監視海域の水温を平年(30年平均)と比較したもの

赤塗りの時期は平年より高く、青塗りの時期は平年より低いことを示す。

|

エル・ニーニョの発生年

1951年、1953年、1957年、1963年、1965年、1968年、1972年、1976年、1979年、1982年、

1986年、1991年、1993年、1997年、2002年、2009年、2014年、2018年、2023年

ラ・ニーニャの発生年

1949年、1954年、1964年、1967年、1970年、1973年、1975年、1984年、1988年、1998年、

1999年、2007年、2010年、2017年、2020年、2021年、2024年?

|

赤道付近の表面海水温

太平洋・赤道付近の表面海水温は「西高東低」となっている。

つまり、インドネシア近海とペルー沖を比較した場合、インドネシア近海の方が、海水温が高くなっている。

これは、赤道付近の風向きの影響に関係している。赤道付近では偏東風が吹いているので、

太陽日射によって暖められた表面の海水が、東風によって西側に集められることにより、

西側の水温の方が高くなっているとみられる。

エルニーニョ発生の仕組み

赤道付近の偏東風が4〜5年に1度弱まると、通常はインドネシア近海に集められる暖水が、

ペルー沖にも残ってしまうことになる。こんな年でも「西高東低」の海水温分布をしているが、

例年の水温と比較するとペルー沖の水温が異常に高いことになる。

これによりエルニーニョが発生する。

ラニーニャ発生の仕組み

エルニーニョとはまったく逆で、赤道付近の偏東風が4〜5年に一度強まると、

インドネシア近海に集められる暖水が通常よりも多くなる。

一方で、ペルー沖には暖水が残らず、例年の水温と比較するとペルー沖の水温が異常に低くなる。

これにより、ラニーニャが発生する。

南方振動(Southern Oscillation)

1897年、シドニーとブエノスアイレスとの間の気圧の変化に、明瞭な規則性がみつかった。

両者は太平洋を隔てて離れているが、一方の気圧が高くなると、

他の一方が低くなるというシーソーのような関係が発見された。

この振動をウォーカーは「南方振動」と名づけた。

今日では、タヒチからダーウィンの気圧をひいたものを南方振動指数(SOI)として、

シーソーの様子を定量化している。

エルニーニョ現象と南方振動指数

タヒチの気圧よりもダーウィンの気圧の方が高い状態では、南方振動指数は負の値となる。

この場合は、偏東風が弱まりエルニーニョの状態を意味している。

逆にタヒチの気圧がダーウィンの気圧を上回ると、南方振動指数は正の値となるが、

これはラニーニャの状態を意味している。南方振動指数は、

表面海水温の偏差グラフと逆位相となり、良く一致するので、

エルニーニョ現象の指標として良く用いられる。

海面の温度と雨雲の関係

暖かい海の上の空気は海上からの熱の供給を受けて暖かい。

暖かい空気ほど、たくさんの水分を「水蒸気」として含むことができる。

「水蒸気」は雨雲の素になるわけなので、海が暖かいところでは、

活発な雨雲が発生しやすく、雨の量が多くなる。

エルニーニョ現象が起こっているときには、ペルー近海が例年より暖かいので、

雨雲が発達しやすい。ラニーニャが起こっているときには、

インドネシア近海が例年に増して暖かいので、より雨雲が発達しやすい。

つまり、エルニーニョかラニーニャかによって、雨の降りやすい場所が変わってくるこということ。

エル・ニーニョ・ラ・ニーニャ現象とは?(気象庁)

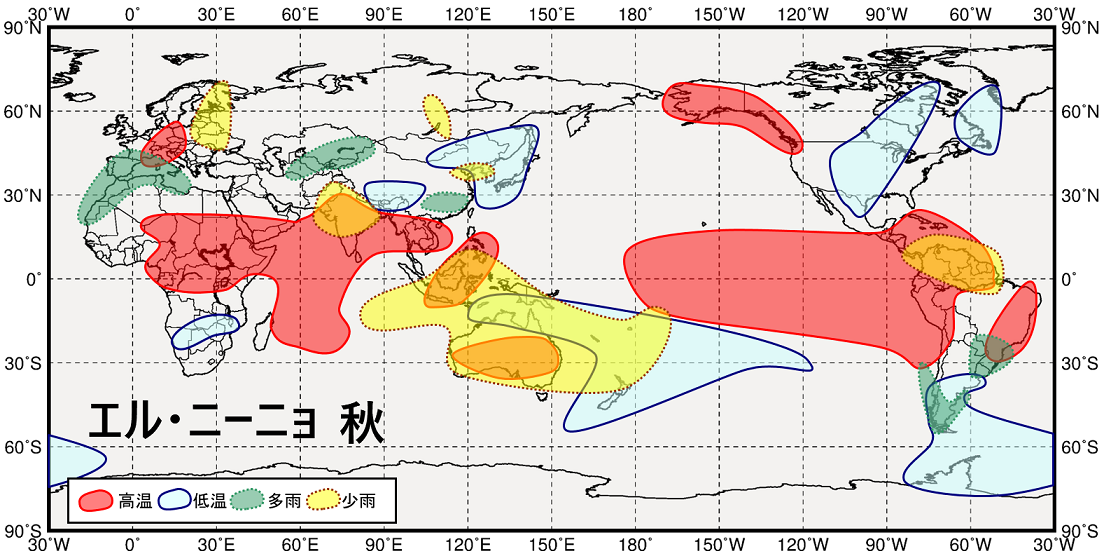

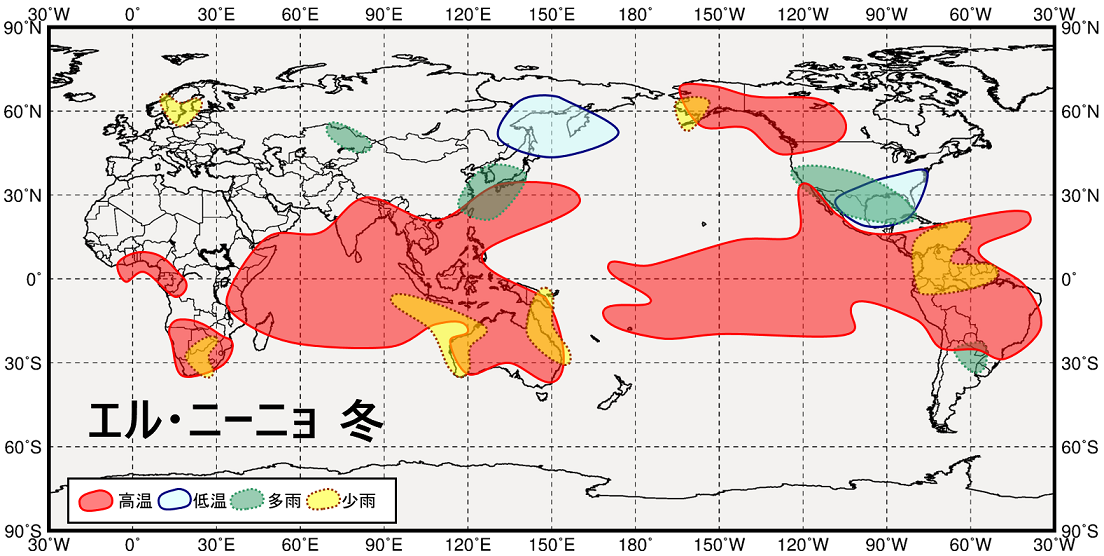

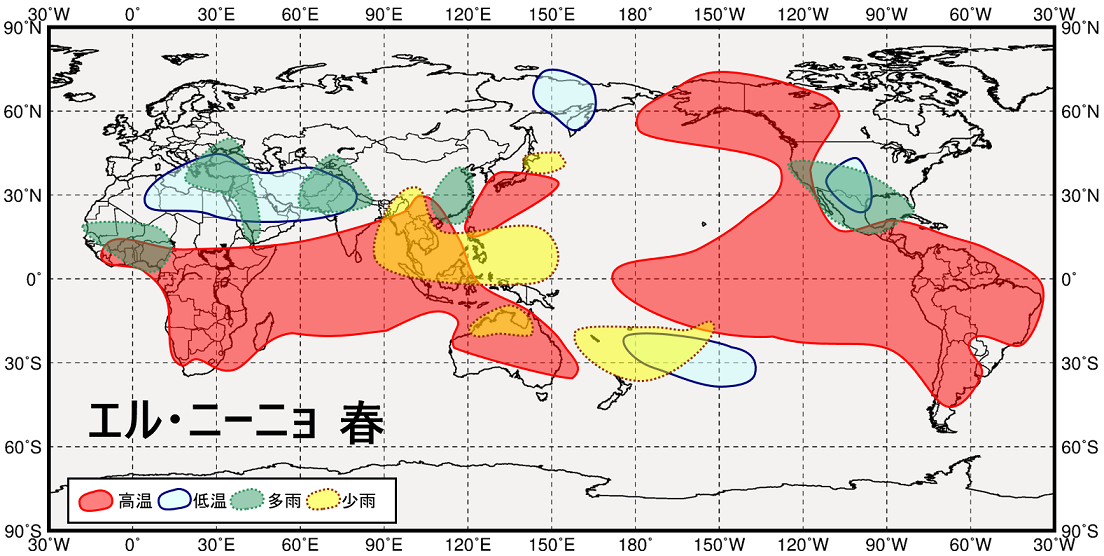

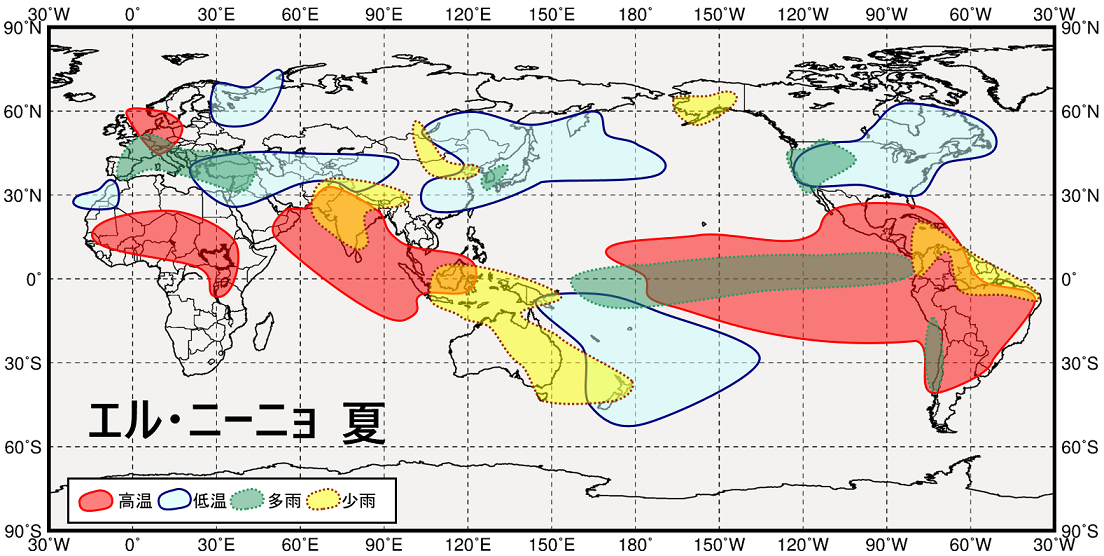

エル・ニーニョ(ラ・ニーニャ)と異常気象

気象庁が公開しているもの(2023年更新)。

エル・ニーニョやラ・ニーニャの発生時に発生しやすい異常気象エリアマップ。

エル・ニーニョ発生時とラ・ニーニャ発生時では、

発生する異常気象が逆パターン(高温←→低温)(多雨←→少雨)となることが多いが、

そうでない地域もある。

エル・ニーニョ発生時には、

日本では全国的な冷夏・冷秋となりやすく、西日本〜関東では暖冬・暖春が現れやすい。

ラ・ニーニャ発生時には、

日本では春の多雨、夏の北日本の猛暑、冬の九州〜南西諸島の寒さをもたらすことがある。

これらはあくまでも傾向であって、その通りにならない場合もある。

たとえば2023年夏はエル・ニーニョが発生していたが、冷夏にはならず、記録的な猛暑となった。

エル・ニーニョやラ・ニーニャは、異常気象の原因のひとつではあるが、

エル・ニーニョ、ラ・ニーニャだけで各季節の天候が決まるわけではない。

|

続きをよむ