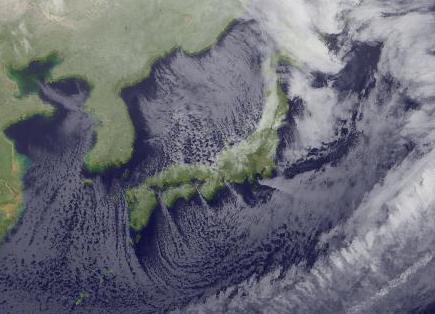

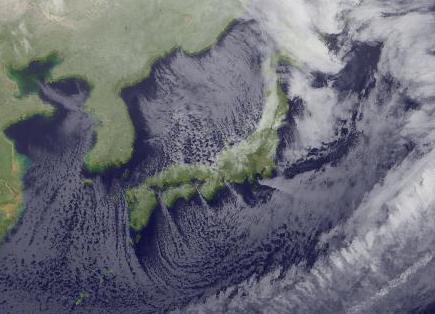

2005年12月18日午前9時の雲画像(赤外画像)

気象衛星「ひまわり6号」。高知大学気象情報頁より

大陸から吹き出す冷たい空気が海洋上で筋状の雲列を作ります。

「スキー場の気候学」

前のページ

北西季節風が吹き出す時には筋状の雪雲の列を作ります。

|

| E.気象衛星でみる寒気の吹き出し 2005年12月18日午前9時の雲画像(赤外画像) 気象衛星「ひまわり6号」。高知大学気象情報頁より 大陸から吹き出す冷たい空気が海洋上で筋状の雲列を作ります。 |

動画で観察するとその吹き出しの具合が良くわかります。

|

| F.豪雪の冬の雪雲の様子 2005年12月21日から24日にかけての雲画像動画(赤外画像)。高知大学気象情報頁より。 2005年は記録的な寒冬で、翌2006年にかけて日本海側は大雪となりました。 気象庁では「平成18年豪雪」と命名しています。 |

| 寒気の吹き出しを動画で観察してみよう 国立情報学研究所北本先生の「デジタル台風」のサイトに掲載している動画に 直接リンクしています。 Copyright (C) 2001-2011 KITAMOTO Asanobu / National Institute of Informatics. All rights reserved. |

|

| 最近10日間の雲動画 | |

| 2014年12月の雲動画 | 日本海の雪雲に注目してみよう |

| 2014年12月の気象レーダー | 筋状の雪雲の列がよくわかります。 |

|

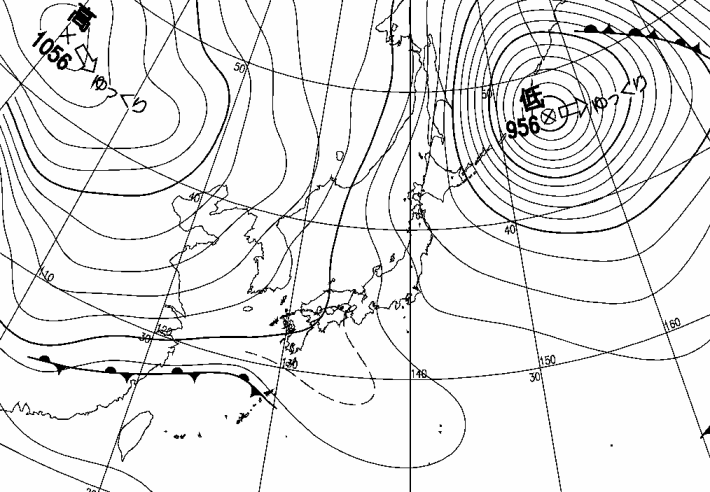

| G.冬の季節風が吹き出す時の天気図 2006年1月4日午前9時の地上天気図。気象庁作成の「速報天気図」です。 典型的な「西高東低」の冬型の気圧配置です。シベリアに形成された大陸性の冬の高気圧から、 千島近海の発達した低気圧に向かって「北西の季節風」が吹き出し、日本海側は大雪となりました。 |

シベリアの寒気

|

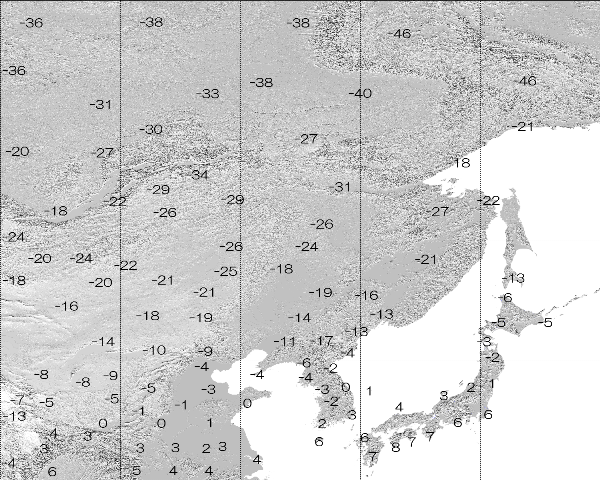

| H.シベリアの冷却・1月の平均気温 北東アジアの1月の平均気温(1971年~2000年の平均)をプロットしたものです。 図中にマウスポインタを持っていくと、等値線彩色図となります。 特徴として、①高緯度ほど気温が低い②内陸ほど気温が低い ことがわかりますでしょうか? シベリアに貯められた冷たい空気が「シベリア高気圧」そのもので、 あふれ出してきた寒気が「北西季節風」と呼ばれるものです。 |

雪の降る仕組み

|

|

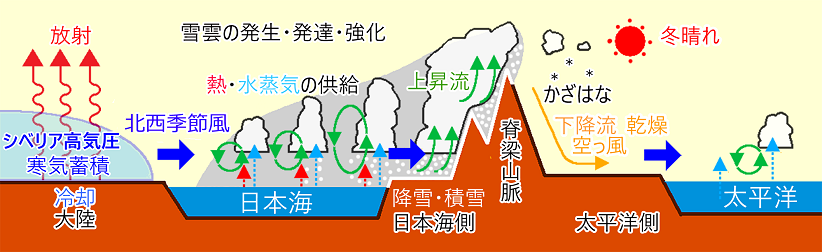

I.冬季の日本海側の降雪のしくみ 晩秋になると、夜が長くなり、日中の太陽高度も低くなります。夜間のシベリアでは、地面の熱が空に逃げ、大地が冷やされ、地面に接した空気も冷やされていきます。蓄積された寒気がシベリア高気圧で、日本海に吹き出した寒気が北西季節風です。相対的に暖かい日本海から水蒸気と熱の供給を受けた北西季節風は、次第に不安定となり、対流によって雪雲が成長します。日本列島の脊梁山脈でさらに雪雲が発達して、日本海側の山岳を中心に雪を降らせます。なお、山脈風下側では下降流となり、雲が消失するため、太平洋側では冬晴れとなります。 |

北西季節風

|

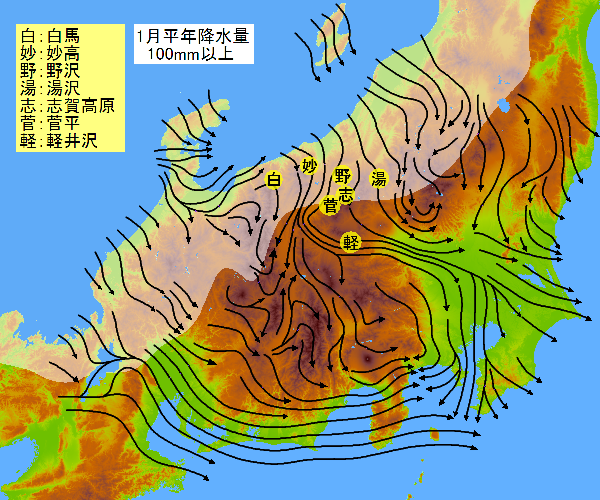

| J.地形の影響をうける北西季節風 冬季の日本海側の降雪は、北西季節風によってもたらされます。 「北西」季節風と言っても、風向き地形の影響を強く受け、 地表面では谷間に沿った風向きとなります。 雪雲が上陸する日本海沿岸から最初の山脈までは降雪回数が多いものの、 雪を降らせることで季節風は徐々に乾燥し、太平洋側には晴天をもたらします。 |