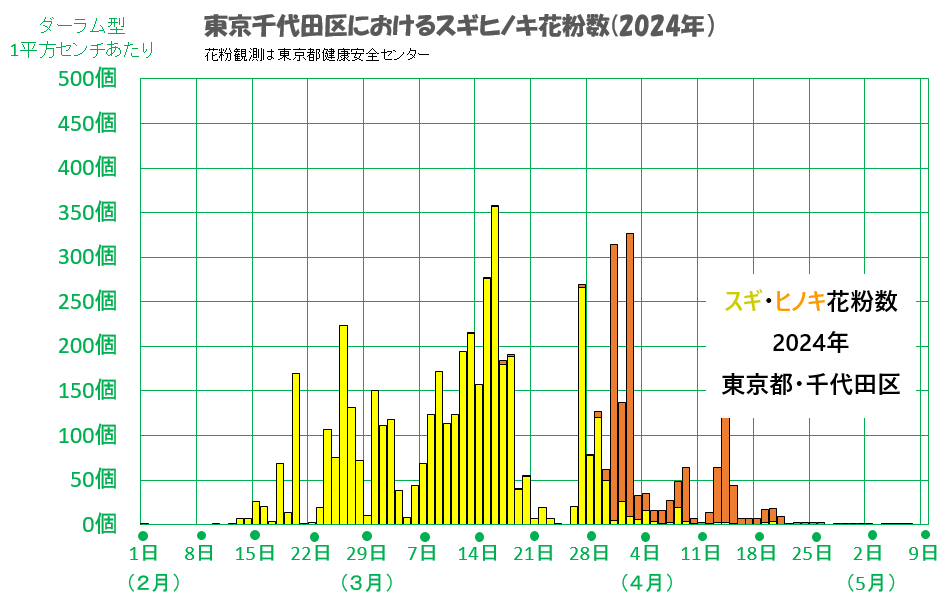

黄色がスギ花粉、橙色がヒノキ花粉。7日毎に目盛線を入れました。

顕微鏡観測の花粉数の場合、

1日あたり50個で、くしゃみ鼻水などの症状が強くなり、100個以上になると「とても辛い」日となります。

東京では、例年、バレンタインデーの頃からスギ花粉が飛び始めます。

そしてホワイトデーの頃にピークとなります。

また、ヒノキ花粉はホワイトデーの頃に飛び始めて、お花見の頃にピークとなります。

2024年は、2月13日よりスギ花粉が連続的に飛び始めました(1個/cm2以上、2日以上連続)。

例年どおりの飛び始めでした。

2月20日には100個/cm2を超え、花粉症患者にとって非常につらいシーズンに突入しました。

スギ花粉が最も多く飛んだのは3月16日(357個)でした。

ヒノキ花粉は、3月16日から連続的に飛び始めました。

例年通りの飛び始めでした。

3月31日頃からスギ花粉を上回るようになりました(スギ5個、ヒノキ309個)。

もっとも多くのヒノキ花粉が飛んだのは、4月2日で、ヒノキ花粉だけで318個も飛散しました。

東京のシーズン総花粉数は、スギが70%、ヒノキが30%のことが多いのですが、

2024年はスギ76%、ヒノキ24%でした。

2018年〜2022年のグラフはこちら

年ごとの傾向をつかんでみましょう。