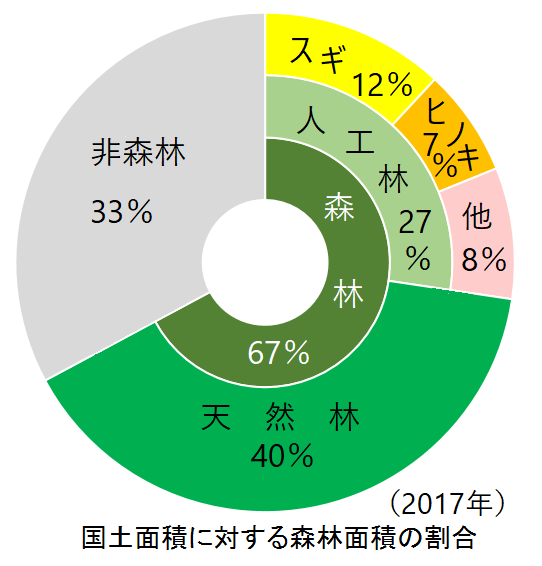

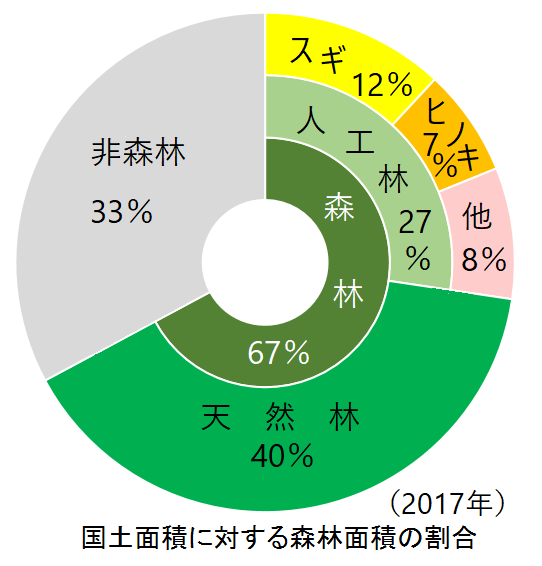

ただ、森林の約4割が針葉樹を中心とした人工林です。

特にスギ林は、国土面積の12%、ヒノキ林は国土面積の7%もあります。

日本の国土の2割弱が花粉症原因の人工林で、関東甲信越に静岡県を足したくらいの面積です。

3重の円グラフです。森林は緑色系としました。

スギは黄色、ヒノキは橙色として、他の図と色を合わせました。

花粉症の地理学

前のページ

発生源はスギ林

あたり前ですが、スギ花粉はスギの木から放出されます。

スギ林がなければ、スギ花粉症は起こらないわけです。

スギ林の状況を研究するのが「林学」という分野です。

日本におけるスギの植林面積は450万ヘクタールにおよびます。

1958年より、国はスギやヒノキの人工林を増やす政策を行いました。

「国有林経営合理化及び国有林生産力増強計画」によれば、

1958年〜1997年の40年間で、森林生産力を2倍にする計画でした。

ブナなどの広葉樹は伐採までに200年程度かかりますが、

スギやヒノキなどは、40〜50年で伐採可能なので、広葉樹を切り倒し、

針葉樹を植えれば、森林生産力があがるという考え方なのです。

| ♪おやまのすぎのこ♪ (外部のサイトです) |

各種のデータは林野庁によってまとめられ公開されています。

スギは林齢30年以降、たくさん花粉を生産するようになるが、

悲しいかな30年以上前にたくさん植林したツケがまわってきてしまいました。

林野庁スギ花粉に関する情報

|

|

日本は緑が豊かな国です。国土の67%が森林です。先進国で森林面積割合が日本より高いのは、フィンランド(73%)、スウェーデン(69%)の2か国のみです。日本の森林面積は、熱帯雨林が広がる東南アジアのラオス(68%)、アフリカのコンゴ(68%)と同程度で、マレーシア(62%)やブラジル(62%)よりも高いのです。 ただ、森林の約4割が針葉樹を中心とした人工林です。 特にスギ林は、国土面積の12%、ヒノキ林は国土面積の7%もあります。 日本の国土の2割弱が花粉症原因の人工林で、関東甲信越に静岡県を足したくらいの面積です。 3重の円グラフです。森林は緑色系としました。 スギは黄色、ヒノキは橙色として、他の図と色を合わせました。 |

|

|

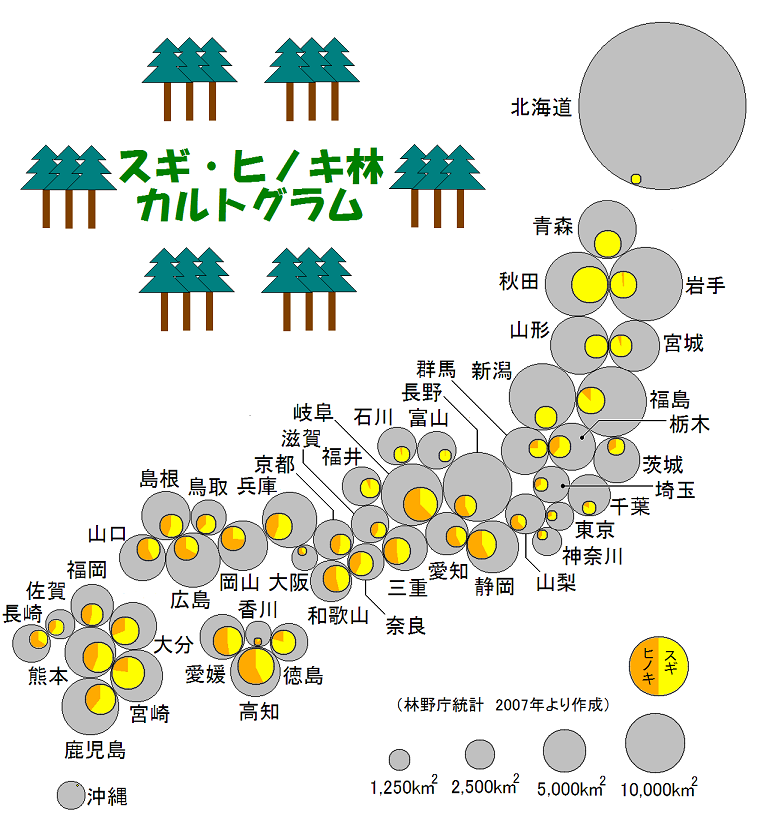

(上図は2007年のデータで作画しています) 都道府県の面積を灰色の円の大きさで表現したものです。スギ林・ヒノキ林の面積も円グラフで表現したものです。具体的な数値をもとに地図風にデフォルメしたものを「カルトグラム」といいます。 北海道や沖縄にはスギ・ヒノキの植林はほとんどありません。 東京都は、都の面積の14.4%がスギ・ヒノキ林です。 神奈川県、県の面積の14.1%がスギ・ヒノキ林です。 群馬県は、県の面積の16.1%がスギ・ヒノキ林です。 ちなみに高知県は、県の面積の52.5%がスギ・ヒノキ林です。県の半分以上が花粉発生源となります。 東北や北陸など冬季の積雪が多いところは、ヒノキの植林はほとんどありません。もっぱらスギ林です。関東もスギ林が中心です。東海から近畿、中国・四国にかけては、ヒノキ林の方が多い地域があります。 (2017年のデータ・エクセルファイル) 他のグラフと色を合わせて、スギを黄色系、ヒノキを橙色系としました。 円グラフが引き立つように背景はグレーの円にしました。 |

| 「高齢化」するスギ林 発生源にあたるスギ林の面積は、過去30年にわたり、増えていません(むしろ減っています)。 けれど、スギ花粉の方は過去30年くらいの長いスパンでみると増加の傾向にあります。 何が大きく変わったかといいますと、林齢構成が変化したのです。 スギの木は植林から30年以上たってから、たくさんの花粉を飛ばすようになります。 かつて大量に植林したスギ林が木材価格の下落により伐採されず、、 30年以上を経過したものが、大量にスギ花粉を飛ばしていることになります。 |