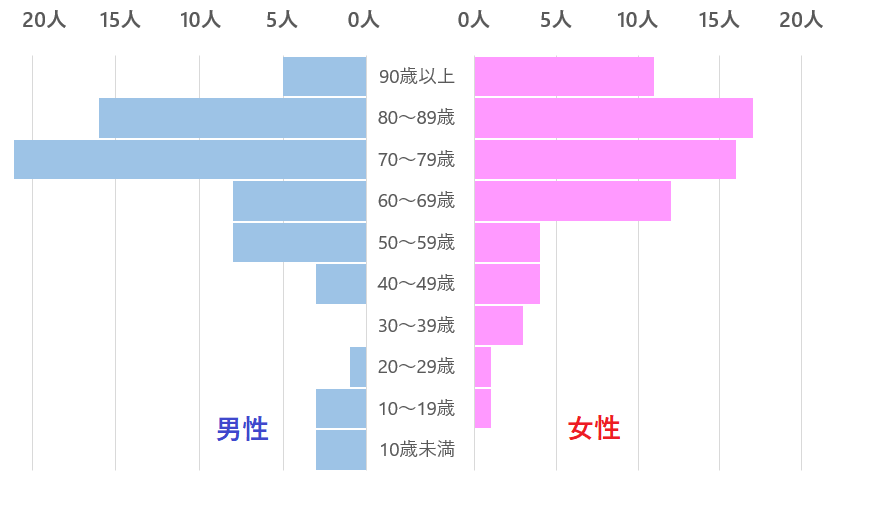

石川県が発表した資料から年齢がわかった死者について横棒グラフにしました。

どうして、高齢者に犠牲者が多かったのでしょうか?(2024年能登半島地震)

近年の自然災害を考える

今回は考える講義です。どうして?という問いかけが随所にあります。

参考までに近年の災害事例のリンクも示しますが、リンク先の情報を熟読する必要はありません。

自然災害による死者が高齢者に集中してしまうことがあります。

|

| 2024年1月1日に発生した能登半島地震の犠牲者です。 石川県が発表した資料から年齢がわかった死者について横棒グラフにしました。 どうして、高齢者に犠牲者が多かったのでしょうか?(2024年能登半島地震) |

|

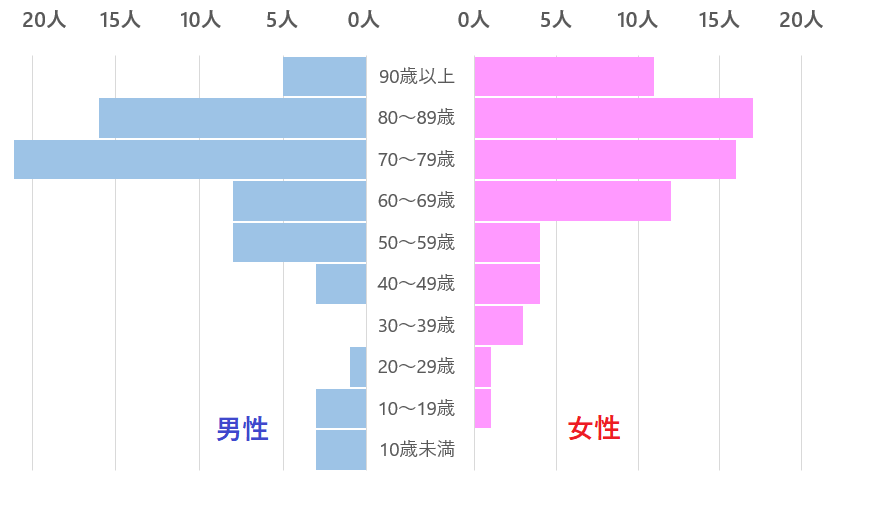

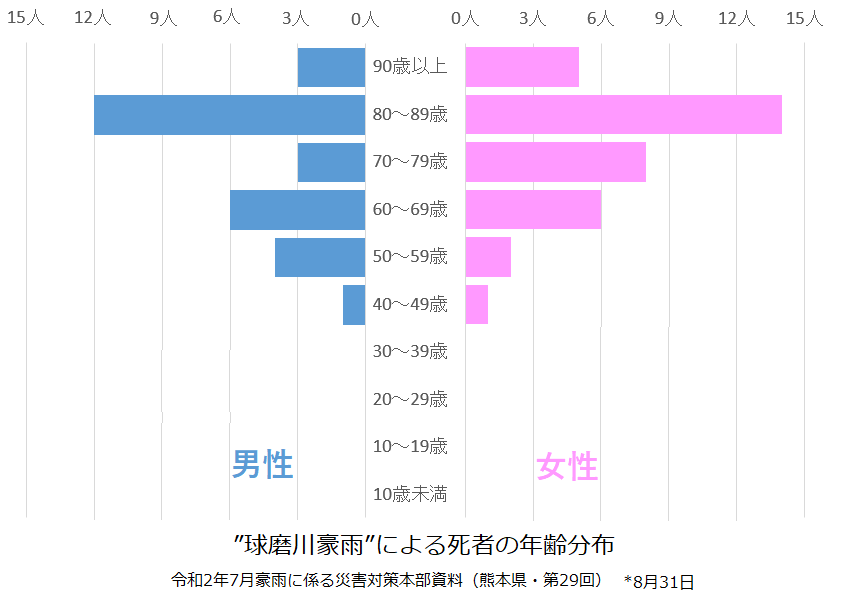

| 2020年7月3日~4日に熊本県の球磨川流域で発生した集中豪雨の犠牲者です。 深夜~未明に雨の降り方が強まり、早朝~朝に川があふれました。 どうして高齢者に犠牲者が多かったのでしょうか?(球磨川豪雨) |

|

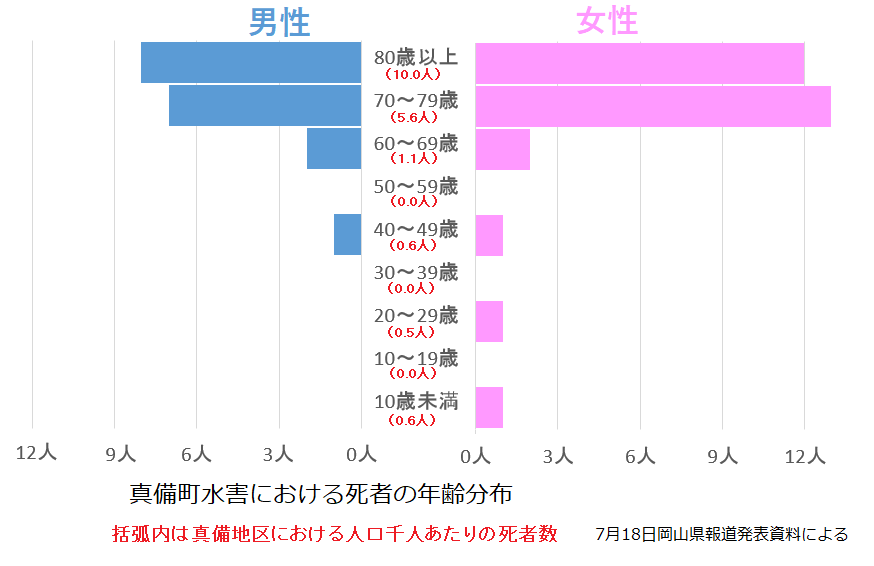

| 2018年7月6日~7日に岡山県で発生した集中豪雨の犠牲者です。 深夜~未明に雨の降り方が強まり、早朝~朝に川があふれました。 どうして高齢者に犠牲者が多いのでしょうか?(西日本広域豪雨) |

|

|

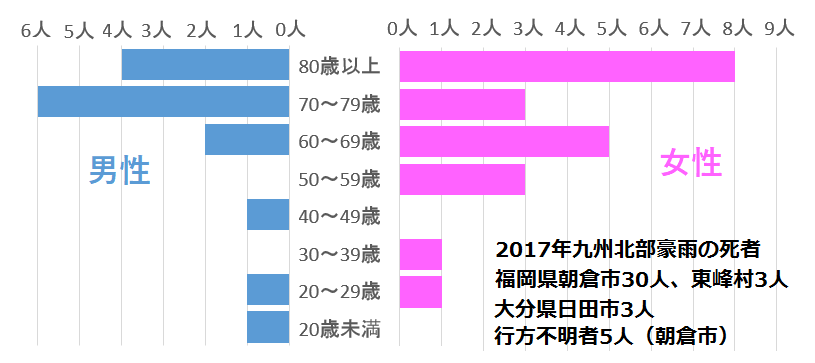

2017年7月5日に福岡県で発生した集中豪雨の犠牲者です。 昼過ぎから夜にかけて猛烈な雨が続き、川があふれて、あちこちで土石流が発生しました。 どうして高齢者に犠牲者が多いのでしょうか?(朝倉豪雨) |

|

|

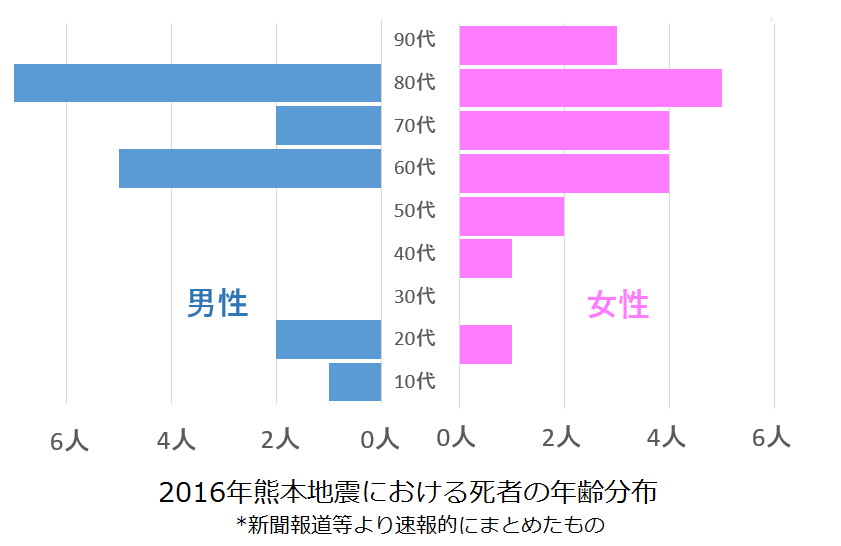

2016年4月14日・16日に熊本県で発生した地震の犠牲者です。 14日深夜に最大震度7の地震があり、その27時間後にも最大震度7の地震がありました。 犠牲者が高齢者に集中しているのではどうしてでしょうか?(熊本地震) |

|

|

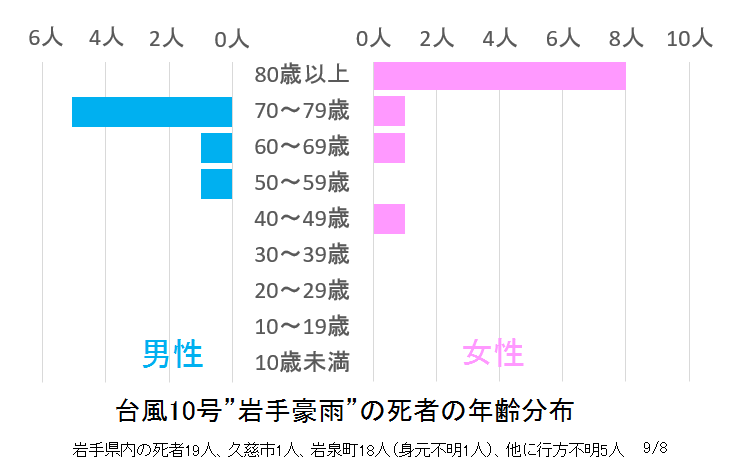

2016年8月30日に岩手県に上陸した台風10号による犠牲者です。 夕方から夜にかけて雨脚が強まり、川が急激に増水しました。 犠牲者が高齢者に集中しているのは、どうしてでしょうか?(台風10号岩泉豪雨) |

注意点として、すべての自然災害で、高齢者を中心に犠牲者が多いわけではありません。

ただ、高齢者が犠牲となる災害が、毎年のように発生しているのは事実です。

2004年7月13日の新潟県三条・中之島水害、2009年7月21日の山口県防府豪雨、

2010年10月20日の鹿児島県奄美豪雨などでも犠牲者は高齢者が中心でした。