第46回禅博セミナー「駒澤大学に坐禅の授業を始めた澤木興道という人」を開催しました

10月29日(水)に駒沢キャンパス中央講堂にて、第46回禅博セミナー「駒澤大学に坐禅の授業を始めた澤木興道という人」を開催しました。

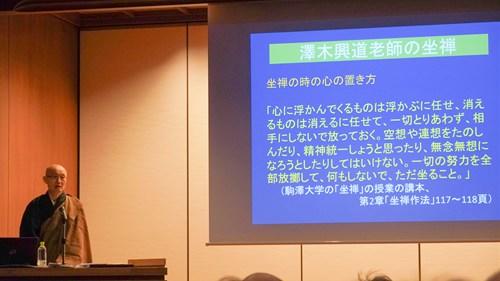

本年は、駒澤大学に坐禅の授業を始めた曹洞宗近代の傑僧、澤木興道老師(1880-1965)の没後60年にあたります。本学にて坐禅の指導と曹洞宗学の研究にあたっている仏教学部の 角田 泰隆 教授が登壇し、澤木老師の生涯と、駒澤大学における坐禅の授業の始まりについて講演しました 。

澤木老師は「宿なし興道」と称され、生涯、寺を持たず、全国各地で道元禅師の「只管打坐」(しかんたざ・ただひたすら坐禅すること)を行じ、坐禅の仏法を布教されました。

三重県津市に生まれ、幼くして両親を亡くし、養家でも俗世の欲望が渦巻く環境で少年期を過ごしましたが、9歳の時に死を目の当たりにした強烈な「無常」の観念などから、仏道を志しました。1896(明治29)年、17歳のときに永平寺へ向かい、翌年、熊本県天草の 澤田 興法 和尚について得度(出家)しました。

1935(昭和10)年、56歳のときに、学歴は小学校卒業のみながら、当時の 大森 禅戒 学長の強い招請により駒澤大学教授に就任。教授就任後、学長に掛け合い、現在も行われている「坐禅」の授業を開講しました。同年には大本山總持寺の後堂(修行指導の責任者)にも就任しています。また、澤木老師は「お袈裟」にも造詣が深く、自ら「袈裟宗だ」と称し、法に適った袈裟である如法衣(にょほうえ)を全国に広めた功績もあげられます。「寺と財産と伴侶」の三つを持たないことを生涯貫き、1965(昭和40)年12月21日に86歳で示寂するまで、純粋にひたすら坐禅を行じ続けました。

角田教授はこの日、澤木老師ゆかりの袈裟を纏い、自身の生い立ちと学生時代の恩師、そして澤木老師の関わりを交えながら、講演を行いました。

会場は満員となり、参加された皆さまは熱心に耳を傾けていました。また、当日は19時まで禅文化歴史博物館を開館し、没後60年企画展「澤木興道老師と駒澤大学~只管打坐と行雲流水を貫いた禅僧~」もセミナー終了後ご覧いただきました。

没後60年企画展「澤木興道老師と駒澤大学 ~只管打坐と行雲流水を貫いた禅僧~」(2025.10.6~11.15)